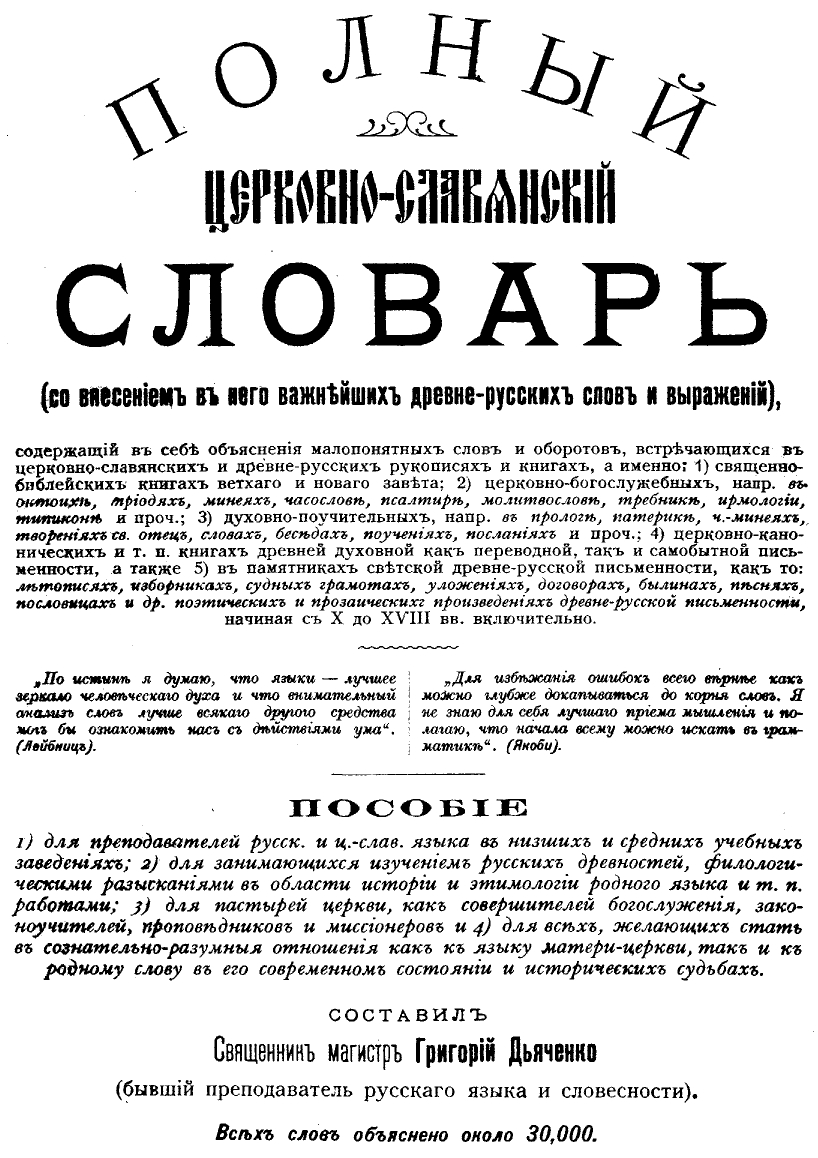

Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Ру Мѣстничество

- (см. Словарь, стр. 323) = древнерусское обыкновение, состоявшее в том, что дворянин, могший доказать древность своей фамилии, считал за бесчестье быть подчиненным не столь древней фамилии, как его, особенно если отец, дед или прадед его когда-либо были на службе старше предков того, под начальством которого ему надлежало служить. Это старшинство своих предков каждый дворянин защищал с такою ревностью, что скорее согласился бы лишиться своего положения на службе или даже умереть, нажели служить под начальством того, предки которого чинами были ниже его предков и за такое же безчестье считал быть подчиненным такому лицу, которое имело с ним равный чин и старшинство; если же была на то воля государева, то всячески старались уклониться от службы. (Успенский, «Опыт повест. о древн. русск.», 1818 г., ч. I, стр. 392-393).

Ру Мѣсто

= сельбище, поселок. Не один раз находим в наших древних сказаниях место в смысле особенного сельбища. Так напр. в «Повести времен. лет» читаем (стр. 68): «Ярославъ црькви ставляше по градомъ и по мѣстомъ», в Лавр. летописи (на стр. 118): «нѣсть мѣста, ни вси, ни селъ тацѣхъ рѣдко, иде же (Татарове) не воеваша»; в другой летописи (Ипат. л. под 6798: 5) «въѣха въ мѣсто, а въ городъ нельзѣ бысть въѣхати, зане бороняхуся крѣпко изъ него». Жители места назывались местичами (Ипат. лет. стр. 216), именем, которое напоминает настоящее мещан (Чт. о русск. лет. И. И. Срезневск. Чт. I-III, 1862 г., стр. 35).

Ру Мѣть

= иметь, почитать, желать, намереваться. Польск. miec (Сказ. кн. Курбского XVI в., изд. Устрялова).

Сл Маа́нїе

= знак, сделанный без речей, наприм. миганием очей, киванием головы, рукою или другим каким телодвижением; иногда означает соглашение с кем.

ЦС Ма́гъ

= персидский жрец; астролог (так как жрецы в Персии занимались наблюдением светил небесных); гадатель, чародей.

ЦС Магда́ла

= город на зап. берегу Геннисаретского озера; может быть то же, что Далмануфа (сн. Мф. 15:39; Мк. 8:10). Родина Марии Магдалины.

ЦС Магеддо́нъ

= имя поля близ Ададримона (ныне Максимианополя), не в далеком расстоянии к юго-западу от Израиля (евр. Армагедон – место избиения). На этом поле смертельно ранен был Иосия царь иуд. в сражении с фараоном Нехао. Плач по нем был так горек и всеобщ, что составленные по случаю этого великого горя плачевные песни пр. Иеремии и др. певцов заключены были в особый сборник плач. песней, и долгое время даже после плена вавилонского сохранялись в народе (2Пар. 35:22, 25). Этот плач и берет пророк Захария, как образ того плача, какой, по предсказанию его, некогда раздастся об Иисусе Христе (Зах. 12:11).

Ру Магистръ

- (magister) = собственно значит учитель. Но название магистра при византийском императорском дворе означало одну из высших придворных должностей. В ряду придворных членов магистр занимал место высшее патриция (Указат. для обозр. моск. патр. библ. архиеп. Саввы).

Сл Магнавръ

– (Magna aula) = дворец в предместии Цареграда; здесь импер. Ирина подписала акт 7-го вселенского собора.

Магнус

= шведский король, предлагавший в 1348г. новгор. архиепископу Василию прислать ученых людей для прения о вере. По преданиям Валаам. монастыря он был занесен бурею на Валаам, здесь принял православие, постригся и умер. Могилу его показывают на Валааме (История Карамз., т. 4, гл. 10).

ЦС Мадїа́мъ

– (Μαδιάμ) = сын Авраама от Хеттуры (Быт. 37:18 и пр.). Его потомки, мадианитяне, полагают, жили при Еланитском заливе Чермнаго моря, на восточной стороне его.

ЦС Маеле́ѳъ

– (евр.) = болящий или рождающий. В надписании псалма 52 значится о Маелефе, т.е. оскорбляющий в гонении церкви (Август.). С халдейского же перевода значит: о ликах или ликованиях. А иные учители под именем Маелефа разумеют музыкальное орудие или напев, на подобие которого поется сей псалом. «О маелефе» (Пс. 52:1), на орудии перстобряцательном (Гильтебр.).

Ру Маетность

-(польск. majetnosc) = имущество, имение. Маетность лежачая – недвижимое имущество. Маетность рухомая – движимее имущество. Словарь древн. акт. яз. юго-зап. России, Горбачевского, стр. 203).

ЦС Мазара́

– (евр.) = предание или учение, изустно Моисеем преданное израильским старцам. В евангелии именуется предание старец или старцев.

Ру Мазореты

- Еврейский текст ветхого завета был утвержден мазоретами. Он происходит от единственного манускрипта, который служил, немного времени спустя после последнего разрушения Иерусалима, для копирования и исправления всех других экземпляров. Труд мазоретов состоял главным образом в обозначении гласных. Древние семитические алфавиты владеют лишь согласными. В эпоху 70, во время нашего Господа и, даже когда бл. Иероним делал свой перевод, гласные не были еще обозначены в еврейских манускриптах Библии. Мазореты, т. е. владетели «предания», являются их изобретателями. Они установили произношение слов, включив в манускрипты несколько точек, различно соединенных, которые играли роль гласных и получили, по причине их формы и назначения, название точек гласных. Система точек гласных была окончательно выработана лишь к IX веку. Раввины долгое время противились введению гласных звуков в текст, но необходимость утвердить произношение, чтобы воспрепятствовать утрате его, понудила иудеев, после того, как Талмуд был закончен, порвать связь с древней традицией. Однако, еще в настоящее время тексты пунктованные, т. е. те, которые имеют гласные точки, считаются в некотором роде за недозволенные: пользоваться в синагогах можно лишь манускриптами Библий, написанных на пергаменте, в форме свитков (volumina, от volvo), как во времена древние, и без всякой гласной, даже без ударения (См. подробн. в Руковод. к чтению и изучению Библии, Ф. Вигуру, т. I, стр. 104-105).

Май

= имя 5-го в году месяца. Некоторые ученые производят это название от majoribus, подобно тому, как название «июня» от iunioribus. Но очень многие производят это имя и от римского божества Majus. Majus – это вероятно мужеский род при женском Maja или Majesta, под каким именем у всех латинян почитаема была земля, богиня плодородия; Majus по этому словопроизводству будет, следовательно, содержать представление тоже о земле, но обоготворенной в мужском роде. Больше основательности однако же будет, кажется, в производстве сего слова от имени весенней богини, или великой матери богов Майи (Ма, Cybela). Из этого видно, что назв. месяца май не имеет ничего общаго с глаголом маяться – мучиться. А между тем наше простонародье избегает в мае венчаться, чтобы не маяться потом всю жизнь.

Ру Майстръ

= магистр; начальник ливонского ордена. Польс. mistrz от meister (Сказ. кн. Курбского XVI века).

Ру Макъ

- Это слово происходит от греч. μήκων, дорич. μάκων – кардамон и заимствовано с греческого буквально.

Ру Макарiйскiе острова

= мифические острова древних славян. На Руси ходит сказание о блаженных островах макарийских (μακάριος - счастливый, благоженный), где реки медовые и молочные, а берега кисельные (Иллюст., 1846, 344). Лубочная карта, известная под заглавием: «Книга, глаголемая Козмографiя, переведена бысть съ римскаго языка», представляет круглую равнину земли, омываемую со всех сторон рекою – океаном; на восточной стороне означен «островъ Макарiйскiй, первый подъ самымъ востокомъ солнца, близъ блаженнаго рая; потому его тако нарицаютъ, что залетаютъ въ сiй островъ птицы райскiя гамаюнъ и финиксъ и благоуханiе износятъ чудное… тамо зимы нѣтъ». В средние века создалась басня, что Александр Македонский, во время похода своего на восток, доходил до Макарийского острова (см. подроб. в Поэт. возз. славян на природу, А. Афанасьева, т. II, стр. 134-135).

Македониане

= еретеки, прозываемые духоборцы, ученики Македония цареградского, который Духа Святаго не признавал Богом, но называл Его тварию, за что на 2-м вселенском Константинопольском соборе при Феодосии великом извержен. Феодорит кн. 5, гл. 9 и 10.

ЦС Маккаве́и

– (евр. кто яко Бог) = 1) семь братьев, замученных Антиохом Епифаном (2Мак. 7:7); 2) Маккавеи или Асмонеи, дети и внуки священника Маттафии, которые освободили Иудею от сирийцев и восстановили богослужение; ослабленные семейными раздорами, они подчинились Риму. Маккавеями названы по имени Иуды Маккавея, 2 сына Маттафии.

ЦС Малакі́а

= тяжкий грех рукоблудия, который лишает человека, если он не раскаятся, царства небесного, по слову апостола Павла (1Кор. 6:9). Отсюда гл. малакствовати, т.е. скверниться рукоблудием. Требн. лист. 27 на обор.

ЦС Малахіа

= 12-й (последний) пророк из меньших, обличавших Израиля о преступлениях, пророчествовавший о дне суда, и о славном явлении Спасителя; современник Ездры и Неемии.

ЦС Малеи́нъ

= так в Месяцеслове называется два преподобных отца: Фома (7 июля) и Михаил (12 июля). Это название взято от одной из Афонских гор – Малеон или Малея.

ЦС Малла́нъ или мело́нъ

– (евр.) = холм, составляющий часть Сиона, и царский дом на нем (4Цар. 12:20; 3Цар. 9:15).

ЦС Ма́ло

= наречие и существ., напр. в мале дружины, с малом дружины – с небольшим числом дружины (Ип. л.).

ЦС Маловѣ́ръ

= который не твердо надеется на Бога, но несколько сомневается о Его промысле (Мф. 6:30).

ЦС Малодꙋ́шествовати

– (ὁλιγοψυχεῖν) = упадать духом, терять бодрость, изнемогать, грустить (Числ. 21:4).

ЦС Малосхи́мники или соверше́нные

= монашествующие второй степени, возведенные в нее посредством обряда, называемого «послѣдованiемъ малыя схимы, сирѣчь мантiи». В монашестве, как в духовном подвиге, св. церковь различает три состояния: приготовление к подвигу, самый подвиг и высшее исполнение его. Соответственно этому, в монашестве различаются три степени: послушничество, монашество и схимничество. Монашествующие второй степени и называются малосхимниками. Им усвоены одежды: ряса, камилавка, клобук, мантия, параманд, кожаный пояс и сандалии.

ЦС Ма́лхъ

= имя рабу архиерееву, которому св. ап. Петр отсек ухо и которого Иисус Христос исцелил при взятии Его воинами.

Сл Малъженъ

- (см. Словарь, стр. 297) = супруги, вм. манъжен, т. е. муж (сан. manu) и жена; (такие соединения довольно часто встречаются в санскр. яз., напр. dam – pati – супруги, pitara – marau – родители и др.) (А. Гильфердинг).

ЦС Ма́лый

– (ὁλίγος) = немногий (Пр. я. 23, 3 ср. 24, 1). Синак. в суб. сыр. и в нед. вс. св.); (ἁπαλός), юный, молодой. Малый алтарь – место в алтаре с левой стороны, где совершается проскомидия. Кормч. 386 на обор.

ЦС Ма́лый катихи́зисъ

- Малый катихизис есть сокращение «Православного исповедания» киевского митрополита Петра Могилы. Сначала он был напечатан в Киеве в 1645 г., под названием: «Собрание краткия науки о артикулах веры», а потом – в Москве в 1649 году. Малый катихизис был перепечатан несколько раз: в Почаеве в 1782, 1783 и 1785 гг., в Супрасле в 1788 г. и в Пруссии, неизвестно когда (Родосский, Опис. старопеч. кн., стр. 235).

ЦС Мамбрі́йскїй дꙋ́бъ

– (ἡ δρῦς ἡ Μαμβἦ). – Название Мамре (см. русск. Библ. Быт. 13:18), полагают, произошло от аммореянина Мамре (Быт. 14:13), союзника Авраама (см. Быт. 13:18, 14:13, 18:1). Мамре или дубрава Мамре на северо-западе от Хеврона.

ЦС Мамо́нъ, мамо́на

= назв. сирск. божества богатства, – принимается в значении богатства, прибытка (Мф. 6:24).

Ру Маназъ (намазъ)

= молитва – Это санскрито-персидское слово означает у мусульман собственно их пятикратную молитву (Путеш. Аф. Никит.).

ЦС Манассї́ѧ

= 1) старший сын патриарха Иосифа. Манассиино колено занимало обширные местности на запад и на восток от Иордана; 2) Иуд. царь, сын Езекии, преданный волхвованию и идолопоклонству; убил пророка Исаию; отведенный в плен, раскаялся, возвратился в Иерусалим и восстановил город. Его покаянная молитва помещена в конце 2-й книги Паралипоменон и читается на вел. повечерии; 3) брат иуд. первосвященника Адуя, выдал свою дочь за самар. сатрапа Санаваллата и, изгнанный из Иерусалима, сделался первосвященником самарийского храма.

Ру Мандатъ

- (польс. zakaz) = позыв к суду из королевской канцелярии. Стат. Лит. розд. 1, акт. 14 (Словарь древ. акт. яз. юго-зап. России, Горбачевского, стр. 206).

ЦС Ма́нїе

– (νεῦσις) = склонность, обращение к кому; знак рукою, головою, миганием очей, или чем либо подобным.

ЦС Мани́ти

– (лит. moniti, латыш. manit, греч. μεταμώνιος, англ. сакс. man, лат. mendax, mentiri, manticulare) = манить, привлекать, обманывать.

Манихеи

= еретики, проповедывавшие учение о добром и злом начале; считая мясо, брак и вино – делом злого начала, в видах победы над плотию, предавались грубому разврату; их учение усвоили павликиане и богомилы.

ЦС Ма́нна

– (ст. слав. манъна – евр. manah – что это? ср. араб. mann, греч. μάννα) = манна, хлеб, посланный Богом израильтянам в пустыне, во время их 40-летнего странствования. Радуйся, божественная ручко манны – радуйся, божественная рукоять манны. Киевск. изд. молит. стр. 178.

ЦС Маннопрїе́мный

= хранивший в себе манну. Мин. мес. янв. 13. Радуйся, пище, манны приемнице – радуйся, пища, заменившая манну. Акаф. Богород. икос. 6.

ЦС Манове́нїе

– (νεῦσις) = то же, что мание, склонность, обращение к кому (с. 19 п. 7, 1); (ἐπίνευσις), вдохновение (д. 1 п. 3 тр. 1); (νεῦμα) распоряжение, устроение, тайное, непостижимое действие (i. 16, п. 6, 2. Прол. 8, 27, 1); (ῥοπή), то же (i. 19, д. п. 8,1. Ав. 16, д. п. 6, 2); (σύννευσις), склонение, наклонение (i. 30, п. 6,1) (Невостр.).

ЦС Ма́нтїйца

= небольшая мантия, служащая для покрытия плеч. Оставив ему малую мантийцу. Прол. нояб. 17.

ЦС Ма́нтїѧ

– (греч. μανδὑη) = верхняя одежда, епанча. Мантия есть верхнее одеяние монаха, не имеющее рукавов и облекающее все тело, за исключением головы. Одеяние это, прежде общее всем христианам, теперь сохранилось в употреблении у одних монахов. По изъяснению Симеона Солунского, оно знаменует всепокрывающую силу Божию, а также строгость, благоговение и смирение монашеской жизни. Мантия архиерейская отличается от простой монашеской цветом своим (бывает не черная, но голубая, зеленая или лиловая), и так называемыми скрижалями и источниками. Мантия императорская – златотканная верхняя длинная одежда, возлагаемая на Монарха при короновании в церкви, она иначе с греческого называется порфира. Эта мантия ( по мнению Сол. в книг. о тайн.) знаменует составление, тишину и благочестие, коих от великого государя надеется себе церковь святая.

ЦС Ма́нтїя архїере́йскаѧ

- (см. Словарь, стр. 297-298). На московском соборе 1675 года между самыми святительскими мантиями положено было некоторое различие. Патриарху, например, предоставлено носить мантию, какого цвета сам он изволит, а равно и скрижали, и на верхних скрижалях положено ему иметь нашвенные кресты (или другие священные изображения), а на нижних «звонцы». Митрополиту присвоена мантия багряновидная со скрижалями червлено-атласными, без всякого украшения, со звонцами, но в своей только епархии. Архиепископам и епископам – мантия черная или багряновидная; скрижали у архиепископов – зеленые, а у епископов – лазоревые (Указат. для обозр. москов. патр. библиот. Саввы, 1858 года, стр. 19).

Ру Маньякъ

= безумец; льстец, угодник. Польс. maniak, от лат. maniacus (Сказ. кн. Курбского, XVI в.).

ЦС Марї́а

– (евр. Мариам, высокая, превознесенная) = 1) Богоматерь; 2) Мария Магдалина; 3) сестра Лазаря, воскрешенного Христом; 4) Мария Клеопова, сестра Богоматери, мать Иакова меньшого и Иосии (Мк. 15:40); 5) Мать Марка евангелиста (Деян. 12:12).

ЦС Марїа́мна

= 1) последняя из Асмонеев, жена Ирода Великого, им убитая; 2) сестра диакона Филиппа, проповедывала и пострадала в Ликаони, пам. февр. 17.

ЦС Ма́ркъ

= евангелист, из 70-ти апостолов, может быть одно лицо с Иоанном Марком, еврей из колена Левиина, ученик и сподвижник ап. Петра; в Риме, по поручению и под наблюдением Петра, написал евангелие; в Александрии основал огласит. училище; убит язычниками в 68г. по Р. Хр. Мощи его в 828г. перевезены в Венецию. Память его 25 апреля.

ЦС Маркїони́ты

= еретическая секта половины второго века. (Епиф. кн. 1, т. V. Ириней кн. 1, гл. 29. Евсевий).

ЦС Ма́рковы гла́вы

= так называется устав на службу великого поста, указывающий, как отправлять ее в праздник Благовещения и святых великих; названы по имени сочинителя Марка, настоятеля обители св. Саввы, живш. в X в.

ЦС Ма́ртъ

= первый весенний месяц (по нынешнему счету третий в году). Сам Бог сказал Моисею и Аарону о месяце марте: «месяц сей вам начало месяцей, первый будет вам в месяцех лета» (Исх. 12:2); и известно, что израильтяне в этом месяце праздновали важнейшее событие своей истории, праздник Пасхи, в память освобождения из египетского рабства. В следованной псалтири под 1-м числом марта говорится: «сей первый есть в месяцех месяц, зане в он началобытный свет сей видимый и Адам сотворен бысть и вся тварь его ради, и в рай введен, преслушания же ради изгнан». О преимущественном значении марта в христианской церкви пред другими месяцами в той же псалтири далее читаем: «в сей месяц Бог не отступль престола величествия Своего сошел за человеколюбие на землю, яко дождь на руно с небеси архангеловым благовещением, в причистом чреве Преблагословенныя Девы Марии от Духа Святаго плоть Себе истка непостижимо, якоже Он весть Сам. В сей месяц вольною страстию Его плотскою клятва потребися, смертию Его смерть умертвися, и пресветложивоначальным Его воскресением из мертвых Адам и весь род человечь от ада возведен, и в первобытие паки приведен небесная наследовати. Сего ради от первого числа его начало приемлют вси крузи солнечнии, и луни и вруцелето и пр.». Отсюда понятна причина, почему как в греческой, так потом и в нашей церкви месяц март был первым месяцем в церковном году и началом древнего мартовского времяисчесления. Как долго господствовало в древней Руси мартовское времяисчесление, решить трудно; по мнению одних, оно продолжалось до 1343 года, по другим до 1492 года, когда у нас положено было считать церковный и гражданский год вместо марта с сентября. Латинское имя марта дано этому месяцу римлянами в честь бога войны Марса; оно занесено к нам из Византии. Коренные славяно-русские названия этого месяца в старину на Руси были разные: на севере он назывался сухый или сухий от весенней теплоты, осушающей всякую влагу; на юге березозоль, от действия весеннего солнца на березу, которая в это время начинает наливаться сладким соком и пускает почки. Еще нередко месяц март носит прозвание пролетнего, так как им начинается весна – предвестница лета, и вместе с следующими за ним месяцами – апрелем и маем составляет так называемое «пролетье». Все эти названия месяца марта постоянно можно встречать в древнейших наших церковных месяцесловах и святцах.

Ру Марцана

= славянская богиня жатвы. Во время отправлявшихся в честь ее празднеств, была избираема одна из красивейших девушек, которая ее и олицетворяла (Успенский, «Опыт повествования о древностях русск.»).

Ру Марцыпанъ

= миндальное пирожное, panis martius. Польск. marcépan и marcypan (Сказ. кн. Курбского, XVI в.).

Ру Масленица

- (см. Словарь, стр. 299). Известно, то с древних времен на Руси масленица служит самым веселым и раздольным общенародным праздником в собственном смысле этого слова. Простой наш люд не даром привык величать ее самыми нежными именами, как например: честная, веселая, широкая, касаточка, неточка, ясочка, перепелочка, перепелины твои косточки, бумажное тельце, сахарные уста и тому под. (Общ. днев. Петрушевича; Сказан. р. н. Сахарова, II (нар. дн.). Судя по характеру масленичных развлечений, нельзя не видеть, что самая масленица есть чисто народное празднество, которое ни одною из своих сторон не касалось собственно религиозной жизни наших предков. Разве можно в этом случае указать на два обряда, которые могут говорить сколько-нибудь в пользу того, что масленица имела некоторые черты религиозные; это именно – употребление так называемых блинов и особенно умиленное прощанье друг с другом. Относительно блинов известно, что они не только у славян, но и у других народов древности составляли не только праздничное кушанье, но и употреблялись при поминовении усопших (Русск. простон. праздн. Снегирева, II, 120). О блинах, как праздничном кушанье, упоминается даже в книгах священного писания, когда говорится о царе Давиде, что он, по случаю празднования перенесения ковчега завета, «даяше по сковрадному млину» (Исх. 29:2); с другой стороны у литовцев на так называемые хавтуры и другие празднества пеклись блины; германцы в память своих покойников тоже употребляли обваренные оладьи (Русск. простон. праздн. Снегирева, II, 121). На этом основании можно думать, что и наша масленица не обходилась без поминовения усопших, тем более, что, как известно, церковь наша обыкновенно субботу пред масленою неделею посвящает поминовению усопших праотцев, отцов и братий, и эта суббота в народе известна под именем Родительской или Дедовской. Впрочем, не излишне здесь сделать предположение о том – не напомнили ли блины своею круглою формою образ солнца, в честь которого и приурочены масленичные празднества, совпадающие с весенним поворотом солнца. Мнение это нам кажется более, чем вероятным. Другой обычай масленой недели, именно умильное прощание друг с другом, есть своего рода просьба об отпущении друг другу грехов; отсюда последние дни масленицы и называются прощальными днями, целовальником, прощенным днем (Общер. дн. Петрушевича; Русск. простон. праздн. Снегирева, II, 135). Обычай этот глубоко доселе уважается русским народом, и особенно в старину об исполнении его заботились наши предки от царя до простолюдина. Один из иностранных писателей, именно Маржерет, который в XVII веке путешествовал по России, говорит, что сам был свидетелем прощаний и мирских сходок, которые бывали в конце масленицы у наших предков, и на которые являлись люди, поссорившиеся между собою. «Здесь», говорит он, - «враги и недруги приносят друг другу извинение, обнимаются и целуются, приговаривая, между прочим: да не зайдет солнце в гневе нашем» (Отголоски старины, Любецкого, стр. 200).

ЦС Масли́на

– (ἐλαία) = масличное, оливковое дерево (Иер. 11:16); олива, плод сего дерева (3Ездр. 16:30; Ис. 24:13), из которого добывается деревянное масло. Масличные деревья существуют до 1000л., зелень их почти никогда не изменяется. Маслина дивия – языческая, неплодящая церковь, язычество; – всякий неверующий, который сам по себе не может произвести доброго, богоугодного плода, доколе верою не привьется к единой непорочной лозе – И. Христу, – не войдет в вертоград Христовой церкви (Рим. 11:17). Маслина добрая – церковь Христова – вообще, и в частности – каждый истинно верующий во Христа (Рим. 11:24). Маслина благосенная ( ευσχιος) – буквально: дающая хорошую, густую тень, но такую тень маслина может давать только тогда, когда покрыта листьями, след. зеленеющая (Иер. 11:16). Маслина олимпийская – торжественная награда или венец масличный, каковый давался победителям на играх олимпийских. Прол. март. 17.

ЦС Ма́сличїе

– (ἐλαία) = масличное, оливковое дерево (Суд. 15:5; 3Ездр. 16:30); олива, – плод сего дерева (Мих. 6:15); (ἔλαιον) (Исх. 27:20); (ἐλαιών), масличный сад (Иер. 5:17); (ἐλαιῶνες) (Hав. 24:13).

ЦС Ма́сличнаѧ гора́

- (Деян. 1:12) – По Иосифу Флавию (Antiqu. 20, 8, 60, Масличная гора удалена от Иерусалима на 5 стадий. По Евхерию, гора Масличная отстоит от Иерусалима на 1000 шагов (см. Itinera hieros. ed. Tobl. et Molin, p. 52). То же говорит и Беда (ibid. p. 221). Феодосий это расстояние измеряет в 7 стадий или один миллиарий (stadia septem sive milliarium unum) (ibid. p. 66).

Масляная неделя, масленица

= неделя мясопустная пред великим постом, в течение которой запрещено вкушать мясо, но разрешено сыр, масло и рыбу.

Сл Масса или Мерива

– (евр. искушение и укорение) = вода пререкания (Пс. 105:32), место ропота евреев в Рефидиме и Кадесе.

Ру Мастерскiя палаты

- их было две, государева и царицына: первую ведал стряпчий с ключом, над второю надсматривала казначея боярыня, у обоих были дьяки. О составе занятиях, доходах и проч. этих палат, см. Коших., 84. Они помещались в нижнем жилье нынешнего терема (Др. Рос. Вивл. 13, 231). Из казны мастерской палаты, кроме всегдашней выдачи платья, отпускались утвари и принадлежности первого наряда (Выходы государей, царей и великих князей, стр. 51).

ЦС Масти́тый

= жирный, сочный; свежий (Пс. 91:11); глубокий, бодрый (Пс. 91:15). Выражение: «маститая старость» встречается в Минеях и в славянском переводе 91-го псалма. В 11-м ст. его сказано: «И вознесется...старость моя в елее мастите», а далее, в 15-м: «еще умножатся в старости мастите». В русских, более точных переводах того же псалма нет этих выражений. В современном нашем языке эпитет маститый прилагают не только к старости, но и к старцам, разумея только весьма престарелый возраст. По Акад. словарю «маститая старость» значит – глубокая, но бодрая старость. (Фил. раз. Я. Грота, т. II).

ЦС Ма́сть

– (χρίσμα) = 1) помазание (Сен. 5 на Г-ди воз. ст.1); (μύρον), мѵро (Ию. 20 п.1). Яко от тука и масти да исполнится душа моя – душа моя пусть исполнится сытости и елея (радости). Мол. Киев. изд. стр. 49; 2) цвет; 3) качество.

ЦС Матерѣ́ю или маторѣ́ю

= твердею (о рогах оленя); вырастаю до значительной высоты (о деревьях); ожесточаюсь (в пороках); состареваюсь.

ЦС Матеродѣ́вственный

= относящийся к матери и деве; это название приписывается Пресв. Богородице в церковных песнях, ибо Она есть и Матерь и Дева. Ирмос. глас. 1. Матеродевственная слава – слава матерей и дев.

ЦС Матеролѣ́пнѣ

= как пристойно, прилично матерям, матерински. Матеролепне млеком напитала еси. Прол. нояб. 21.

ЦС Ма́терь гра́довомъ

= столица, главный город. Мин. мес. мая 15, напр. матерь градов Израилевых, т.е. Иерусалим.

ЦС Ма́ти и ма́терь

– (μήτηρ) = мать (Быт. 2:24, 3:20). В санскр. яз. это слово означает силу: у нас тоже в словах: матица, матерой –большой. (Материалы для ср. слов. изд. Ак. н. т. II). Мати церквей – Иерусалимская церковь так именуется у Иоанна Дамаскина в стих. и Прав. исп. вер. ч. I (Невостр.).

Сл Матиꙁма

= платье, одежда (по греч. ὁ ἱμάτισμος). (Сборник, XV в., л. 49 об.; сн. Опис. славян. рук. Моск. Синод. библ. Отд. 2-ой. Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Горского и К. Невоструева, стр. 591).

ЦС Матѳе́й или Ле́вїй

= сын Алорея, из мытарей, евангелист, один из 12-ти апостолов, написал в 42 г. по Р. Хр. евангелие к Палестинским иудеям, просвещал Сирию, Парфию и Ефиопию; в 60 г. по Р. Хр. сожжен кн. Фульвианом. Память его ноября 16.

ЦС Матѳїй

= избран в число 12 апостолов вместо погибшего Иуды (Деян. 1:23-26). Побит камнями в Иерусалиме. Память его авг. 9.

ЦС Маханаи́мъ

– (евр. ополчения) = местность за Иорданом, на севере от Иавока. Здесь Иаков, идя из Месопотамии, видел ополчения ангелов; здесь Авенир воцарил сына Саулова Иевосфея; сюда Давид скрылся от Авессалома.

ЦС Махерꙋсъ, Махеро́нъ

– (греч. меч) = крепость в 10 вер. на востоке от Мертвого моря; здесь иудеи, в 60 г. по Р. Хр., избили римский гарнизон. Махерусъ считается местом заточения и смерти Иоанна Предтечи.

ЦС Махпе́ла

= пещера, на востоке от Хеврона, купленная Авраамом. Здесь погребены: Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков и Лия.

Ру Машкара

= маска, личина; костюм шутовской; польс. maszkara (Сказ. кн. Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

ЦС Мѵзликїйскїй чꙋдотво́рецъ

= св. Николай; называется так потому, что он в Мирах, Ликийском городе, пас церковь Божию: к сему городу пристал апостол Павел.ю везомый узником в Рим (Деян. 27:5).

ЦС Мѵрово́нный, мѵродохнове́нный и мѵродыха́тельный

= то же, что благовонный. Мир. мес. март. 23, окт. 12.

ЦС Мѵроно́сица

– (μυροφόρος) = 1) сосуд, в котором хранится миро; 2) Мироносицами называются те благочестивые жены, кои приходили для помазания Христа во гробе благовонными мастями; памяти их посвящена третья неделя по Пасхе.

ЦС Мѵропома́занїе

= второе таинство церковное, в котором, при помазании освящ. миром, подаются верующему дары Св. Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. При помазании говорится: «печать рара Духа Святаго». Миропомазание, употреблявшееся в ветх. завете, в новом завете сперва заменялось возложением рук епископа, а потом уже узаконено 7-м правилом 2-го Всел. Собора. В католич. церкви оно и теперь заменяется возложением рук епископа. У нас миропомазание взрослых совершается при короновании царей и при обращении в правосл. церковь иноверцев.

ЦС Мѵрото́чецъ, мѵроточи́вый

= источающий чудотворное миро во исцеление болезней. Название это придается некоторым святым, из мощей которых изливается миро, напр. св. Дмитрию Солунскому.

ЦС Мгла̀

– (ср. греч. ὀμίχλη, литов. migla) = тьма, туман, облако. Господь рече еже обитати во мгле. Эти слова Соломон произнес тогда, когда пустое темное облако наполнило храм, и священники и левиты в трепете прекратили богослужение; ими Соломон очевидно хотел объяснить явление чудесного облака, как видимого знака милостивого Бога, потому что облако во времена Моисея было обычным знаком присутствия Иеговы, как-то было на Синае (Исх. 19:16, 20:21), и как Сам Бог сказал Моисею: «во облаке Я буду являться на очистилищем» (Лев. 16:2). Таким образом слова Соломона имеют такой смысл: «я создал для вечного обитания Иеговы этот храм, и вот чудесное явление облака есть несомненный знак Его милостивого присутствия здесь». (3Цар. 8:12).

ЦС Мегиддо́нъ

= крепость в Изреельской долине, у подошвы Кармила; здесь убит Иуд. ц. Иосия в войне с фараоном Нехао. См. Магеддо́нъ.

Ру Медъ

= 1) сладкий сок растений; 2) напиток; 3) смесь разных веществ, употреблявшихся при бальзамировании; сравн. санс. мад῾у – сладкий сок из цветов, пол. miod, бог. med, слов. mad.

ЦС Ме́дъ и млеко̀

= в писании значат великое всех вещей изобилие. Исход. 3, ст. 6: ввести их в землю кипящу медом и млеком (Числ. 13:28, 16:13; Иер. 11:5; Иез. 20:6).

Ру Медвѣдь

- Любовь к меду составляет такой существенный, характеристический признак этого зверя, что самое имя, данное ему славяно-литовским племенем, означает животное, поедающее мед; серб. медьвjед, иллир. medvjed и medo, пол. niedzwiedz, чешс. nedwed = медо-ед; в вставлено для благозвучания, а звук m в польском и чешском изменился в n; лит. meszkis и meszkà – медведь, meszti – медовый; Пикте указывает соответствующее название медведя в ирл. mathgamhan – сложное з math (meadn = санс. madhu) и gamhan (санскр. корень gam – идти, gamana – ходящий), т. е. животное, которое ходит за медом.

ЦС Медленноѧзы́чный

= неисправный языком, заикающийся. Медленноязычному и гугнивому Моисеови. Ирм. на пятидесят.

Сл Медлесть, мьдлость

= медленность (кн. Пчела, XV в., л. 13, 17 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 2-й, пис. свят. отц. 3. Разн. богосл. сочин. А. Горского и К. Невоструева, стр. 544).

ЦС Мѣ́дный змі́й

– (Нехуштан) = медное изображение змеи. Воздвигнутое Моисеем в пустыне, которое исцеляло евреев от угрызения ядовитых змей; было прообразом распятого Господа; сокрушено царем Езекиею, ибо евреи совершали пред ним курения.

ЦС Медозла́тый

= прозвание св. Златоуста для означения несравненного его витийства. Мин. мес. нояб. 13.

ЦС Мѣ́дь при по́ѧсѣ

= деньги, на дорогу потребные и носимые в кармане или кошельках, пришиваемых к поясу (Мф. 10:9).

Сл Мѣдьница

(λεπτὸv) = осьмая часть мелкой медной монеты, половина квадранта, самая мелкая монета (Лук. 12:59); донъдеже и послѣдьнѩ мѣдьницѧ въꙁдаси, ἔως οὐ χαὶ ἔσχατοv λεπτὸv ἁποδῶς. (В др. еван. XI и XII вв. Амфилохий).

ЦС Междора́мїе

– (μετάφρενον) = пространство между плечами: спина (Пс. 67:14; ср. 90, 4; Втор. 32:11; Н. 13 в веч. на стих. ст. 1).

ЦС Междоча́сїѧ

= четыре службы, совершающиеся между службами часов, между 1-м – 3-м, 3-м – 6-м, 6-м – 9-м и 9-м – 1-м. Они составляют как бы продолжение служб часов, потому они и называются, напр., «междочасие 1-го часа, 9-й час с его междочасием». Молитвословия междочасий находятся в Следованной псалтири. Междочасия совершаются в монастырях в простые седмичные дни; состоят они из чтения 3-х особливых псалмов, после которых читаются тропари, молитва Василия Великого и отпуск.

Ру Между двухъ огней

= быть между двумя крайностями. Было обыкновение в Орде проводит между двух костров огня русских князей и послов, приходивших с выходом (податью) или с жалобою; к этому относится поговорка о двух крайностях: между двух огней (Никонов. Лет., IV, 51. – Карамз. И. Г. Р., т. V, пр. 44). (Рус. в послов. Снегир., т. IV).

Сл Междѫдесѧтьма

= в числительных порядковых от 21 до 29 значит двадцать. «Четвертый между десятма = 24» (Агг. 2:21 по сп. XV в.; сн. там же Иез. 29:17).

ЦС Междꙋсто́лпїе

= пространство, расстояние между колоннами; галерея (3Цар. 7:31; Иез. 40:17, 18:42, 3:5).

Сл Междю

– (μεταξύ) = между. В Мариинском евангелии XI в. читаем: обличи и междю собою и тѣмъ единѣмъ (Мф. 28:15) междю нами и вами пропадь велиѣоутвръдисѧ (Лук. 16:26). В Остромировом ев. пишется: междѭ, в других XI - XIIвв. межю. (Е. Барсов, т. III).

Межень

– (др. рус.) = в жаркую пору, летом. В межень ловцы ловят в Беле озере удными переметы в 8-и лодках. А. Ю, 1674г. (Дювернуа).

Ру Межничество

= определение спорных границ земли. Энгельман полагает, что определенная межниками спорная земля была снимаема на плане (лубь), который, вместе с описанием всего производства, представлялся на суд.

Сл Мѣꙁинъ

= младший, меньший; меꙁиньць – 1) младший сын; 2) название самого малого пальца (Миклош.).

ЦС Меи́лъ

– (евр.) = широкая и длинная верхняя одежда, носимая первосвященниками, царями и пророками. (1Цар. 28:13).

ЦС Мѣ́лъ

– (τὸ μέtροv) = мера, орудие для измерения (сажень); мера сыпучих тел и жидких. В Быт. 18:6 "трѝ мѣ́ры" – в русской Синод. Библии «три саты». Сата = 2 гарнц или вмещала 144 яйца.

ЦС Мелетїа́не

= еретики, о которых упоминается у Никиф. ист. церк. кн. 8, гл. 5 и 11. Афан. т. I, посл. к пуст. 781. Феодорит кн. 4, ерес. гл. 7.

Ру Меликътучаръ

= титул, принадлежащий знатнейшему из купцов города или области, глава и старейшина купцов. (Путешес. Афан. Никит.). Впрочем, упоминаемый здесь Меликтучар должен быть какое-нибудь историческое лицо в династии бабудиров.

ЦС Мелхиседе́къ

– (евр. царь правды) = царь Салима (по преданию на берегу Иордана), священник Бога Вышнего, благословивший Авраама (а в его лице и всех ветхозаветных первосвященников), когда этот последний возвращался с победы над царями северными. Книга Бытия, повествующая обо всем этом (14:18-24), ничего не говорит ни о роде Мелхиседека, ни о конце его жизни, что наравне с благословением Авраама, сделаю Мелхиседека, по толкованию ап. Павла (Евр. 6:7), прообразом И. Христа – вечного Первосвященника и Царя. В этом смысле и упоминается имя его в пс. 109.

ЦС Ме́мфисъ

= город на берегу самого западного из рукавов Нила, на 30º северной широты. Город этот, между остатками которого, до настоящего времени сохранившимися, особенно значительны пирамиды – усыпальницы египетских фараонов, серапеум – хранилище гробниц аписов, и теперь местными коптами называется Мемфи или Мемфе. Основанный (по свидетельствам Геродота II, 99 и Диодора 1, 50) еще царями первой египетской династии, Мемфис издревле был собственно столицею нижнего Египта, а со времени Псамметиха и единственною столицею Египта (Толков. на кн. прор. Исаии проф. И. Якимова, стр. 313).

ЦС Менандрїа́не

= еретики, последователи Менандра самарянина, ученика Симона волхва, жившего в 80 году от Р. Х. Евсев. кн. 3:20. Ирин. гл. 21.

ЦС Ме́не

– (мене, текел, упарсин.) = таинственные огненные слова, начертанные на стене во время пиршества вавилонского царя Валтасара и возвещавшие близкую гибель царя, и раздел его царства персидским царем Киром, осаждавшим Вавилон. (Дан. 5:23-28). Вот значение этих слов: Мене – исчислил Бог царство и положил конец ему;

Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано мидянам и персам.

Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано мидянам и персам.

ЦС Ме́ншина

= человек низкого рода, худородный, бедняк. Злат. слов. 7 о воплощен. Господн. Аще обещает что меншему, не смеет обета просити меншина, аще не имать ходатая.

Мереть

– (церк. сл. мрѣти, санскр. мри, лат. mori. Корнел. Шимкевича) = умирать; собственно – приходить в состояние покоя, успокаиваться; отсюда, мир – покой, спокойствие, тишина (Микуцк.).

ЦС Ме́рзкїй

– (βδέλυχτος) = 1) достойный омерзения (2Мак. 1:27); 2) (ἀμειδής) – угрюмый, страшный: умертвися мерзкая наша смерть (9-я п. кан. 1-го гл.); 3) (βέβηλος ) – нечистый, непотребный, гнусный, нечестивый: мерзок иже не проповедует Тя Девы Сына (7-я п. кан. 2-го гл.).

ЦС Ме́рзость

– (βδέλυγμα) = что-либо отвратительное, гнусное (от βδελύσσειν); отвращение, гнусность; языческое божество, идол (3Цар. 11:5, 7, 33, 21:26; 4Цар. 17:32, 23:13; 1Макк. 1:54, 6:7); языческий обряд, идолослужение (4Цар. 16:3); идол (3Цар. 26:32; 4Цар. 23:13, 24). Мерзость запустения = мерзость на святом месте стоящая. (Дан. 9:27; Мф. 24:15). Некоторые разумеют под мерзостью идола, поставленного в разоренном и запустевшем храме Иерусалимском, напр. идола государя Калигулы или конную статую импер. Адриана, поставленную на месте «святое святых».

ЦС Мери́ва

– (по слав. псалтири – вода пререкания, т.е. бунта, мятежа. И прогневаша Его ( Бога) на воде пререкания (105:32). Так называется место в пустыне Синайской, где народ израильский роптал на Бога за недостаток воды и где Моисей хотя по повелению Божию и извел воду из скалы, но за недостаток веры, высказанный при сем событии, услышал от Бога приговор, что он не введет народ в обетованную землю. И прогневаша Бога на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради: яко прегорчиша дух его и разнствова устнами своими, т.е. говорил не так, как повелел ему Бог, и не то, что следовало говорить (105:32, 33): ему велено было созвать народ и сказать при нем скале, чтобы она извела воду; а Моисей с чувством негодования говорил народу: «послушайте, непокорые, разве из этой скалы мы для вас источим воду?» и ударил в скалу жезлом своим дважды.

ЦС Мѣри́ло и мѣри́ла

– (ζυγὸς) = весы (Иов. 31:6; Дан. 5:27; Лев. 19:35, 36; Ис. 46:6; Пс. 61:10; 3Ездр. 4:36; Сир. 21:28; Ос. 12:7); (ροπὴ), стрелки у весов; поход, или склонение у весов (Притч. 16:11); (σιάθμιοv), камень, употреблявшийся при весе и носимый торговцами в мешке; вес (Втор. 25:13, 15. Притч. 16:11. Ам. 8:5); (σταθμός), то же (Ис. 28:17); (πλόστιγξ), чашка у весов (2Мак. 9:8 Синак в суб. мяс.). Ставилом дубравы и горы мерилом разума поставивый – по ставилу (орудие для правильного установления чего-либо) устроивший дубравы и по мерилу – своего разума – горы. Молитв. Киевск. издан. стр. 221.

Ру Меркурiй

- (лат. Mercurius) = бог торговли, красноречия, ловкости, воровства. У греков этот же бог назывался Гермесом.

Мерник

= большая кадка, употреблявшаяся в XVI столетии при закваске меда. Обыкновенно сваренный в котле мед с хмелем сливали в мерник, а после брожения разливали по бочкам (Домострой).

ЦС Мѣ́рность

= малость, ничтожество. Мерность наша – я ничтожный, титул патриархов, который они прилавали себе из смирения. Прав. испов. веры 244.

ЦС Мерода́хъ

- (Иер. 50:2) = имя идола, в котором халдеи боготворили планету Юпитера, и произносилось ими Мардук или Марудуку. Побѣдися Меродахъ – Меродах провозглашается побежденным в том смысле, что когда халдеи были поражены, поражение это в их глазах было равносильно поражению бога, их надежды (ср. Ис. 37:12). (Толк. на кн. прор. Иерем. проф. Якимова, стр. 731).

ЦС Меро́е

= страна на западе от Арав. залива, обтекаемая притоками Нила. По преданию, она управлялась царицами, какова была напр. царица Савская, посещавшая Соломона, и Кандакия, вельможу который крестил диакон Филипп.

ЦС Ме́рра

– (евр. горечь) = ручей в пустыне Сур на 3 дня пути от перехода через Чермн. море. Горькие воды Мерры были услаждены древом.

ЦС Ме́ртвенны или поко́йны

= так называются тропари, стихиры, каноны, в которых содержится моление об усопших. Они полагаются на службах субботы.

ЦС Мертвогро́бный

– (νεχροτάφιος) = служащий, или относящийся к погребению мертвых; мертвогробная – принадлежности погребения (во вт. ваий 2-го трип. п. 9, тр. 1).

ЦС Ме́ртвое мо́ре

= соленое, асфальтовое, Лотово, на юге Палестины, образовавшееся в долине Сиддим, после гибели Содома и Гоморры. Длина его 70 верст, ширина – 25 верст. На севере оно глубже, на юге – мельче; уровень его на 1200ф. ниже Сред. моря. Обилие в воде горько-соленых частиц производит то, что ни в самом море, ни в окрестностях его нет никакой жизни: нет ни рыбы, ни птиц, ни растений. Попытки проникнуть до средины озера были безуспешны, а для многих гибельны. Вода Мертвого моря отличается особенною плотностью; погрузиться в нее трудно; волны ударяют в скалистые берега подобно обломкам камней.

ЦС Ме́ртвость

= недостаток жизненности, умерщвление. (Рим. 4:19; 2Кор. 4:1). Берется также за бедное состояние христиан в жизни сей (2Кор. 4:10).

ЦС Ме́ртвый

- (ϑνητός) = иногда: смертный (Кан. 2 Усп, п. 3, тр. 1). «Мертвые века» (Пс. 142:3) – мертвые прежнего века, древних времен, т. е. люди давно умершие. Срав. Иез. 26:20: «сведу тя къ нисходящимъ въ пропасть, къ людемъ вѣка», т. е. «низведу тебя (народ) съ отходящими въ могилу къ народу, давно бывшему».

Ру Мерчугъ, мурчукъ

= наполненные водой ямины на берегах реки или озера, глухие рукава реки и т. под. (что местами называется «ерик» или «узелок»): «Пугачевъ въ случаѣ побѣгу искать своего спасенiя вознамѣрится на Иргизѣ – Узенѣ въ тамошнихъ мурчугахъ или у раскольниковъ». «Открылъ явный я надъ бѣгущими изъ степи злодѣями, по раскольничьимъ монастырямъ, хуторамъ и мурчужнымъ ихъ жилищамъ, поискъ» (Соч. Держав., т. V, стр. 11 и 78).

Сл Мѣрꙗти

- (древ. слав.) = мерить; отсюда: мера, мерка, мерный, мерило, намеревание, и др.; срав. с санскр. matra – мера, греч. μέτρον – ib., μετρεῖν - мерять, лат. metiri – мерять, mensura – меряние, мера. Сюда относятся и смири(я)ть вместо смерять, смирный, смиренный.

ЦС Ме́са

– (евр.) = елей, деревянное масло. Отсюда происходит слово Мессия, помазанник. Пентикост. 131.

ЦС Месера́хъ

= ассирийский идол, которому поклонялся царь Сеннахирим, иначе называется Насарах – искушение. (Ис. 37:38).

ЦС Месраи́нъ

– (евр. теснота, угнетение) = сын Хамов, от которого произошли египтяне; почему и самые египтяне называются по еврейски – Месраим (Быт. 10:6).

ЦС Мессалїа́не

– (евр. молящиеся) = еретики евхиты, которые отвергали иерархию, таинства и обряды и учили, что каждый человек, по мере усердия в «умной» молитве, получает благодать Св. Духа. Явившиеся в 4 в., они суть родоначальники богомилов, духоборцев, молокан, штундистов и пр.

ЦС Мессї́а

– (арам. Mе́ssias, евр. masiah, помазанник) = Христос (греч. слово χριστός, от χρίω, значит: помазанный).

ЦС Ме́стникъ

= мучитель (в суб. сыр. пред. 4 пес.); в д. м. пер. льстивый (ἕχδιχος) (в суб. Акаф. на хвал. ст. 2); мститель, враг (Пс. 8:3).

Местничество

= предпочтение в месте, сидение или состояние выше другого, из чего проистекали большие раздоры и неудобства вследствие того, что каждый считал себя выше другого и обижался, если его равняли с другим, низшим по чину или происхождению (хотя, может быть, более даровитым и способным). В 1681 году местничество было уничтожено царем Феодором Алексеевичем.

ЦС Мѣ́стный ѻ҆́бразъ

= тот, которому в иконостасе устроено собственное неподвижное место; называется для отличия от других образом, не в иконостасе стоящих. Также и свечи, в лампадах перед образами поставляемые, именуются местными.

ЦС Мѣсто

– (ὁ τόπος) = место, положение, страна, город. Место многогробищное – (τὸ πολυάvδρiοv) – как видно из снесения (Иер. 7:32, 19:2, 6, долина Енномова или долина сынов Енномовых (Нав. 15:8): дебрь Енном (2Цар. 28:3, 33:6): земля или удоль Веенноемля (4Цар. 23:10): дебрь сынов Енномлих), долина, лежащая на юго-западной стороне Иерусалима. Здесь иудеи совершали свои гнесные жертвы в честь Молоха и Ваала, проводя чрез огонь (4Цар. 23:10; 2Пар. 28:3, 33:6) и даже сожигая (Иер. 19:5) детей своих. Как место такой насильственной смерти детей, долина эта и называется местом многогробищным. Такое варварское умерщвление детей не всегда, конечно, совершалось с согласия их родителей и потому не могло обходиться без рыданий и воплей, особенно матерей, от которых отнимали детей для жертвы бездушным истуканам (Иер. 2:23).

ЦС Мѣ́сто

= вместо: «в себе место (вместо себя) по степени старейшинства благоволи на великом княжении быти сему брату своему князю Михаилу». (Прол. нояб. 22).

ЦС Ме́сть

= воздавание злом за зло. По очень основат. мнению Шимкевича, это слово происходит от церк.-слав. мзда. Значение и некот. сходство звуков делают эту догадку вероятною. В простонародье глагол отплатить употребляется вместо отмстить.

ЦС Мѣ́сѧцъ

– (ὁ μήv) = луна, месяц, время обращения луны вокруг земли. Восточные народы вели счет по лунным месяцам, римляне и западные народы – по солнечным. Лунный месяц состоит из 28 суток, солнечный из 30 и 31 суток. Названия месяцев взяты от имен богов (январь, март, февраль, май, июнь) или от имен римских властителей (июль, август), или по порядку чисел (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). Апрель объясняют от лат. слова aperio – открывать. Названия эти усвоены всеми европейскими народами. У славян есть свои названия месяцев, по переменам в сельских работах, погоде, климате и проч., напр. январь – сечень, февраль – лютый, март – березозол, апрель – травень, май – цветень, июнь – червец, июль – липец, август – серпень, сентябрь – вресень или рувень, октябрь – раздерник, ноябрь – листопад, декабрь – грудень или студень.

Ру Метъ

= древнерусский юридический термин, значит: подать, налог: «дачь на насъ отъ нихъ ни которыхъ не имать, ни серебщизны, ни подымщины, ни ямщины, ани якихъ метовъ на нихъ не метать» (1483 г. Ак. Зап Р., I, № 82).

ЦС Мета́нїе

– (греч. μετάνοια = покаяние; раскаяние, сопровождаемое земными поклонами) = (земной) поклон. У греков всякие поклоны от монашеского обыкновения называются μετάνοια – покаянием. Монахи, как принявшие на себя образ кающихся и посвятившие себя на дело покаяния, монастыри и свои пустынные жилища, как места руководствующие к покаянию, издревле называли покаянием. От обычая древних кающихся, стоявших во внешнем притворе, повергаться на землю и в таком положении просить себе молитв у верных, входящих в храм, монахи словом метания, называют всякие движения, выражающие смирение, покорность и мольбу, всякие поклоны. Полагать метание, творить метание – значит творить или полагать поклон, поклоняться. Все эти поклонения совершаются двояким образом: когда повергаются до земли коленами, руками и ногами, то это есть покаяние или поклонение великое; но когда поклоняются телом немного или только до пояса, то это поклонение малое. (Нов. Скриж. ч. II, §24).

ЦС Мета́ти

= 1) бросать из рук или посредством орудия; 2) извергать, выбрасывать; 3) о нек. животных: рождать, щениться. Метати (очи, взоры) = скоро или быстро обращать взор на что-либо. Прол. мая 8.

Метрическая книга

= книга при церкви, в которую записываются рождения, браки и погребения прихожан известной церкви.

Метрическое свидетельство

= свидетельство о рождении и крещении, выписка из метрической книги о крещении.

Ру Метыль

= по Академич. словарю насекомое Ephemera horaria; а по Карамзину «метыль» то же, что «мотыль»: гной, желтоватая нечистая влажность. «Ясно, что въ Новгородѣ шелъ, такъ называемй, сѣрный дождь, - явленiе довольно обыкновенное въ окрестностяхъ сосноваго лѣса» (Ист. гос. Р., т. II, прим. 256).

ЦС Меѳимо́ны

– (греч. μεϑ` ἡμῶν) = служба церковная, отправляемая вечером в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели св. четыредесятницы. На этой службе читается покаянный канон св. Андрея Критского. Греческое название мефимон значит с нами и происходит от того, что в этой службе часто повторяется стих: с нами Бог, и другой, по окончании повечерия: Господи сил, с нами буди. (Goar).

ЦС Мѣ́хъ

– (греч. ασχός) = 1) кожаный мешок, для хранения воды или вина: ниже сливают вина в мехи ветхи (Мф. 9:17); 2) мех – мера емкости в библейской метрологии. Мех упомянут в 1Цар. 1:24, и у св. пророка Аггея Агг. 2:17; в 3Цар. 18:32 и 4Цар. 7:1, 18, он назван мерою; в Вульгате мех назван амфорою и модием, что несовместимо, ибо первая содержала: в древности 1,58 русск. ведр., а впоследствии 2,08 ведра; второй же: первоначальный – 2,64, а последующий – 2,60 русск. гарн.; впрочем, в Вульгате не соблюдено строгого соответствия при переводе еврейских мер в римские: например, ефа и сата названы модием (1Цар. 1:24). Мех был мерою зерна и вина. Вместимость его видна из книги св. пророка Аггея: «кто бысте, егда влагаете в мех ячмене двадесять сат, и быша ячмене десять сат?». Следовательно, мех в 20 сат равнялся: в друвности 4,725 русск. четвер., а впоследствии, по филетерской системе, немного более 18,98 ведра.

ЦС Мѣхъ

- (см. Словарь, стр. 324). «Зане быхъ яко мѣхъ на сланѣ» (ως ἀσκὸς ἐν πάχνη; Vulg. in pruina – на снегу) (Пс. 118:83). Слана = смерзшийся иней, гололедица. Афанасий и блаж. Феодорит держатся чтения 70. «Праведные еще в жизни отъ злостраданiй делаются мертвецами, почему уподобляются более мехам, нежели людям, охладев, как отвердевший иней». (Афанасий). «Мех, нагреваясь, делается мягким и, раздуваясь, расширяется, а на снегу твердеет и сжимается. Так и телесная природа от роскоши умягчается, ширится и возстает на душу; подвижническим же злостраданием смиряется» (блажен. Феодорит; сн. Замеч. на текст псалт. по перев. 70 прот. М. Боголюбск., стр. 244).

ЦС Мехоно́ѳовый или Мехоно́ѳовъ

= относящийся к подножию, пьедестальный (3Цар. 7:39); глава мехонофова, вершина подножия, пьедестала (Невостр.).

ЦС Мечъ

- (см. Словарь, стр. 304). Воврещи мечъ = принести слово Божие, которое, подобно мечу, отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших, когда они препятствуют нам в деле Богопочитания (Ф. Болгарский). Мечъ носити = иметь власть наказывать (Рим. 13:4). Мечъ духовный = слово Божие (Еф. 6:17). Мечъ обоюду остръ изостренъ = слово Божие (Апок. 1:16).

Мечъ

= древнейшее ручное обоюдуострое оружие, чем отличался от сабли, острой лишь с одной стороны. Меч состоял из широкой полосы или клинка и из крыжа или эфеса. Вкладывался меч в ножны, оболоченные кожею, хзом (сафьяном) и бархатом. Полосы мечей делались из булата, стали и железа. Привешивался меч при посредстве двух колец в поясу. Мечи были у греков, римлян и германцев; они же входили в состав доспехов русского оружия, но у кочевников хозар, печенегов и половцев их не было и потому они считали мечи самою дорогою для себя добычею. (Е. Барсов, т. III). Мечи у славян были издавна. Они были в обычае у славян дунайских, нападавших на визант. империю в VI-VII веках. (Подробн. изыск. об этом слове см. у Срезневского: Мысли об истор. рус. яз. стр. 116).

Ру Мечникъ

= тоже, что и гридь – наемный воин при дворе князя. Иногда ему поручались судебно административные обязанности. С другой стороны, это может быть тоже, что метальник (Судные грам.).

ЦС Мечта́юсѧ

– (φρυάσσομαι) = неистовствую; хвастаюсь (Прол. Ав. 12:1) (φαντάζομαι), представляюсь, являюсь (I. 16 п. 4, 1 ср. Прем. 6:16; Евр. 12:21).

Сл Мечьтеныѧ раꙁумы

= многоразличное умозрение (ποικιλωτάτην ϑεωρίαν) (Свят. Меф. Патар. XVI века, л. 238; сн. Опис. слав. рук. Синод. биб. А. Горск. и Нев., отд. 2-й, пис. св. от., стр. 24).

ЦС Мзда̀

= награда (Быт. 15:1; I. 26 п. 5, 1; 2Мак. 8:33); пища, содержание (Мф. 10:10); деньги (Деян. 24:26); условленная плата (Деян. 28:30); дары (Пс. 14:5). Раздели мзду свою у мене – назначь себе награду. (Быт. 30:28). Измени мзду свою десяти агнцев – переменял награду десять раз. (Быт. 31:7). Мзды на неповинных не прият – не принимает даров против невинных.

ЦС Мздовозда́тель

= который платит за работу; наградитель, воздаятель. И взыскающим его мздовоздатель бывает (Евр. 11:6).

ЦС Мздоима́нїе

= взятки, каковыми челобитчики ослепляют судей; оно есть дело закону Божию и гражданскому противное, и считается между тяжкими грехами в чине исповедания мирян. Потребн. Филар. 133.

ЦС Ми́дскїй

= мидийский. Мидийское царство, с главным городом Экбатаны, соседнее с ассирийским и вавилонским, существовало до времен Кира, завоевателя Вавилона и основателя Персидского царства (приблиз. до 560 г.).

Мизинный, мезинный

= 1) самый меньший, младший: преставися князь великий Василий, мезинный сын Ярославль. (Ист. I. Рос. Карамз. IV., примеч. 152); 2) незначительный, меньший. (И. Г. Р. Карамз. III. прим. 42).

ЦС Милло

- (3 Цар. 11:27). Под именем Милло надо, по-видимому, разуметь особое укрепление внутри стен Иерусалима. У 70 в 2 Цар. 5:9 вместо имени Милло стоит слово ἄκρα – крепость. У нас в славянском тексте слово ἄκρα переведено словом краеградие, т. е. укрепленная стена. Вульгата держится еврейского и вносит собственное имя Милло. Но никто не сомневается, что Милло была укрепленная часть Иерусалима.

ЦС Милосе́рдїе

= (συγκατάβασις), снисхождение (Ав. 6, на хв. ст.); (συμπάϑεια), сострадание; милость. (Невостр.).

ЦС Ми́лость

= милосердие (Есф. 3:13; Тов. 8:17); ἕλεος, сострадание, милосердие. Господь милует до 1000 раз, т.е. очень много, а наказывает до третьего или четвертого рода, т.е. сравнительно меньше (Исх. 20:6).

ЦС Ми́лсѧ (милисѧ) дѣю

= умиленно молюся, препоручаю себя в милость, в заступление. Прол. март. 17; сн. литург. св. I. Злат.

Сл Милый

- (см. Словарь, стр. 305) = мягкий, нежный (срав. лат. mollis, нем. mild, греч. μείλχος), отсюда сострадательный, милостивый (см. у Караджича мио-жао), потом приятный, нравящийся, любезный (см. у Юнгмана это слово, также у Линде).

Милый

= мягкий, нежный, трогательный, умилительный, близкий к сердцу, вызывающий соучастие, милость и жалость. В Кормчей XIII в. читается: а҆́ще ли...ᲂумреть роженое то да мила боꙋдетъ мт҃и – συγγνωστὴ ἡ μήτηρ. Во всех евангелиях XI-XII вв. греческий глагол –σπλαγχνίζετϑαι, misericordia moveri – переведен милымъ быти. Так в Остромировом, Галицком и др. ев. читаем: мїлъ мї ѥсть народъ съ – σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον. Милый по употреблению в древнейших славяно-русских памятниках сближается таким образом с словом мильнъ ἐλεεινός: в Пандектах Антиоха XI в. чичастся: бѣ бо мильно видѣнїѥ – ἧν γὰρ ἐλεεινὸς ϑέαμα (гл. 84 л. 180 об.) вѣщати мильныꙗ глы – τὰ ἐλεεινὰ ῥήματα (гл. 95, л. 195 об. ). (Е. Барсов).

Ру Мильда

= литовская богиня любви, счастья, свободы, оплодотворения и мира. Ей посвящался весенний месяц апрель, называвшийся Мильдвинис. Литовцы верили, что Мильда ездила по всему миру в воздушной колеснице, запряженной двумя голубями, отчего месяц апрель звали также голубиным.

Сл Мильный

– (ст. слав.) = жалкий, плачевный. Трава мильная (Лев. 14:4 по сп. XVI в.) – иссоп. (Вост.).

Сл Мильство

= милостивое внимание (τὸ ἐξιλεωεικόν). (Св. Иоан. Дамаск., о правосл. вере, пер. Иоан., екз. Болгар. XIII в., л. 47 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Синод. библ. А. Горского и К. Невоструева. Отд. 2-ой. Пис. св. отц., стр. 303).

Миндер или Миндерь

– (татар. миндер) = подушка, набитая хлопчатой бумагой, или волосом, мочалой, и насквозь простеганная; матрац, тюфяк.

ЦС Мине́и-Четїи́

= книги для чтения на каждый день месяца. Начало им положил Симеон Метафраст; в России составил Минеи-Четии московский митрополит Макарий. Кроме житий святых здесь помещены все книги св. писания, множество поучений и разных статей дух. содержания. На основании макарьевских миней составлены Мине-Четии св. Димитрия Ростовского. Оне писаны им в течении 20-ти лет и представляют собою одно из капитальных сочинений по отеческой литературе. Первые части макарьевских миней изданы археологическою комиссиею. Минеи св. Димитрия Ростовского несколько раз издавались Свят. Синодом.

ЦС Мине́ѧ ѻ҆́бщаѧ

= название книги, которая содержит общие службы тем святым, которым не составлено особой службы. Минея месячная содержит службы святым и праздникам по порядку месяцеслова. Минея праздничная содержит службы важнейшим святым и праздникам.

Ру Минiатюра

- (miniature) = род живописи, где предметы представляются в малых размерах. Название это произошло от латинского слова: minium – сурик, так как в этой живописи употребляются обыкновенно краски, разведенные на воде с камедью и преимущественно с суриком (Bontard, Dictionnaire des Arts du Dessin, sur mot: miniature, Paris, 1826). Древнейшие образцы этого рода живописи видим в заставках (украшениях) пергаменных как греческих, так и славянских рукописей. У нас на Руси такого рода живопись была известна с самых древних времен, как это показывают Остромирово евангелие и Изборник Святославов. О древнейшем из всех русских живописцев, св. Алипии печерском, и о других, ему современных, Карамзин пишет, что они, кроме икон церковных, изображали на хартиях в свящ. книгах разные лица (Ист. Р. Г. Ш, 130, изд. Эннерлинга; сн. Указ. для обозр. москов. патр. библиот. архиеп. Саввы, 1858 г., стр. 19).

ЦС Ми́нїи

- (русск. перев. Минийские царства) – (Иер. 51:27), = может быть, то же, то Μινυας – часть Армении, упоминаемая у Иосифа Флавия (Antiq. 1, 3 § 6). (Толк. на кн. прор. Иер. проф. И. Якимова, 761).

ЦС Миноло́гїонъ

- (от Μήν – месяц и λέγω – собираю) = собрание месяцев, или, как озаглавлено в приложении к церковно-богослужебному Апостолу: «Сборник двунадесяти месяцей»; по-русски называется святцы, так как содержит перечень святых (Размышл. о достоинстве в отнош. языка разн. редакц. псалт. и еванг., стр. 52-53).

Сл Минѫти

- (см. Словарь, стр. 306) = проходить мимо (Болонск. пс. 1186 г.), санс. mi – идти (А. Гильфердинг).

ЦС Ми́ръ

– (εἰρѵ΄νη) = спокойствие, тишина; мира благого (εἰρήνην αγαϑήν), тоже, что радоватися (подр. желаем вам), – приветствие, соответствующее нашему: «здравствуйте», или желание вам всякого благополучия (2Мак. 1:1). (Невостр.).

ЦС Мї́ръ

= 1) берется за весь земной шар, вселенную: 2) за род человеческий (1Ин. 5:19); 3) иногда за все то, что духовному царству Христову сопротивляется (Ин. 14:17, 15:19); 4) так же за то, что отводит нас от закона Божия (1Ин. 5:4); 5) за состояние земного жития (1Кор. 7:33): 6) за верных обитающих в мире (2Кор. 5:19, 1Ин. 2:2); 7) за все те вещи, кои даются нам к употреблению (1 Кор. 7:31).

Ру Миръ, мiръ

- (см. Словарь, стр. 307 и 308). В первом слове заключается понятие о спокойствии, тишине (рах), во втором о множестве народа, вселенной. Кроме этих значений, Миклошич дает слову мир значение славы, и в этом последнем смысле он считает слово мир совершенно тождественным с словом слава, а потому также – однозначащими личные славянские имена в роде следующих: Болемир-Болеслав, Бранимир-Бранислав (см. стр. 77-78 в die Bildung der slavischen personennamen). Таким образом, напр., орфография Владимир (= Владислав) правильнее, нежели Владимир.

Ру Мирза

= взятое от персиян титло владетельного князя и царского сродника, заменявшее татарское титло мурзы.

ЦС Мѵ́рїка

- (И будетъ яко дивгя мѵрiка въ пустыни, Иер. 17:6). Греч. μυρίκη слово значит тамариск, кустарник, растущий по преимуществу в болотистых местностях. Для такого кустарника быть пересаженным в пустыню, в землю сухую, на солончак значит быть осужденным на погибель. С таким кустарником сравнивает пророк человека, оставившего Господа и полагающегося на идолов. (Толк. на кн. прор. Иерем. проф. И. Якимова, стр. 310).

ЦС Ми́рникъ

– (εἱρηνιχὸς) = человек миролюбивый (Быт. 42:11, 34); живущий с кем в мире, – друг, приятель (Иер. 38:22).

ЦС Мѵ́рница

= маленький ящик, в котором полагается сосуд с св. миром, сосуд с св. елеем, ножницы, губка и два сучца или кисточки для помазания: один – для мира, другой – для елея. Мирница имеется для тех случаев, когда требуется совершить миропомазание вне храма.

ЦС Мѵ́рный

– (μυρεψιχὸς) = из благовонных мастей составленный (И. 14 к. п. 9, 2. 24 п. 6, 3); м. благоухание – (μυρεψιχή εὐωδία) = благоухание подобное тому, как бывает от мира (Прол. мар. 9, 2 к.).

ЦС Мї́рный

= земной, светский, здешный, временный, противополагается премирному, т. е. небесному, вечному. Молитв. главоприклон. на утрен.

ЦС Ми́рный

– (εἱρηνιχὸς) = спокойный, тихий; мирная (συνϑήχη), мир: соизволиша на мирная (2Мак. 14:20); жертва мира и спасения (4Цар. 16:13; 2Цар. 20:19) (Невостр.).

ЦС Мѵ́ро

– (ст. слав. моуро – греч. μύροv; ср. араб. murr) = миро, состав из разных благовонных веществ, употреблявшихся в церкви ветхозаветной (Исх. 30:23 и сл.). В христианской церкви оно употребляется издревле. Состав благовонных веществ ни в греческой, ни в русской церкви никогда не был точно определен. В XVII в. употребляли для этой цели в России 53-55 разных благовонных веществ, а ныне 28; миро освящается архиереем по особому чину мироварения. (Саввы, архиеп. тверск. Ризн.).

Мироварение

– производится в Москве или Киеве, совершается в первые 3 дня страстной седмицы; сопровождается чтением евангелия; в великий же четверг сваренное миро освещается архиереем, причем в новое миро вливается несколько капель мира прежнего освещения.

Ру Мѵроварная, бывшая Крестовая патрiаршая палата

- Эта обширная каменная палата, со сводами, длиною 18 саж. с 1 арш., а шириною 8 саж. и 1 арш., находится во втором этаже патриаршего, ныне синодального дома, напротив Крестовой церкви 12 апостолов. Она построена, вместе с прочими зданиями патриаршего дома, в 1652-1655 г. патриархом Никоном. В этой палате патр. Никон и его преемники торжественно принимали в нарочитые дни царя, властей, приезжих с востока святителей и иноземных послов. Здесь, во время патриаршества, были собираемы церковные соборы, а с учреждением в 1721 г. Св. Синода, до переведении его в Петербург, тут были постоянные заседания членов Синода (Опись патр. ризн. 1738 г., гл. 22, № 97). Наименование мироварной эта храмина получила впоследствии времени от чина мироварения, совершающегося в ней с 1763 г., после того, как обрушилась и была разобрана существовавшая при патриаршем доме церковь трех московских святителей, на паперти которой совершалось с древних времени приготовления мира (Слав. рукоп. Синод. библиот. № 426; Протоколы коллегии экономии, 1763 г., № 95). Имеющийся в этой палате каменный очаг, с двумя железными котлами, в которые вставляются серебряные мироварные котлы, и деревянная, резная с позолотою, над ним сень устроены вновь на место прежних, в 1852 г., по Высочайшему повелению блаженные памяти Государя Императора Николая Павловича (Указ. для обозр. москов. патр. библ. архиеп. Саввы, 1858 г., стр. 21-22).

ЦС Мїроде́ржецъ

= 1) начальник сего мира, правитель вселенной, т. е. Бог; 2) иногда это имя придается диаволу, когда мир взят будет в худую сторону, т. е. за нечестивых людей, к миру чрезмерно прилепившихся.

ЦС Мѵ́ронъ

= смирна, масть благоуханная. Ефр. Сир. 294. Не бо осот ему, ни купина бе брашно, но шипчан цветец, и землеварен, и багрян, и корица, и мирон.

ЦС Миропода́тельнѣ

= подавая мир, умиротворяя: Святым Духом единовидною виною вся содержатся мироподательне (4-й антиф. 8-го гл. ),

ЦС Мїросвѣ́тлый

– (χοσμολαμπεὺς) = светящий миру, просвещающий мир (в чет. 3 н чет. по 3 стихир. сед.).

ЦС Миротво́рецъ

= тот, кто и сам не подает никаких поводов к раздору и несогласию, и других враждующих между собою примиряет и соглашает; уподобляясь по деятельности Сыну Божию, примирившему небо с землею, Бога с человеком, он и называется сыном Божиим.

ЦС Ми́рра

= смирна, вещество, состоящее из смолы и камеди, пахучее и горькое; добывается из дерева, растущего в Египте, Аравии и Нубии. Употреблялась для курения и умащения на пиршествах и в спальнях богатых женщин. (Пс. 44:9; Притч. 7:17), а в порошке и зернах клалась в складки платья. Ею бальзамировались тела умерших (Ин. 19:39).

ЦС Мїрскї́й кнѧзь

– (ὁ τοῦ χόσμου ἅρχων) = господствующий в мире (диавол), распоряжающийся в роде человеческом посредством соблазнов.

ЦС Ми́рствꙋю

– (εἰρηνεύω) = живу мирно (1Фес. 5:13), мирствующая мысль (εἱρηνεύουσα διάνοια), мирное расположение (в чет. сыр. 1-й трип. п. 8 тр. 4); мирствующее постояние (εἰρ. χατάστασις), мирное постоянство (в пят. сыр. трип. 1-й п. 8 тр. 2).

Сл Миса

– (лат. messa) = 1) литургия у католиков; 2) дискос, блюдо; 3) большая металлическая, или глиняная чаша, в которой подают на столе похлебки.

ЦС Мисаи́лъ

– (евр. кто подобен Богу) = 1) Мисаил и Елисафан, сыны Озиилевы, вынесшие тела Надава и Авиуда, были двоюродные братья Аарона и Моисея (Исх. 6:18, 22); 2) Мисаил, назыв. по персид. Мисах – один из 3-х вавилонских отроков.

ЦС Ми́сїѧ

- (см. Словарь, стр. 307) = область на западном берегу Малой Азии; она впоследствии распалась на М. малу или северо-восточную при Геллеспонте, и на М. великую при Егейском море с городами Троей и Пергамом. В 130 г. до Р. Хр. она обращена была в Римскую провинцию. Пергам, на реке Каике, считался главным городом Мисии; в нем была знаменитая церковь, упоминаемая в Апокалипсисе.

Мистерии

= священнодействия языческой религии, представлявшие в лицах похождения богов и героев. Мистерии христианские – представления событий свящ. истории. Мистерии были в большом ходу у католиков в средние века. У нас мистерии, или свящ. драмы писали: Симеон Полоцкий и св. Димитрий Ростовский.

Мистицизм

= таинственное религиозное учение, взятое не из божественного откровения (свящ. предания и свящ. писания), а из мудрований и фантазий мудрецов древнейшего и позднейшего времени. Отвергая церковь и таинства, проповедуя свои учения тайно, мистицизм всегда был преследуем, но удержался до ныне, особенно среди протестантов.

Мисюрка и шапка мисюрская

= так назывались египетские или арабские шлемы, имевшие вид черепа, к венцу которого прикреплялась, вместо наушек и затылка, бармица, а к верху приделывались иногда репьи с кольцом. Название мисюрок взято от наименования Египта, который арабы называют мисрам или миср.

ЦС Ми́тра

– (греч. μίτρα – пояс, шарф, которым обвязывают голову, – шапка). – Этим именем называется подобное венцу головное украшение, которое во время священнослужения надевает архиерей. По предположению Симеона Солунского, митра усвоена архиерейскому сану по подражанию первосвященникам ветхозаветным, которые носили на головах своих кидар. По наружности подобная царскому украшению и знаменуя высокое достоинство архиерея, митра в сущности есть знак его собственной покорности евангелию Христову, что показывается тем, что на ней, как и на каждом напрестольном евангелии, полагаются изображения Спасителя, Богоматери и евангелистов.

ЦС Митрополи́тъ

– (греч. μητροπολίτης) = архиерей областного города, – архиерей, которому подчинены все прочие архиереи той же области. Но у нас в России звание митрополита есть только почетное отличие, даруемое архиереям или за личные заслуги церкви или в честь городов, в которых они архиерействуют, – степень же власти они имеют одинаковую с архиереями епархиальными. В отличие от прочих архиереев носят белый клобук. В России сперва был один митрополит – в Киеве, потом – два: в Киеве и в Москве. В период патриаршества митрополитами были епископы Новгорода, Ростова, Казани, Рязани и Крутиц. После учреждения Синода митрополитами стали епископы Киева, Петербурга и Москвы.

ЦС Митропо́лїѧ

– (μητρόπολις) = главный, или важнейший город в какой-либо области, или стране (Прол. д. 23, 1; Нав. 14:15, 21:17; Есф. 9:19).

Сл Митоушати

= приплясывать. Трясут руками и митушают ногами. Прол. нояб. 16; митоушатисѧ - меняться, чередоваться.

ЦС Михе́й

= пророк, современник Ахаза и Езекии, 6-й из малых пророков, написал свящ. книгу из 7 глав: предсказал о рождении И. Христа в Вифлееме.

Мишна

– (евр. толкование) = сборник толкований закона Моисеева, приписываемых Гамалиилу, Симону, Иуде и др.

ЦС Младе́нечный

= который еще находится в младенчестве или к младенцу принадлежащий. Прол. нояб. 21. Ко младенечной деве глаголющу.

ЦС Младе́нствꙋю

= нахожусь в детском возрасте (н. вайи п. 7, 2. I. 14 к. 2п. 4, 1. Ав. 18п. 3, 3 ирм. гл. 3, 6, 3).

ЦС Младодѣ́ѧти и Младодѣ́йствоватисѧ

= принимать образ младенца, облекаться в плоть. Чин. погреб. младенец. Мис. мес. март 25.

ЦС Младоноси́ти-сѧ

= носить во чреве младенца, находиться в утробе матери. Мин. мес. февр. 13 и дек. 9.

ЦС Млеко̀

– (γάλα) = молоко; сок растений (Исх. 23:19). Господь запретил варить козленка в молоке матери его. Это запрещение «вероятно, направлено было против какого-нибудь языческого злоупотребления» (Биб. ист. Филарета), или здесь выражается простое чувство милосердия или сострадания к животным (ср. Лев. 22:28; Втор. 22:6); иногда слово млеко означает начатки христ. учения (1Кор. 3:2; Евр. 5:12).

Сл Млъвити

= производить шум, шуметь, беспокоиться, тревожиться (ϑορυβέομαι). (Мариинск. (глаголич.) четвероеванг. XI в. Ягича, стр. 134, 27, 245).

ЦС Мна́съ

= мина, монета в 100 драхм, что равняется нашим 21 руб. 50 коп. (3Мак. 1:4; 1Ездр. 2:69; Неем. 7:71, 72; Лук. 19:13, 16).

ЦС Мнѣ́нїе

– (ἀπόvoια) = самомнение, высокомерие, надмение; в др. месте переведено: высокоумие (п. 6 тр. 1), гордыня (п. 9 тр. 2); (δόχησiς), мечтание, призрак (в 1 нед. чет. на хвал. ст. 2); (δόξα), мнение, учение (во 2 н. чет.). (Невостр.).

ЦС Мни́ти

= думать, предполагать, представлять. Санскр. ман – знать (см. Матер. для ср. словаря, изд. Ак. н. т. 2).

ЦС Многоболѣ́зненный

– (πολυώδυνος) = многоскорбный, бедственный, тяжкий (сен. 18 п. 6 тр. 3, ав. 21 Вас. на Г. в. 2).

ЦС Многогла́сный

= состоящий из многих голосов, поющий различными голосами. Мин. мес. авг. 21 и дек. 15.

ЦС Многогро́бищный

= имеющий много гробов, или могил; многогробищное (место) (πολυάνδριον), кладбище, – так названа долина, где разбито на голову войско (Иер. 2:23, 19:2).

ЦС Многокре́стїе

= испещрение многими крестами, соединение многих крестов, т. е. искушений и бедствий.

ЦС Многокре́стное

= прежний фелонь архиерейский, по греч. полуставрий, тем был отличен от священнических, что имел на себе много крестов.

ЦС Многолѣтїе

= после каждой церковной службы приветствие от лика о многолетном здравии государя, синода и всех православных христиан, оканчивающееся словами: Господи! сохрани их на многая лета. Триод. лист. 100 на обор. Уст. 2.

ЦС Многомилосе́рдый и многоми́лостивый

= многоблагоутробный, весьма человеколюбивый. Иоиль. 2:13; Мин. мес. июн. 30.

ЦС Многоми́лостивье

= название полиелея, указывающее на то, что во время пения полиелейных стихов обильно возжигается елей и часто повторяются слова: «яко во век милость Его».

ЦС Многомꙋ́дренный, многомꙋ́дрый и многомꙋ́дростный

= одаренный мудростию. Кондак. февр. 12. Степ. кн. 1, 170. Мин. мес. июн. 22.

ЦС Многонача́лїе

= состояние государства, управляемого многими начальниками. Стих. на веч. Рожд. Христ.

ЦС Многоочи́тый

= имеющий много очей; это название придается в книгах церковных херувимам. (Иез. 1:18).

ЦС Многопѣ́тый

= достойный многих песней, прославляемый во многих песнях, часто воспеваемый. Ирм. гл. 4. песнь 9; Мин. мес. дек. 17.

ЦС Многопеча́ловенъ

= различными суетами мирскими одержимый, безмерным попечениям и безвременным заботам предавшийся. Прол. март. 7.

ЦС Многопи́ршественный и многопи́щный

= исполненный снедей; в забавах, в удовольствиях провождаемый. Иногда же многопищный означает тучного, дебелого. Прол. дек. 16; Мин. мес. окт. 8.

ЦС Многоплете́ный

- (см. Словарь, стр. 311) = (πολύπλοκος), многоразличный (И. 14, к. 2 п.); весьма извилистый (И. 22. М. п. 5 Б.) (Невостр.).

ЦС Многопогреба́тельное (мѣ́сто)

– (πολυάνδριον) = кладбище: так названа долина, где разбито на голову войско (Иез. 39:11, 15); падение многопогребательное (πολυανδρία) вм. собств. имени Гамона, что значит: полчища (Иез. 39:16) (Невостр.).

ЦС Многосле́зный

= исполненный горестей, или достойный оплакивания, сетования. (3Мак. 5:16 Мин. мес. июн. 25).

ЦС Многостꙋже́нїе

= безпрестанное нападение, или причинение беспокойства. И демонов многостужения свободися. Ефр. Сир. 333.

ЦС Многоꙋвѣ́тливый

- (πολυμαϑὴς) = многоученый (Прол. О. 12, 2). (Невостр.). Срав. Словарь, стр. 312.

ЦС Многохи́тривый и многохи́трый

= употребляющий разные образы лукавства и пронырства. Прол. июл. 30.

ЦС Многоче́стный

– (πολυτίμητος) = достойный великаго уважения; (πολύτιμος), драгоценный (И. 5 на Лит. ст. 3).

ЦС Мно́жество сла́вы

– (τὸ πλῆθoς τῆς δόξης. Πλῆθος – полнота, множество; число, большинство, народ; Δόξα, мнение, ожидание, суждение, слава, честь, учение, вера). Смысл Исх. 15:7: Господь поразил врагов Своею многою или неистощимою и неодолимою силой.

ЦС Мно́житисѧ

– (πληθύvειv) = делать полным, наполнять, умножать, увеличивать. В Быт 1 гл. умножаться.

ЦС Моа́въ

– (евр. от отца моего) = сын Лота от старшей дочери, – родоначальник моавитян (Быт. 19:37; Ис. 1:4; Иер. 25:21).

ЦС Моавитѧ́не

= племя, происходившее от Моава, сына Лотова (Быт. 19:37); жили на востоке Иордана и Мертвого моря. Подобно аммонитянам, они постоянно враждовали против израильтян. Давид покорил их (2Цар. 8:2), и они платили дань ему и его преемнику. После отделения 10 колен, они состояли под властию царей израильских. Столицею моавитян был Раввас-Моав.

ЦС Мога́ръ

= первый путешественник в землю Ханаанскую, живший, говорят, при Моисее, или раньше его. (Труды Киев. Д. Ак. 1876, март).

Ру Могила

= яма для погребения умерших; срав. санс. mahи = земля. Правильность вывода доказывают слова, как напр. mahилата = земляной червь и др. (А. С. Хомяков; сн. Матер. для словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 404).

Ру Могилевъ

= главный город могилевской губ. Этот город, равно как и Могилев на Днестре (подольской губ.), по преданию, назван так потому, что на месте его были «могилки» (кладбище) или курганы, в поразительно большом количестве сгруппировавшиеся около Могилева по берегу Днепра. Прямое значение этого рода придано сибирскому городу Кургану (А. Сергеев в Древ. и нов. Рос., 1876 г., т. II, стр. 350).

ЦС Могꙋ́тный

– (δυvάστης) = мощный, всемогущий (Сир. 46:8). В санскр. яз. магат = сильный, великий; что в слове могу таится соответствующее санскр. понятие быть сильным, видно из отрицательных – изнемогаю, немощь (См. Матер. для сравн. словаря, изд. Ак. н. т. II; ср. Гильфердинг: «О сродстве»…).

Ру Мож(ь)ный

= 1) мощный; 2) возможный, уповательный; польс. mozny. (Сказан. кн. Курбского XVI в., издан. Устрялова).

ЦС Мождеве́льникъ и можжеве́льникъ

= известное растение, кустарником растущее, называемое по славян. смерчие. Прол. июн. 26. По свидетельству Иеронима, из сего дерева сделаны были двери храма Соломонова, хотя в нашей Библии и стоит из певга (3Цар. 6:32). Этимология слова: можеельник, т.е. растущий между ельником. (Фил. Раз. Я. Ирота, т. II).

ЦС Моисе́й

– (египет. мо – вода и исис, сохраненный, взятый = взятый из воды) = Моисей сын Амрама, сына Каафа, сына Левия, сына патриарха Иакова (Исх. 2:1, 6:16-20), вождь и законодатель еврейского народа, пророк и первый священный писатель. Родился в Египте за 1600 г. до Р. Хр., жил 120 л. Относительно смерти Моисея существует несколько объяснений (Вт. 34 гл.). Одни говорят, что Моисей не умер, а живым был взят на небо, подобно Еноху и Илии; но это не верно, так как в самом писании сказано, что он умер (Числ. 24:13; Втор. 34:5), как и брат его Аарон. Другие говорят, что он умер, но тотчас воскрес, почему и неизвестно место его погребения (Втор. 34:6). Иные говорят, что он воскрес во время Преображения Господня, или во время смерти Христа (Мф. 27:32). Некоторые говорят, что Моисей незадолго до своей смерти вместе с первосвященником Елеазаром и Иисусом Навином пошли на одну гору; здесь Моисей обнял Елеазара и стал прощаться с Иисусом Навином и вдруг скрылся в облаке. В Втор. 34:5 сказано, что Моисей скончался: «словомъ Господнимъ», или точнее «чрез уста Господа». Некоторые объясняют это выражение так: Господь взял душу Моисея через поцелуй; но правильнее следует толковать: Моисей умер по воле Божией. Одни говорят, что Моисей сам себя похоронил, другие – Иисус Навин; третьи – ангелы; но лучше думать: Иисус Навин и Елеазар, почему в славянской Библии сказано: «погребо́ша» (ἕθαψαv, Втор. 34:6). Тело Моисея было скрыто для того, чтобы евреи не стали его обоготворять. У ап. Иуды рассказывается, что диавол хотел открыть место погребения Моисея, но архангел Михаил – покровитель еврейского народа – воспрепятствовал этому (9 ст.).

Мокашь или Мокошь

– у древних славян было женским божеством. В словаре Даля находим выражение: «мокшить» – просить, канючить. В XVI в. еще жили представления об этом существе; «в худых сельских номоканунцах» помещались эти вопросы» – «не ходила еще к мокоше?» (Барсов, Слово о полку Игореве, т. I, стр. 360). В этом же веке встречаем прозвища «макоши, макуши». По свидетельству известного знатока олонецкого края, Е.В. Барсова (Слово о полку Игореве I, 360) до сих пор Мокуша имеет отношение к овцеводству: «овца, как не стригут шерсть, – то иногда и вытрет», и говорят: Мокуша остригла овец. Если Мокошь находится в какоц-либо связи с названием финнов и мордвы – мокша, – черемиским – «мокш, мокс» – печень (Веске: «Славяно-финские культурные отношения по данным языка», Казань, 1890 г., стр. 23), то, быть моет, Мокошь и финского происхождения.

ЦС Мо́кша

= имя идолу, которого боготворили в России, особенно в Киеве, до крещения св. князя Владимира. Прол. июл. 15. См. Мокашь. В санскр. яз. мокша = смерть. Не был ли мокша богом смерти? (Матер. для ср. словаря, изд. А. н., т. II).

ЦС Молва́

– (θόπυβος) = тревога, шум, мятеж (3Ездр. 12:2; Мф. 26:5; Марк. 5:38); суета, смятение (И. 31 Е. п. 4, 2); (τάραχoς), то же (Деян. 12:18, 19:23).

ЦС Мо́лвити, млъвити