Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Ру Зъ

= из, от (Безсон., ч. I, стр. 2). Часто зъ пишется вместо съ. Како есть треба обходиться зъ ними въ посольствахъ (Безсон., ч. I, стр. 11).

ЦС Заамво́ннаѧ моли́тва

= молитва которую священник, отслужив литургию, читает посреди церкви, подражая Христу Господу, при вознесении Своем на небо благословившему учеников. Начало молитвы так: Благословляяй благословящiя тя, Господи и проч.

Ру Забойная ладья

= род лодки, употреблявшейся норманнами. Название, по всей вероятности, этот род лодки получил от того, что к днищу, выдолбленному из дерева, прилаживались дощатые бока.

Ру Забрало, забороло

= 1) так назывались сначала деревянные, а потом каменные, разделенные открытыми промежутками, зубцевидные ограждения на вершине городских стен, - а потому в древних славяно-русских переводах слово забрало соответствует греческому ἔπαλξις, что буквально значит: «зубцы на укреплениях», так в книге Пророков: положю ꙁабрала твоѧ – τὰς ἐπάλξεις (Ис. 54:12) (сравн. повесите главу «на ꙁабралѣ стѣны вашеѧ» - ἐπὶ ἐπάλξεως τοῦ τείχους (Иуд. 14:1). В повести Флавия: ревнители же съсбочивше съ ꙁабралъ бѣжаша – τῶν ἐπάλξεων – (л. 154); 2) эти зубцевидные укрепления составляли одну из существенных частей крепости, а потому словом ꙁабрало переводилось и греческое τεῖχος – стена; так напр. в повести Флавия: а иже на ꙁабралѣхъ стоѧще творѧхоусѧ бїющесѧ - οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τεῖχους (л. 155) и даже πῦργος - башня: стѣноу высокоу съ дрѣвеными ꙁабралы - ξυλίνους πύργους (Зап. Имп. Ак. Н. т. XXXIV, кн. 2, стр. 135) (Е. Барсов, т. III); (αγκύρα), якорь (И. 29 п. 9, 6) (προπύργιον), передовая крепость, фортпост (Ав. 16, 2). (Невостр.). Решетка у шлема, закрывающая лицо, наличник.

ЦС Завѣ́са

- (καταπέτασμα) = распростертое, развешенное; покрышка, занавес. (Исх. 40:3). В ветхозаветном храме завеса была при входе во святая святых, устроена из четырех цветов, и каждая нить скручена из 72 прядей. (Алекс.). В новозаветной церкви сим именем называется занавес, повешенный внутри алтаря при царских вратах таким образом, что он закрывает внутренность алтаря, которая без того могла бы быть видима из храма сквозь решетчатые царские врата. Отверстие завесы означает откровение тайны спасения нашего и отверстие царства небесного чрез воплощение Сына Божия; а затворение означает наше греховное состояние, лишающее нас наследия царства небесного.

ЦС Завѣ́тъ

- (см. Словарь, стр. 190) – Ветхий завет есть древний союз Бога с человеками. Он состоял в том, то Бог обещал людям Спасителя мира и требовал от них веры в грядущего Спасителя мира. Новый завет есть новый союз Бога с человеками. Он состоял в том, что Бог действительно даровал людям обещанного Спасителя мира, Иисуса Христа, и требует от человека истинной веры в Него, пришедшего на землю для спасения людей, как в Сына Божия, истинного Бога нашего.

ЦС Завѣ́тъ

- (διαϑήκη от διατιϑέναι, располагать, приводить в известное состояние или положение) = расположение, распределение. На библейском языке и у древних писателей διαϑήκη – завет значит: 1) предсмертное завещание, законное завещание (Евр. 9:16-17 ср. Галл. 3:5); 2) союз, договор, условие (в таком значении это слово в Библии весьма часто встречается); 3) торжественное ненарушимое обетование (Быт. 9:9, 11; Лев. 26:42; Лк. 1:72; Галл. 3:17); 4) заповеди, повеления, 10 заповедей (Исх. 29:5; 24:7; Вт. 4:13; Деян. 7:8; Рим. 9:4). Св. Исидор Пелусиот говорит: «договор, т. е. обетование божественное писание называет «ꙁавѣ́томъ» (διαϑήκη) по причине его твердости и ненарушимости, потому что договоры (συνϑῆκαι) часто нарушаются, а законные завещания - никогда» (Epist. 196). Особенное значение имеет «завет», когда Сам Бог вступает в завет с человеком, напр. с Ноем (Быт. 9:9-17), с Авраамом (Быт. 15:1-21), с израильтянами при Моисее (Исх. 24:4 и дал.) и т. д. (Лебед.).

ЦС Завечерѧ́вшїйсѧ

= который запоздал, которого ночь застигла. Прол. ноябр. 14. Его же изъ корабля вчера завечерявшагося воспрiялъ еси.

ЦС Завѣща́нїе

- (διάγγελμα) = возвещение, объявление, определение; (διατάξις), завещание (пр. Д. 13, 1 к.).

ЦС Завѣща́ю

- (παραγγέλλω) = советую, убеждаю (1 Кор. 7:10); (ἐπιτάσσω), предписываю, повелеваю (Быт. 49:33); (συντάσσσ), тоже (Исх. 16:6); (συντίϑεμαι 1 Мак. 15:27); (διατίϑεμαι Нав. 7:11. 4 Цар. 17:38); завещати завет (διατίϑεσϑαι διαϑήκην и просто διατίϑεσϑαι), заключать союз (Нав. 9:6, 7. 4 Цар. 18:3. 2 Пар. 29:10. 1 Мак. 1:11); (διατάττομαι), делаю распоряжение при смерти (Невостр.).

ЦС За́висть

= 1) зависть; 2) ревность, усердие, ярость. Зависть прiиметъ люди не наказанныя (пс. 26-й) – ревность (о народе Божием) покарает людей, несклонных вразумляться действиями попечения о них Божия.

Ру Заводца

= 1) лицо, которое продало кому-нибудь или заложило своем имение; 2) также, когда обвиняемый в похищении какой-нибудь вещи указывал на лицо, от которого он получил ее, то лицо это в Статуте литовском называется заводцею (Словарь древ. акт. яз. ю.-з. России, Горбачевского, стр. 394).

Ру Завоеводчики

= древнерусские военные чиновники. Название свое они получили от того, что ездили не перед воеводой, как напр., есаулы, а за воеводой. Завоеводчиков можно сравнить с теперешними генерал-адъютантами. Число их было неопределенное; некоторые воеводы имели завоеводчиков человек по двадцати и более. В эту должность выбирались лица исключительно из знатных фамилий. К числу обязанностей завоеводчиков принадлежали охранение государева знамени (Успенский, «Опыт повествов. о древн. русск.», 1818 г., ч. I, стр. 364).

Ру Завозня

= транспортное судно. «Конатъ тянути и всякимъ струговымъ ходомъ и въ завознѣ ѣздити» (Акт. Юрид., 1642 г.).

ЦС Заво́й

= род истязательного, пыточного орудия, служившего для стягивания, сокрушения телесных членов. Пролог. Янв. 22.

ЦС Заво́ра

- (μόχλος) = запор, засов, задвижка (1 Мак. 9:50. Сир. 28:29. 49. 15. Суд. 16:3); (греч), стенобитное орудие (Д. 18. 6, 7). (Невостр.).

Ру Завстегненье

= прекращение, приостановление. «И немаемъ никому таковыхъ закладовъ отпускати, а то для завстегненiя своевольства и злости людское и для захованья покою посполитого». Стат. Лит. Розд. I, арт. 25. (Словарь древн. акт. яз. ю.-з. России, Горбачевского, стр. 394).

ЦС Завтро́къ

= завтрак, слово до ныне живое, означающее ранний прием пищи. В летописях не раз встречаем упоминание о завтраке: Владимир, приглашая к себе Итлареву чадь, говорил: заутрокавше у Ротибора, приедите ко мне (Лавр. стр. 220). И рече Святополк (Васильку): заутрокай, брате! и обещался Василко заутрокати (ib. 250); и стоя Глеб до заутрока и воротися опять (ib. 303).

ЦС Завꙋлѡ́нѧ страна̀

= земля Завулона. Завулон (евр. жилище) 6-й сын Иакова от Лии. Происшедшее от него колено, вместе с коленом Невфалимовым получило в наследие северо-восточную часть обетованной земли – выше истока Иордана из Галилейского озера; оттого жители этого колена более других евреев входили в сношения с сирийскими и финикийскими язычниками. Поэтому-то страна эта наряду с землей Невфалима и выставлена пр. Исаиею в 9:1, как представительница Галилеи языков.

Ру Завыть

= все то, что находится за вытью, т. е. за селом, за деревнею, и потому имя завыти не редко носят ближайшие к поселкам рощи, луга, долины. Близ деревни Перекола (под Рязанью), между реками: «Вожи и Быстрицы», есть известная завыть: она вся покрыта могилами убиенных под начальством вел. кн. Дмитрия Донского на сражении с татарами 11 августа, 1378 года, при реке Воже.

Ру Заговены

= последний день мясоеда. Того же лѣта предъ Филиповыми заговѣны прiѣде Владыка Сергiй. Псков. л. 161, 1484 г.

Ру Заговети

= начал поститься. Раздрѣшиша царю Раклiю въ вторый день заговѣти патриархъ съборомъ. (Дюв.).

Ру Заговорщикъ

= член артели приставов, состоящих в круговой поруке, которая скреплялась у дьяка занесением в книгу (Судные грам.).

Ру Загон

= отправление военного отряда для добытия продовольствия или на поиск неприятеля. (Карнов.).

Ру Загонные книги

- находились на станциях, где целовальник вел их и записывал взятые прогоны; о таких книгах упоминается в платежной записи 1586 г. дек. 26 (А. Юрид. № 214). Книги загонные представлялись на ревизию в Москву, напр. 1614 г. июля 20 (А. Эксп. III, № 40).

Ру Задворные люди

= дворовый человек, живший за господским домом в особой избе; чернорабочий. (Карнов.).

ЦС За́днїй

- (ὀπίσϑιος) = назади находящийся; задняя (τα ὀπίσϑια), зад (5 нед. чет. к. 2 п. 5, 1. 3 Цар. 7:25). В Исх. 33:23 Господь обещается показать Моисею задний отблеск прохождения воплощенного Сына Божия или некоторое очертание будущего, воплощенного Мессию. (В. Лебед.).

ЦС Задосто́йникъ

- В праздники Пасхи, во все двунадесятые, 1-го января, в субботу Лазареву, в великий четверг и в великую субботу уставом положено петь на литургии вместо «Достойно есть, яко воистину» ирмос 9-й песни канона, положенного в те праздники, - каковые ирмосы называются задостойниками.

Ру Задушный человекъ

= раб, освобожденный господином для спасения души. (Истор. Карам. 1 пр. 506). В церковных уставах св. Владимира и Всеволода к церковным людям причисляются между прочим: «пономарь, вдовица, калика, сторонник, задушный человек» (Ист. рус. ц. II, прим. 445, 467).

ЦС Заи́мствованїе

= занимание в долг. Мною заимстование древнее да дастся преисполнено – чрез меня этот изначальный долг да воздастся с преизбытком. Кан. Благов. пес. 6, троп. 2.

ЦС Заи́мствꙋю и заимꙋ́ю

- (δανείζομαι) = заимствую, беру (в ср. 4 н. чет. п. 4 Бог; акаф. Б-це на Госп. в. ст. 3).

ЦС Закабали́ти

= поработить свободного человека, закрепить в рабы, вольного человека сделать крепостным. Чин испов. 25 на обор.

Ру Закамара, закомара

= архитектурный термин от греч. καμάρα = свод, след. часть засводная или надсводная. Ее форма сохранена даже в одном из знаков правописания, употребляемого в церковных книгах и называемого также каморою. Это полуциркульная, сводоподобная выпускная часть, служившая украшением зданий и особенно употребительная в нашем зодчестве в XVI и XVII столетиях. Можно даже сказать, что, вместе с шатром и бочкою, также весьма употребительными формами в церковном и гражданском зодчестве тех же веков, она характеризует тип зодчества собственно русского. В деревянном зодчестве она именовалась бочкою, потому что имела подобие бочки, в виде которой нередко сводились на деревянных хоромах кровли. На квадратных зданиях, каковы были все отдельные хоромины, клети, избы, и особенно над площадками крылец, такие бочки располагались крестообразно, так что их обрезы или, так сказать, днища выходили на все четыре стороны в виде фронтонов. В таких случаях вершина полукруга сводилась в стрелку с тою целью, чтобы устроить на кровле гребень, способствовавший свободному стоку дождевой воды. Наружные выпускные части подобных бочек (фронтон здания) и составляют так называемую закамару в каменном зодчестве. Некоторые археологи называют закамару теремком и подкомарою, но в старых актах нам ни разу не встретилось этих слов с значением закамары. (См. Труды моск. арх. общ. 1865 г., т. I, вып. 1-й).

ЦС Зака́щикъ

= так назывался священник, назначенный следить за церковным благочинием, нынешний благочинный. Регл. дух. л. 22 на обор.

Ру Закладъ

= 1) сумма обеспечения, залог; 2) пошлина, шедшая послуху (свидетелю) с проигравшей стороны; 3) штраф (Судные грам.).

Ру Закладень, закладчикъ

= лицо, отдающее себя в кабалу (Новг. 1456 г. и Псков. 1397 г. судн. грам.).

Ру Закладываться

- Это слово в древности имело значение: закрываться, защищаться, сохраняя первоначальный смысл слова «закладывать» - класть за, откуда – закрывать. В Ипатьевской летописи разбираемый глагол несколько раз употреблен в значении заслониться: заложиться ночью, лесом, рекою. «Заложиться за кого-нибудь» значило, как объясняет Даль, предаться на защиту (Толк. Словарь, т. I, с. 602). – «Тяжелые подати… заставляли промышленных людей уклоняться от непосредственной зависимости от государства… и входить в зависимость к частным людям, которые могли дать им защиту; это называлось закладываться за кого-нибудь» (Соловьев, т. 13, кн. III, с. 656).

ЦС Закла́ти

- (σφάζειν или σφάττειν) = закалывать (Лев. 22:28). Закон Моисеев запрещает закалать в один день мать и порождение ее. Это постановление имеет в виду внушить сострадание к животным.

ЦС Заклина́нїе

= молитвенное обращение к Богу во время совершения таинства крещения, да отступит дьявол и все слуги его от приступающего ко крещению, и в других последованиях, напр., на нивах или винограде и пр. (Нов. Скриж. стр. 529).

ЦС Заклина́тель

= особая должность в первенствующей церкви, установленная для заклинания злых духов и изгнания их из людей. В эпоху изобилия даров Св. Духа таким даром обладали многие из христиан. См. выше екзорцисты.

Ру Заколъ

- (польс. zakol) = место на реке, отгороженное вокруг кольями для ловли рыбы (Словарь древн. акт. яз. ю.-з. России, Горбачевского, стр. 392).

ЦС Зако́нъ

- (см. Словарь, стр. 193). Закономъ умершихъ еже в гробѣ положенiе всѣхъ прiемлетъ жизнь = по закону смертных подвергается положению во гробе Жизнь всех (кан. вел. суб. п. 7, тр. 3).

ЦС Зако́нъ

- (νόμος) = 1) вообще узаконение, постановление (Исх. 12:49. Чис. 15:15. Вт. 1:10. 9:53. 10:6. 9:11, 62, 13), 2) священное писание; в частности, а) закон Моисеев (Неем. 2:18. 13:3. Мф. 5:17. 18:7, 12. Лк. 10:20. Деян. 6:13. 7:53), особенно в противоположении пророкам (Мф. 11:3. Лк. 16:16. Деян. 13:15. 24:14. Рим. 3:21), б) все ветхозаветное писание, как пространное изложение закона Моисеева (1 Мак. 1:56. Ин. 7:49. 10:34. 12:34. 15:25. Рим. 2:12-14. 10:4. Кор. 14:21. С. 5 п. 7, 6), особенно в противоположности вере (Рим. 6:14-16. Галл. 2:16. 3:24) или благодати (Рим. 6:14, 15. Галл. 2:21); в) исполнение закона Моисеева или всего ветхозаветного писания (Деян. 13:38. Рим. 3:21. Галл. 3:11. 5:4. Фил. 3:9); г) подзаконное состояние или времена ветхозаветные (О. 14 п. 3, 6); д) известное толкование закона или известный образ жизни по разумению закона, секта (Фил. 3:5); е) учение, и именно христианское (в этом смысле употребляется слово закон потому, что апостолы тем удобнее думали привлечь к вере христианской иудеев, привыкших к сему слову) (Галл. 2:19. 5:23. Иак. 4:11), которое определеннее называется именем закона Христова (Галл. 6:2), - духа жизни о Христе Иисусе (Рим. 8:2), - живота, иже во Христе, - веры (3:27), - правды (9:31), - добра, законом свободным (Иак. 1:12); ж) сила, власть, или владычество, господство, свойственное закону (Рим. 7:21. 23:25). Сущии в законе (Рим. 3:19) или от закона (1:14) – подзаконные, подчиненные закону Моисееву; закон мужской, - закон замужества (Рим. 7:2). Закон – заповеди плотские – обрядовый закон ветхого завета (Евр. 7:16). (Невостр.).

ЦС Законоположи́ти

- (см. Словарь, стран. 139). Законоположитъ согрѣшающимъ на пути (νομοϑετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὀδῷ) (Пс. 24:8). Яснее перевел это Симмах: укажет согрешающим путь. Так и евр. Водясь благостию, не вдруг наказывает согрешающих, но указывает им правый путь и обучает их закону покаяния (Феодорит; сн. Замечан. на текст псалт. по перев. 70 прот. М. Боголюбск.).

ЦС Законопра́вильникъ

- греч. νομοκανών = книга, в коей собраны правила апостольские и святых отцов с дополнением из гражданского греческого кодекса. Сочинитель ее Иоанн Схоластик, патриарх Цареградский в 564 году, а толкование Законоправильника приписывают монаху Иоанну Зонаре (в 1118 году), Феодору Валсамону, патриарху Антиохийскому (в 1180), и иеромонаху Матфею Властарю (в 1333 году). См. Треб. при конце.

Ру Закориться

= непокориться, ослушаться, заупрямиться. «А и тутъ ея десять сыновей закорилися» (Др. Рус. Ст. 356).

Ру Закрутъ, заломъ, завитокъ

= обряд, состоящий в закручивании колосьев «колдунами» с целью причинить зло хозяину их. Закрыт завивается тайно из жажды мщения и сопровождается заклятием на гибель плодородия; он совершается так: злобный колдун берет на корню пучек колосьев, и, загибак к низу, перевязывает их суровою ниткой, или заламывает колосья и крутит (свивает) на запад – сторону, с которой соединяется понятие смерти, нечистой силы и бесплодия; в узле залома находят иногда распаренные зерна и могильную землю: и то, и другое – символы омертвения. В старинных требниках встречаются молитвы, которые следовало читать над таким очарованным местом: после установленного молитвословия, священник выдергивал закрут церковным крестом и тем отстранял его зловредное влияние. Теперь для снятия закрута приглашают знахаря, который вырубает осиновый кол, расщепливает его надвое и этим орудием выдергивает зачарованные колосья: затем закрут сожигается благовещенскою свечею, а на том месте, где он стоял, знахарь вбивает в землю осиновый кол, что (по мнению поселян) причиняет колдуну нестерпимые муки (Сахар., I, 53; Иллюстр. 1845, 538; Обл. сл. 60. 95; Москва, 1844, XII, ст. Якушк., 35-36).

Ру Закуп

= заложник, полусвободный работник, который состоял во временной зависимости от господина, не теряя впрочем личной свободы; его деятельность закуплена по условию за известную плату, на определенное время, до заслуги этой платы трудом. Такие закупы легко могли обращаться в обельных холопов, когда не в состоянии были исполнить заключенных условий (Рус. Пр. ст. 21).

Ру Закупъ или закупень

- (см. Словарь, стр. 193) – Ролейный закуп (от слова роля или ролья – пашня) – наемный работник на чужой земле (Русская правда).

ЦС Закхе́й

= начальник мытарей в городе Иерихоне во времена Иисуса Христа, удостоившийся принять Господа в дом свой и, по искреннем раскаянии во грехах своих, причисленный к лику апостолов.

ЦС Замате(о)рѣ́лый

= отверделый, ожесточенный; заматерѣлая издревлѣ въ сердцѣ их вражда – укоренившаяся издавна в сердце их вражда (1 Мак. 4:1); заматерѣвшiе въ днехъ – (греч) т. е. очень престарелые летами (Быт. 28:11).

ЦС За́мврїй

= царь израильский, истребивший дом Илы. Замврий царствовал всего семь дней и, при нападении Аврия, сжег себя вместе с дворцом.

Ру Замолотъ

= время молотьбы. «Се порядились на старое свое посѣденье, на устье, по замолотъ «Акт. юрид. 1586 года).

Ру Замотчати

= быть в затруднении. «Тѣми нашими денежными доходы своею оплошнкою замотчалъ» (Акт. истор. 1607 г.).

ЦС Занѐ и зане́же

= потому что (Пс. 10:3 и 101:10. Мф. 11:20). Зане якоже мужъ сила его – по человеку и сила его (Суд. 8:21). Занеже убо и они тогожде не страдаху, ублажаху – так как они не страдали, то те, только слыша голос их, хотя и не видя их самих, ублажали их. (Пром. 18:1).

ЦС Заноа́хъ

- (Нав. 15:34) = город Иудеи; в этом городе жили иудеи, по возвращении из плена вавилонского. Жители Заноаха чинили стены Иерусалима (Неем. 3:13; 11:30).

Ру Заноска

= цепочка, на которой женщины носят тельник. «Трои заноскы золоты» (Собр. госуд. гр. и догов. ч. I, стр. 303).

ЦС Зань

= за него. Вообще окончание нь соединяемое с предлогами, значит его, напр. нань – на него и т. п.

ЦС За́падъ

- (см. Словарь, стр. 194) = страна противоположная востоку; с ней связывали идею смерти иада, печального царства вечной тьмы. Где умирало солнце, туда – казалось древнему человеку – удалялись и все усопшие предки, там ожидает судьба и его по смерти. В поучительном слове Кирилла туровского читаем: «и потомъ сведетъ ю (душу умершего) въ пропасть, идѣже затворены суть душа (и) грѣшныхъ отъ вѣка, показаетъ ей мѣста, идѣже имъ мучитися, понеже мука далече мiра есть на западѣ» (Памятн. XII в., 97). По сказанию Иосифа волоцкого о ереси жидовствующих, новгородский архиепископ Геннадий приказал посадить уличенных еретиков на коней – лицом к лошадинным хвостам, «яко да зрятъ на западъ въ уготованный имъ огнь» (Др. Рос. Библ., XIV, 134). На западѣхъ естества = при закате (т. е. погибели) нашего естества (Воск. служб. Окт., гл. 7, стих. на мал. вечер.).

ЦС За́падъ

- (δυσμὴ, чаще δυσμαί) = захождение, запад. В Чис. 22:1 «на ꙁапады», по еврейски «araboth» от «araba», ложбина, долина, в русской Библии: «на равнинах».

ЦС За́падныѧ две́ри

= наружные, в небольших храмах часто единственные, противоположные той стороне, где алтарь.

ЦС Запа́сные да́ры

= Св. Тайны тела и крови Христовой, освященные на литургии и хранимые в церкви для преподаяния больным в случае часа смертного, в напутствование к вечности. Каким же образом и когда приготовляются запасные дары, о том см. в конце Служебника подробнее наставление.

ЦС Запѣ́въ

= краткий стих, который поется пред стихирами на стиховне или хвалитных, наприм. Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ. См. в Требн. о освящении храма.

ЦС Запе́ншїй

= обольститель (Кан. Андрея критского), собственно причастие от гл. запина́ти (см. Словарь, стр. 194).

ЦС Запина́нїе

= неприятельское действие, когда один другому ноги подставляет: возвеличи на мя запинание (Пс. 40:104 препятствие.

ЦС Запина́тель

- (πτεργιστὴς) = тот, кто подшибает другого ногою; искуситель, соблазнитель, обольститель (во вторн. 3 н. чет. 1 трип. п. 9 тр. 1 в. ср. 1 трип. 9 тр. 2).

ЦС Запина́ю

- (ὑποσκελίζω) = подшибаю, опрокидываю. Запинаяй = препятствующий успеху дела (1 Кор. 3:19).

Ру Запись

= всякого рода домашний акт, напр. контракт о найме земли, работника, о займе (Судные грам.).

Ру Заплахи

= полевые станы, имеющие цель оборонительную: они были подобны римским лагерям (castra), окружались широким рвом, бревенчатым забором (тыном) с бойницами для бросания стрел, или срубами дерев, засеками (См. 1853 г., стр. 9).

Ру Заповѣдь

- (см. Словарь, стр. 195) = 1) объявление о чем-либо на торгу; 2) объявление на торгу о пропаже вещи, влекущее наложение запрещения на последнюю; 3) пеня за нарушение запрещения; 4) законная неустойка (Судн. грам.).

ЦС Заповѣ́даю

- (ἐντέλλομαι) = распоряжаюсь, увещеваю, убеждаю, предписываю, приказываю, утверждаю (Пс. 132:3. Мф. 4:6).

ЦС Запо́йство

= неумеренное употребление вина и других подобных напитков. Потребн. Филар. 182. Прол. июн. 15.

Ру Запонъ (уменьшен. запонецъ)

= кожаный, или другой какой, передник, употребляемый рабочими людьми, как напр. кузнецами и проч., для сбережения находящейся под ним одежды. Происходит от глагола запинаю, так как запинает или препятствует нижнему платью, мараться от сажи, пыли и проч. (Изв. Рос. Ак. 1818 г., кн. 6, стр. 47).

Ру Запона и запон

= 1) полотно: посланный греками к великому князю Владимиру (986 года) философ «показа ему запону, на нейже написано судище Господне»; 2) завеса, занавес: «скроенъ запанъ въ камкѣ индѣйской полосатой, пошло 11 аршинъ; на подкладку 12 арш. дороговъ зеленыхъ, - сѣнникъ постельный (для новобрачных) оболочи внутри запонами шидяными» (Савваитов).

Ру Запоны

= украшения фигурные, бляхи золотые с каменьями (Выходы государей, царей и великих князей, стр. 27 по указателю).

Ру Запонь

= поставленная поперек реки заграда, для остановки плывущего по ней леса, или для предохранения плотины от напора льда (Изв. Рос. Ак. 1818 г. кн. 6, стр. 47).

Ру Запоручить

= обручить, сосватать. «Душа Дмитревна запоручена за того царя Загорскаго» (Др. Рус. Ст. 131).

ЦС Запрети́ти

= возбранить. Запрети звѣремъ тростнымъ, сонмъ юнецъ въ юницахъ людскихъ, еже затворити искушенная сребромъ – укроти зверя, живущего в тростнике (Египте), стадо волов с тельцами народов (Сирию), чтобы они поверглись пред Тобою с слитками сребра (Пс. 67:31. Мол. Киев. изд. стр. 22). Запрети духу – воскорбел духом.

ЦС Запреща́ю

- (ἀπειλέω) = угрожаю (Прол. Ав. 26, 1 ср.); запрещенъ непослушные ради вины – находясь по запрещением (епитимиею) за отвержение послушания (Прол. О. 15, 2 н.); (κωλύω), препятствую (Пр. Н. л. 178 г.).

ЦС Запреще́нїе

- (ἐπιτιμία, τὸ ἐπιτιμιον) = епитимия; наказание, штраф (Прем. 3:10. 2 Кор. 2:6, гл. 4 на Г-ди воз. стих.) (Невостр.).

ЦС Запреще́нный

- (ἀπειλούμενος) = грозно возвещенный, угрожающий (во вторн. 2 нед. четыред. по 2-й п. тр.).

Ру Запрягальникъ

= так называется у простого народа пр. Иеремия. Св. прор. Иеремии дается проименование запрягальника или яремника, потому что он, по свидетельству св. писания, наложил на себя ярмо в прообразование рабства, угрожавшего Вавилону: эта пророческая аллегория, по внешнему сходству, применена народом к запряганию волов и лошадей для пахания земли (См. кн. Рус. в пословицах Снегир., т. IV).

Ру Запястье или зарукавье

= 1) вообще рукавная обшивка; 2) в частности украшения на оконечностях рукавов у нарядных одежд. Эти запястья низались по атласу или бархату жемчугом и украшались запанами и драгоценными камнями; иногда они пришивались к рукавам, а иногда пристегивались к ним крючками; браслеты (Савваит.).

ЦС Запѧ́ти

= запятнать. «Ими же блудникомъ улови очи, тѣма и прослезися, пленицы, ими же запя многи грѣхами»… (Слово св. Иоан. Злат. дек. 20).

ЦС Запѧ́тисѧ

= поскользнуться. «Всѣмъ же пловцемъ тщащымся о направленiи вѣтрилъ, запинся и впаде въ пучину морскую». (Прол. дек. 6. «Чудо св. Николая»).

Ру Заразити

= сильно ударить, поразить. «Единъ дьякъ зараженъ бысть отъ грома» (Новг. лет. 1116 года).

Ру Зарайскъ

= город рязанской губернии, получивший свое имя по следующему обстоятельству: на Воронеже был умерщвлен Батыем (в XIII столетии) один из рязанских князей, Феодор, посланный к Батыю своим отцом Юрием; жена Феодора, княгиня Евпраксия жила в это время у «Николы Корсунского» (где ныне Зарайск); услыхав о смерти мужа и страшась Батыя, она вместе с сыном своим бросилась из окна терема и убилась («заразилась») до смерти. Город, возникший при монастыре Николы Корсунского, в память этого события, получил название Зарайска (А. Сергеев, в Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 353).

ЦС Зара́нїе

= ранняя пора, рассвет. Как в славяно-русских переводах, так и в наших летописях зарание, по своему образованию и значению, соответствует слову: заутрие.

Ру Зарокъ

= назначенное время, определенный срок (Судные грамоты); определение, закон (по греч. ὁ ὀρισμὸς) (Библия XVI в., кн. пр. Дан. 6:8; 12:15; сн. Опис. слав. рукоп. Москов. Синод. библ. Отд. I. Св. пис. А. Горского и К. Невоструева, Москва 1855 года, стр. 109).

Ру Зарутъ

- (польс.) = возражение, противоречие. Словарь древн. акт. яз. юго-зап. России, Горбачевского, стр. 393.

Ру Засѣчная стража

= так назывались люди, назначаемые для охранения засек и заповедных лесов, набираемые из соседних с ними деревень (Материалы к истории инженерного искусства в России, А. Савельева, Спб. 1853 г., стр. 22).

Ру Засапожник

= нож с кривым клинком, носимый за правым голенищем, черен коего скрыт напущенными шароварами. Это – нож охотничий и дорожный, а в старину был и нож ратный. Ножи подразделялись на поясные, подсайдачные и засапожные (Даль).

ЦС За́сѣка

= ограждение какого-нибудь места или дороги срубленным лесом, и самое-то место, где сделана засека.

Ру Засельщина и зашельщина

= живущий за селом, хуторянин, дикарь, невежда (употр. бранно). «Деревенщина ты засельщина» (Др. Рус. Ст. 62, 66).

Ру Засидки

- Темные осенние вечера установили между рабочим населением один весьма своеобразный обычай – празднование так называемых «засидок», т. е. начала работ при вечернем освещении. Начало «засидок» совпадает с последними числами августа или первыми сентября (Русск. Инв. 1866, № 232). У немцев lichtbraten (Филолог. разыск. Я. Грота, изд. 4, стр. 409).

Ру Застить

= темнить; срав. санскр. аст – затемнять (Матер. для словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 397).

ЦС Застꙋпа́ти

- В древнейших славянских переводах глагол этот отвечает греческим: ἀντέχεσϑαι – крепко держаться за что; так в Пандектах Антиоха XI в. ꙁастоупаѭща вѣрное слово оучениꙗ; συναντιλαμβάνεσϑαι, помогать, оказывать содействие; так в Карпин. апостоле XIII-XIV в. ꙁастѫпаетъ немощь нашѧ – полагать преграду; преграждать, запираться (1 Мак. 10:75); заступаться, защищать (1 Сол. 5:14). Заступи отъ житейскихъ страстей прилога – защити от приражения житейских страстей. Мол. Киев. изд. стр. 97.

ЦС Застꙋпле́нїе

- Псалом 21 имеет надписание: о заступлении утреннем. Не совсем ясное выражение этого надписания все толковники (бл. Феодорит, св. Афанасий александрийский, св. Василий Великий, бл. Иероним и др.) согласно понимают как указание на главный предмет содержания настоящего псалма. Под заступлением они разумеют пришествие в мир Спасителя нас ради человек и нашего ради спасения, и называют так Его пришествие потому, что Он действительно заступил наше место: за грехи наши, по требованию правосудия, мы подлежали проклятью и смерти, но Спаситель наш Иисус Христс заступился за нас пред Божественным правосудием, и стал нашим ходатаем (1 Ин. 2:1) и для удовлетворения правды Божией принял на Себя ответственность за наши грехи и, пострадав за них, освободил нас от тяготевшего над нами проклятия. Названо же это спасительное для нас пришествие Его заступлением утренним потому, что оно в некотором смысле подобно было утреннему восходу солнца: как утренний восход солнца освещает вселенную, так и пришествие в мир Иисуса Христа озарило вселенную светом истинного боговедения. Подобное сравнение пришествия Христова с восходом солнца тем более уместно и возможно, что Сам И. Христос нередко именуется Солнцем правды (тропарь на Р. Хр. и мн. др. церк. песни), Востоком свыше (Лк. 1:78), а также Светом просвещающим всякого человека (Ин. 1:9). Содержание псалма вполне соответствует такому пониманию этой надписи. В этом псалме изображаются внешние страдания и душевные скорби царя и пр. Давида и избавление от них при помощи Божией; «а вместе с тем, говорит бл. Феодорит, в нем предвозвещаются страдание и воскресении Владыки Христа и спасение вселенной» (См. Изъяснен. псалм. П. Н. Спасского, в. III, изд. 1890 года, стр. 139-140).

ЦС Затво́ръ

- (ἀπόκλεισμα) = темница, тюрьма (Иер. 29:26); уединенная келья; запасная комната, временное помещение (3 Езд. 4:35); (σύγκλεισμα), осада (Иез. 4:3); (κλεῖϑρον), запор (Иов. 38:10) (Невостр.). Иногда так называется небольшой вертеп или пещера, где некоторые богоугодные мужи проводят неисходно всю жизнь свою в богомыслии.

ЦС Затво́рникъ

= монах, отшельник. В первенствующей церкви бывали такие богоугодные люди, которые вырыв себе пещеру в уединенном месте, удалялись от людей и света, конечно с целью христианского богомыслия. У нас в месяцеслове некоторые святые названы затворниками, напр. Авраамий затворник (29 окт.) и друг.

ЦС Зати́шїе

= 1) безветрие; 2) пристанище, где корабли от морской бури спасаются; гавань. Прол. июл. 7.

ЦС Заточа́емый

= ветром обуреваемый, носимый. «Се и корабли велицы сущее, и отъ жестокихъ вѣтровъ заточаемы, обращаются малымъ кормильцемъ» (Иак. 5:4).

ЦС Заточе́нїе

- (ὑπερορία) = изгнание, ссылка (Ав. 8 б. на Г. в. 2. Я. 2 ч. к. 3 п. 3, 1); (греч), тоже (Пр. мар. 7, 2).

Ру Заточить дѣла

= выстроить пушки. Польс. zatoczyc dziela; заточить шанцы = устроить окопы (Сказ. кн. Курбск. 16 в.).

ЦС Заꙋсти́тисѧ

= замолчать: зауститеся вси чуждемудрении = замолчите все, проповедующие чуждое учение (Воскр. служб. Окт. гл. 7, троп. кан.).

ЦС Заꙋша́ю

= ударяю; (συστομίζω), побеждаю: рыбари премудрыя заушающыя словомъ = рыбарей – побеждающими мудрецов словом (кан. 2 пятьд. п. 3. тр. 1).

ЦС Заха́рїѧ

- (евр. Господь вспомнил) = 1) предпоследний из малых пророков, сын Варахиин; о месте и роде его происхождения достоверного ничего не известно; об нем, думают, сказал Спаситель, что его убили иудеи между алтарем и храмом (Мф. 23:35); 2) священник, отец Иоанна Крестителя.

Ру Захребетокъ

= задняя часть письма или вообще какого-нибудь документа: «А на хребеткѣ у грамоты пишетъ: «справливалъ подъячей Семейка Ѳедоровъ». (Акт. Ис. 1606 г.).

Ру Зацный

= достойный, почтенный. Польск. zacny; от слова cena = цена (Сказ. кн. Курбск. 16 в., изд. Устрялова).

ЦС Зача́ло

- (ἀρχή) = начало (Мк. 1:1. Пр. ф. 8, 2); (περικοπή) – статья из нового завета, на который он разделен для удобнейшего чтения в церкви. По уставу церковному евангелие и апостольские послания расположены на зачала во весь год, напр. евангелист Матфей имеет зачал 116, Марк 71, Лука 114, Иоанн 67, и проч.

ЦС Зача́тїе

- (σύλληψις) = 1) зарождение младенца; 2) то, что скрывается внутри, - сокрытое (3 Езд. 16:58).

Ру Збиванье позвовъ

= опровержение позывов. Позыв мог быть опровергаем: 1) если истец не доказал подачи позыва квитом и надписью ввозного и писарскою; 2) если в позыве неверно показано было имя названного и им отца его, также его титул; 3) если не показано было, когда и где что-нибудь произошло, напр. насилие, разбой, грабеж и проч.; 4) если он положен не на том имении, на котором следовало положить его; 5) если на нем оказались подчистки. Стат. Литов., розд. IV, арт. 19. Словарь др. акт. яз. юго-зап. России, Горбачевского, стр. 395.

Ру Звѣзда

- см. Словарь, стр. 198. Серб. звиjезда; чешс. hvzeda, польск. gwiazda. Основное понятие корня зв = яркий свет; он же дал слова: «звиздать» (чешс. hvihzdati, польс. gwizdac) и «свистать»: известно, что первоначально впечатления сильного света и звука выражались одинаково. Срав. нем. hell, ныне светлый, а в древнем значении звонкий (глаг. hallen). (Филолог. розыск. Я. Грота, изд. 4, стр. 901).

Ру Звѣзда Виѳлеемская

- (Мф. 2:2). Многие ученые астрономы позднейшего времени объясняют явление ее совершенно естественным ходом течения обыкновенных звезд. По их вычислениям 20-го мая 747 года от основания Рима, т. е. именно в том году, в котором, по основательному и неопровержимому исследованию Иделера, родился Христос, в «знаке Рыб» сошлись две величайшие планеты – Юпитер и Сатурн, так что они находились по отношению к Персии на восточной стороне неба очень близко одна к другой и всегда легко могли быть приняты за одну необыкновенную звезду; 27-го октября того же самого года, в том же самом знаке Рыб и в том же самом положении друг к другу около полуночи они могли быть видимы уже на южной стороне неба; 12-го ноября того же года положение их хотя на 15 градусов и изменилось, но они все-таки находились еще в том же самом знаке Рыб. Подтверждая эти астрономические вычисления, Кеплер присовокупляет, что вблизи Юпитера и Сатурна в то время находился еще и Марс и что, действительно, неопытным или, вернее, не учено-астрономическим глазом все эти три планеты могли быть приняты за одну необычайную звезду. Но против такого мнения прежде всего говорит то, что в евангельском повествовании звезда Мессии называет не ἄστρον (созвездие), а ἀστήρ, т. е звезда единичная и при том не простая звезда, а именно звезда новорожденного «Царя иудейского», следовательно здесь не может быть никакой речи о совпадении естественных планет. Кроме того, хотя вышеприведенное мнение и говорит, по-видимому, в пользу евангельского повествования, по крайней мере подтверждает чисто научными астрономическими данными явление «особой» звезды в год рождения Спасителя, но посредством его нельзя все-таки объяснить себе слов евангелиста (2:9), что эта звезда остановилась именно над тем местом, где находилось новорожденное Отроча. Отцы и учители церкви в этом случае придерживались совершенно иного мнения. Они видели в евангельской звезде непосредственное божественное знамение. Св. Игнатий Богоносец, Ориген и Евсевий полагали, что это была умная сила (ангел) в образе только звезды, указавшая язычникам путь ко Христу. (См. подробн. в кн.: «Жизнь Господа нашего И. Христа2, Свящ. Бутк., С.-Пб. Изд. 1887 г., стр. 299-300).

Ру Звѣзда седмиугольная

- в круглом нимбе, которая пишется на иконах Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, означает полноту тех 7-ми даров о которых говорит прор. Исаия, производя их от Бога (Ис. 11:2, 3); с другой стороны, принято разуметь под этим символом и седмь таинств, в которых проявляется Божественная благодать в церкви. (Изв. Имп. рус. археол. общества, т. 9, стр. 58. 1880 г.).

Ру Звѣздочетецъ

= старинная книга, в которой «безумнiи ищут дни рожденiя своего, сановъ полученiе и урока житiю и бѣдныхъ напастей, различныхъ смертей и казней, въ службахъ и въ купляхъ и въ ремеслахъ» (Поэтич. воззр. славян на природу, А. Афанасьева, т. III, стр. 322).

Ру Звада

- (польск.) = ссора, драка. «Коли бы хто звадился, а у одной зваде ободва ся ранили» и проч. 1 стат. лит., 7, 23. (Словарь, древн. акт. яз. Горбачевского, стр. 399).

ЦС Зва́нїе

- (φωνὴ) = зов, взывание, воззвание, вопль (Пс. 5:2), радость, приветствие, славословие (Ак. Б. ик. 11); (κλῆσις), призывание ко спасению (Рим. 11:29); призванные ко спасению (1 Кор. 1:26) (Невостр.).

ЦС Зва́тельныѧ

= гласные; «полузвательные» = согласные; иногда выделяются еще «припряжногласные» (или «накончание» - глухие ъ и ь) (Златоуст; рук. 16 в. тверск. Музея Сперанского).

ЦС Зва́тельцо

= надстрочный знак в слав. азбуке, изображаемы в книгах церк. печати так ҆ и поставляемый над каждою гласною буквою, которою начинается слово, а так и над отдельными буквами, напр. и҆, є҆ и др., напр. и҆щи́те, є҆гда̀.

Ру Зватое

= плата за званье, за приглашение к князю. «А зватаго приказалъ князь брать со всякого по десяти рублевъ» (Др. Рус. Ст. 164).

Ру Звезда

- (ἀστήρ) = звезда, созвездие, метеор. В Быт. 1:16 под, «ꙁвѣꙁдами» разумеются неподвижные звезды, планеты. Звезда утренняя (Апок. 22, 16) – Иисус Христос. Звезда денничная = денница, φωσφόρος. (Срезн.). Звезды падаемые = падучие звезды, метеориты, болиды. Видимыя и къ земли падаемыя звѣзды… ниже звѣзды соуть, ниже мытарьства, но отложенiа соуть огньна небеснаго огня, и падають долу, и елико нисходять низоу, раставлꙗются и съливаются пакы на въздоусѣ; сего ради ниже на земли видѣ кто падшаяся отъ нихъ, но всегда на въздоусѣ сливаются и расыпаютъ и глаголются деницѧ; звезды ж никогда не падают. Сбор. Кирил. Белоз. XV в. Звезда хвостата = комета. Явися знамене на небеси, звѣзда хвостата. Новг. I л. 610 г., по Акад. сп. (Срезн.). Бе звезды = безопасно. Григ. Наз. XI в. (цит. Срезн.); в библейском языке иногда принимается за символ бедствия: звезда страшная – величайшее бедствие (3 Ездр. 15:40, 44), звездно светоносно просияв – просияв подобно звезде (Пр. О. 12, 2 н.).

ЦС Звѣзди́ца

= крестообразно соединенные две дуги; она при окончании проскомидии поставляется на дискосе над св. Агнцем. Звездица знаменует ту чудесную звезду, которая руководила волхвов, шедших на поклонение родившемуся Спасителю. Такое знаменование видно из слов, произносимых священником при поставлении звездицы над агнцем: и пришедши звѣзда ста верху, идѣже бѣ Отроча.

ЦС Звѣздоблюсти́тель или звѣздозако́нникъ

= так переводится греч. слово астроном. Толк. ев. на рожд. Христ.

ЦС Звѣздоволхвова́ти

= предвещать, угадывать, предсказывать по движению или положению звезд. Послед. от дух. нечист.

ЦС Звѣздосло́вїе

= наука, показывающая событие вещей по течению звезд. Древние думали, что между миром звездным и земным существует взаимодействие, которое простирается и на судьбу человека. Чтобы угадать судьбу человека, достаточно, по мнению астрологов, записать расположение светил в момент его рождения. Это называлось составить гороскоп. Астрологи брались предсказывать не только главные события жизни, но даже склонности, способности человека.

ЦС Звѣздосло́вити

= делать суеверное примечание по течению звезд. Номок. стат. 15 о волхвовании. В таком же значении взято у Ис. 47:13.

Ру Звекотание

= резкие, неприятные звуки, производимые людьми или животными, отрыжка. В монашеских правилах обыденного поведения XVI в. встречается нравоучение: когда пьешь, «да не творитъ горло твое звѣкотанiя». (Рук. сборн. Спб. дух. акад. № 1454).

ЦС Звѣри́ный

= звериный. Являхоуся ему (бѣси) звѣриномъ образомъ. Пат. Печ. Икона зверина (Апок. 13:15) – образ зверя. Число зверино (Апок. 13:18) – числовое изображение имени апокалипсического зверя, т. е. антихриста, которое = 666.

ЦС Звѣрохи́щное

= животное, пойманное, раненое или умерщвленное хищным зверем или птицею. По правилам св. апостолов и отцов (Прав. 131), иже ястъ мертвечину или звѣрохищное, сирѣчь волкомъ снѣдоемое или птицею пораженное… священникъ извергается, мiрскiй отлучается.

ЦС Звѣроѧ́динный

- (ϑηριάλατος) = пойманный дикими зверями, поврежденный зверями (Исх. 22:31). В ветхом завете мясо растерзанного зверем животного не позволялось есть, так как кровь не была выпущена, притом животное могло быть заедено бешеным зверем и бешенство могло перейти на человека (Исх. 22:31).

Ру Зверхность

= первенство, начальство. Польск. zwierzchnosc (Ск. Кн. Курбск. 16 в., изд. Устрялова)

ЦС Звѣ́рь

- греч. ϑήρ = зверь. Быша ваянiя ихъ въ звѣри и скоты (Ис. 46:1) – истуканы их на скоте, на вьючных животных (Ио. Акс.). Зверь польский = полевой, дикий зверь. Зверь тростный = зверь, живущий в тростнике (напр. бегемот, лев и проч.); кровожадное животное (Пс. 47:31). – Зверь в Апок. XIII гл. и др. означает антихриста. Лютый зверь наших былин, это или волк (Срезн.), или, вероятнее, лев; иногда зверь значит вообще человека развращенного умом, и нравом бесчеловечного, подобного диким зверям (1 Кор. 15:52).

ЦС Зво́нъ къ досто́йно

- В время освящения Святых Даров бывает звон в один колокол, который называется «звоном к достойно», потому что начинается во время пения: Достойно и праведно – и оканчивается во время пения: Достойно есть яко воистину. В Греции сего звона не бывает, и в русской церкви, по свидетельству патриарха Иоакима («Щит веры»), сего звона прежде не было. Обычай производить звон, во время освящения Св. Даров, получил начало в южнорусской церкви около половины XVII века. Цель сего звона та, чтобы верующие и вне храмов могли вместе с находящимися в храме в великую минуту освящения Даров вознести к Богу свои молитвы и благодарения, и таким образом хотя издали участвовать в божественной евхаристии и в приятии спасительных плодов ее.

ЦС Зво́ны

= звонцы, т. е. колокольчики. Прол. июн. 30. Таковые звонцы были пришиты к подолу нижней одежды ветхозаветного первосвященника. (Исх. 28). Число звонцов хотя не означено, однако думают, что их было двенадцать. Иероним же и Иосиф с некоторыми считают 72 звонца. Климент Александрийский простирает число их до 366.

Ру Звукорядъ церковного пения, церковная гамма, лестница

- отличается как от современной обще-музыкальной гаммы, так и от средневековых западных церковных тонов. Отличие прежде всего заключается в том, что звуки церковной гаммы не имеют абсолютной высоты и что звукоряд, будучи по природе диатоническим, не допускает никаких изменений в себе. Существенное же отличие заключается в самом устройстве звукоряда, которое близко напоминает древнегреческие тетрахорды и системы. Именно – звукоряд состоит из звуков: соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль, или иначе – из терх диатонических тетрахордов, построенных одинаково. Между первым и вторым звуком находится интервал целого тона, между вторым и третьим – также целого тона и, наконец – между третьим и четвертым – интервал полутона. (Слов. русск. церк. пения Преображенск., стр. 57).

Ру Звягливый

- (от гл. звягать = лаять, клянчить: звяга в ж. р. лаянье, кляньчанье) = ворчун, брюзга. (Бусл.).

Ру Зги (не видать)

- Зга не то же ли слово, что чешское zaha – утреннее небо? (См. Филол. раз. Я. Грота, изд. 4-е, 1899 г., стр. 90). Но есть и другое объяснение этого загадочного слова. Микуцкий так объясняет его: зги не видно, т. е. стьг-и (стези); откуда в произношении здьги, из которой произошло зьги, зги. Мы того мнения, что последнее объяснение, как сообразное с законами русской фонетики, более вероятно.

Ру Згодиться

= согласиться, соединиться. Польск. zgodzic (Сказ. кн. Курбского XVI в., изд. Устрялова).

Ру Зголовье, взголовье

= нижняя подушка из полагаемых под головою на постели; верхняя называлась просто подушкою. Наволоки на зголовье и подушках были атласные, бархатные, объяринные, камчатные, тафтяные и полотняные. (Савваитов).

Ру Здравица

= пожелание здоровья (см. Словарь, стр. 199). По глубокому убеждению первобытных племен, слово человеческое обладало чародейскою силою6 на этой основе возросло верование, доселе живущее у всех индоевропейских народов, что слово благословения, доброго пожелания и приветствий (здравиц, т. е. пожеланий здоровья при встрече и на пиру «заздравных» кубках) призывает на того, кому оно высказывается, счастье, довольство, крепость тела и успех в делах; наоборот, слово проклятия или злого пожелания влечет гибель, болезни и разные обиды.

Ру Здравствую

= бываю здоров; здравствуйте, - приветствие, поставляемое в конце письма и соответствующее нашему: прощайте (2 Мак. 11:21, 33).

Ру Зегарь

- польск. = часы; это слово принесено южнорусскими учеными в Москву и ими почти исключительно употреблялось. По смерти Епифания Славинецкого 1676 г., между его вещами отмечен «зегарь малый, въ сребрѣ оправленный, со ланцушкомъ (цепочкой) сребренымъ же, цѣною двадесять рублевъ». (Чт. Общ. Ист. и Древ. 1846 г. № 4).

Ру Зелейничество

- (ср. Словарь, стр. 200) = искусство лечить травами (Полн. собр. русск. летоп., т. 16).

ЦС Зе́лїе

- ст. слав. ꙁелиѥ ꙁѣлиѥ ср. серб. зелье, χλόος, χλωρὸς, лат. (h) olus = 1) трава, зелень; 2) овощ; 3) лекарство; 4) яд; 5) (др. рус.) порох. (Вост., Срезн., Дюв.), Одесятствуете отъ мятвы… и всякаго зелiя (Лк. 11:42) – даете десятину с мяты, руты и всяких овощей. Егда же князь вкуси зелиꙗ, ту абiе сдравъ бысть. Пат. Печ. (Срезн.). Лѣчець приготовляѥеть зелиѥ на потребꙋ врачеваниꙗ. Посл. Сим. В Пат. Печ. Злыхъ и лютыхъ зелеи мѣшок. Соф. 6887 г. И зелiе и оружiе все сгорѣла. Пск. л. 1609 г. (Дюв.).

ЦС Зѣло́

- (др. рус., иногда ꙁило) = 1) сильно, очень, весьма (Пс. 161:7); 2) точно, тщательно (Пс. 118:4); 3) совершенно; 4) прекрасно (Пс. 138:14). Умножите вено зело (Быт. 34:12) – назначьте большое приданое. Истину зело (Пс. 118:138) – совершенную истину. Укорени быша зело (Сир. 11:6) – подверглись крайнему бесчестью.

ЦС Землѧ̀

- (ἡ γῆ) = планета, на которой мы живем; страна; народ обитающий в известной стране. В Быт. 1:1, 2 под землей разумеется первоначальное и общее вещество всего чувственного мира. Земля Божия – Палестина, обетованная Богом народу израильскому (Пс. 84:1). Земля забвения гроб (Пс. 87:13): правда твоя в земли забвенней. Названа так потому, что во гробе исчезает память о всех вещах; да и сами умершие, гробу преданные, забываются живыми людьми. Сверх этого кажется, будто они и у Бога забыты, ср. ст. 6 сего псалма. Земля железна – сухая, засохшая земля (Вт. 28:23). Земля обетования – земля или страна, обещанная израильскому племени, иначе Хананея. Земля северская (северная) – страна ассирийско-вавилонская, в которой рассеяны были пленные евреи (Иер. 23:8). Земля Хамова (Пс. 104:27) – Египет. Ибо Хам был отец Месраиму, а египтяне именуются месраинами.

Ру Землянинъ

= обыватель, владелец земли, помещик. Польск. ziemianin (Сказ. кн. Курбского XVI в., изд. Устрялова).

Ру Земляной городъ

= деревянная стена, потом высокий земляной вал вокруг Москвы, по направлению нынешней Садовой улицы с Заяузьем и Замоскворечьем. Это укрепление начато в 1591 г., окончено в 16?8 г., поддерживалось до времен императрицы Екатерины; вал срыт постепенно, а из выездных ворот каменных и деревянных осталась Сухарева башня (построен. 1692-95). (Выходы государей, царей и вел. княз., стр. 28).

ЦС Земноре́вностный

- (καμαίζηλος) = сообразный земному: не мудрствовати земноревностныя образно наказуемъ иногда = некогда будучи вразумляем знамениями не мудрствовать (о тебе) по земному (кан. 1. Рожд. Б. п. 7, тр. 1).

Ру Земскiй дворъ

= московская полиция, в роде Управы благочиния, со времен царя Иоанна Васильевича (Карамзин. Истор. IX. 444), быть может и ранее. Потом было два земские двора, старый и новый, в 1656 г. оба переименованы в земский приказ, существовавший до Петра Великого (Собр. Госуд. грамм., II. 486. Др. Росс. Вивл. XX. 307. Коших. 89). Старый двор находился у Никольских ворот, против Казанского собора. Новый, на той же площади, почти против ворот Спасских. На плоских крышах обоих зданий, очень небольших, лежали огромные пушки (Выходы государей, царей и вел. князей, стр. 28).

Ру Зендень

= шелковая ткань. «Ферези зендень еринной цвѣтъ» - «Тѣлогрѣя подложена зейденью». – У пол кроватного завеса «сверху по каймам зендень красная». В описях встречается зендень гвоздичного, лазоревого, мясного, синего, червленого и других цветов (Савваитов).

Ру Зеп, зепь

- (татарск. джеб, пазуха, карман; словинск. серб. венгерск., zseb – карман) = по, объяснению азбуковников, торба, калита, мешок, карман (у Сахарова 115, 191). В 1680 г. Иван Матвеев, подозреваемый в волшебстве, подал царю челобитную, в которой объяснил, что на Белоозере с кружечного двора пошел он пьяный и лег спать в поле; а тогда по не дружбе неведомо кто положил ему в зеп не тертого табаку сырцу небольшое место – пяди с полторы (А. Юрид. 80); зепные часы = карманные.

Ру Зернетка (от слова зерно)

= так в старинных лечебниках называли то, что мы теперь называем иностранным именем пилюля (Изв. Рос. Ак., 1817 г., кн. 4, стр. 69).

ЦС Зерно̀ горꙋ́шично

= зерно горчицы; в нов. зав. очень часто означает церковь Христову на земле, сначала состоявшую только из двенадцати бедных рыбарей, и потом распространившуюся по всему миру; равно как – благодатное царство Христово, подобным образом возрастающее в душе истинно верующего. (Мф. 13:31, 32).

Ру Зернь

- (см. Словарь, стр. 201). Слово зернь, употреблявшееся в русском языке в значении азартной игры, вероятно происходит от персидского зерь, зарь – золото, а не от слова зерно, как указывается в наших этимологических словарях («Первобытные славяне», В. М. Флоринского, ч. II, в. 1, изд. 1896 г., стр. 396).

ЦС Зерца́ло

= зеркало. (Иак. 1:23. 1 Кор. 13:12 во н. чет. п. 9 тр. 1); (διόπτρα), квадрант, инструмент, служащий к рассмотрению и измерению вышины. (О. 3 по 6 к. икос.); дощатая броня без рукавов, составленная из двух половинок, которые соединялись на обоих плечах и боках. Каждая половинка зерцала называлась доскою и состояла из круга или осьмиугольника, стальных или железных щитков, нашитых вокруг него на бархат или атлас, стеганый на хлопчатой бумаге, и соединенных кольцами, ожерелья над кругом и обруча, охватывавшего шею. В круге или осьмиугольнике нагрудной половинки московских зерцал изображались двуглавые орлы с коронами (Савваитов).

Ру Зерцало

- (см. Словарь, стр. 201) = так наз. указы Петра Великого, наклеенные на досках с обеих сторон и помещаемые в присутственных местах, для того чтобы здесь все решалось не иначе, как на основании законов (Успенский, «Опыт повеств. о древн. русск.», 1818 г., ч. II, стр. 504).

ЦС Зида́нїе

= здание, строение, сооружение, например зидание градное, т. е. стены градские. Прол. июл. 14.

ЦС Зїлотъ

= прозвище апостола Симона Кананита (Мф. 10:14; Лк. 6:15; Деян. 1:13). Зилот с греч. значит ревностный человек. Это название, по свидетельству Евсевиеву (Истор. Церк. кн. 2, гл. 10), придано Симону потому, что он был строгий наблюдатель законных обрядов во иудействе.

ЦС Зима́

= ненастье (Мф. 16:3); гололедица (Мф. 24:30), буря (Ср. чет. к. 1 п. 9); мороз, стужа (Н. 14 п. 5) (Невостр.). В санск. гима – зима; лат. hyems. (См. Матер. сравнит. слов. изд. Ак. н. т. II).

ЦС Зима́

- (см. Словарь, стр. 201) = 1) холод; 2) север. Ясные следы мы находим, что зима значит у нас не только холод, но даже и север, напр., в Юрид. Акт.: «а у насъ сосны верхъ кривъ взиму» (168) или еще яснее: «Кѣроозерце полуденная сторона къ Липнику, а зимная сторона къ Шубачу» (163).

Ру Зипун

- (татар. зубун) = узкая одежда в роде кафтана, простиравшаяся несколько ниже поясницы, иногда до колен и реже до икор (Савваит.).

Ру Зипунъ

- (турецк. Ziboun) = кафтанец, камзол, исподняя короткая одежда по сорочке: иногда без рукавов, с рукавами другой ткани, зимою на меху. Царские зипуны были тафтяные, атласные, из камки, объяри, даже изарбафа, нарядные с ожерельями обнизанными жемчугом, повседневные назывались комнатные, холодильные (Выходы государей, царей и вел. князей).

ЦС Зїфъ

= город близ пустыни того же имени, в которой скрывался Давид, когда ушел из Кеиля (1 Цар. 16:2-4).

ЦС Зла́къ

- (χλόη) = трава (в 4 н. чет. к. 2 п. 7 тр. 1 Прол. С. 4, 5 ср.); растение (Пс. 36:2, 103, 14); трава, растущая на берегу или в болотистых местах (Сир. 40:16. Ис. 19:7); (χλωρὸτης), свежий, зеленеющий цвет, зелень (Н. 13, в веч. на стих. ст. 1); огородные и полевые растения, служащие в пищу человека и животных. (Невостр.).

ЦС Злата́рь, златодѣ́латель и златодѣ́льникъ

- (χρυσοχόος) = золотых дел мастер, золотарь (Иер. 10:9, 14).

ЦС Зла́тица и зла́тница, зла́тникъ и злата́ѧ

= вообще монета (Мф. 22:19), золотая монета, сикл (Быт. 24:22. Чис. 7:86. 4 Цар. 5:5. Мк. 29:7. Неем. 7:70) (Невостр.).

ЦС Зла́то нежже́ное

- (Τὸ ἄπυρον) = золото, которое не подвергалось расплавлению с целью очищения от сторонних примесей, как чистое и потому не нуждающееся в очищении, но с первого взгляда удостоверяющее о себе, что доброкачественно (св. Василий Вел.), след. лучшего достоинства. (Ис. 8:12).

ЦС Златодѣ́йствꙋю

- (χρυσουργέω) = обделываю, оправляю золотом, позлащаю (Н. 13 в веч. на стих. слав.). Мин. мес. янв. 27.

ЦС Златоимени́тый и златоиме́нный

= имеющий название от злата, напр. Иоанн Златоустый. Соб. лист. 28. Жит. Злат. 160.

ЦС Златоко́ванный

= из золота вычеканенный или выкованный, напр.: златокованая труба. (Стихир. Иоан. Златоуст.).

ЦС Златообра́зный и златосїѧ́нный

= подобный блеском золоту, блестящий на подобие золота. Мин. мес. нояб. 13, сент. 7, июн. 25.

ЦС Златопле́тенный

- (χρυσόπαστος) = испещренный или изукрашенный золотом, шитый по местам золотом (Прол. ав. 22:2 ср.).

ЦС Златопорфи́рный

- (χρυσοπορφύρος) = пурпурный, с золотыми блестками или с золотою бахромою (н. 30 по 3 п. Бог.).

ЦС Златопо́ѧсенъ

= имеющий златотканый пояс; в древности для отличия достойных людей жаловали драгоценными поясами. Слуги многие златопоясные. Прол. мар. 17.

Ру Златоустникъ

= поучения св. Иоанна Златоуста, напечатанные в Почаеве в 1795 г. и Вильне в 1798 г. Кроме слов и бесед И. Златоуста, здесь есть слова и других отцов и учителей церкви, напр., Ефрема Сирина, Василия Великого, Анастасия, игумена синайск., Евсевия кесар. и даже Кирилла тур.

ЦС Златы́й гра́дъ

- перев. греч. Халкидон = город, прославленный вселенским четвертым собором, там бывшим в 451 году по Р. Х. Триод. 380.

ЦС Зла́чный

- (ст. слав. ꙁлачьный) = 1) прил. от злак; 2) изобилующий злаками; 3) имеющий хорошие пастбища. Всяку траву злачную. (Быт. 1:30 по сп. XIV в.) – всю зелень травную (Срез.). Яко отъ дождя злачна отъ земли (2 Цар. 23:4) – как от сияния после дождя вырастает трава от земли. Место злачное = обильное, приятное.

ЦС Зла̑ѧ

= несчастье, бедствие (Пс. 106:26). Отвратитъ злая врагомъ моимъ (Пс. 53:7) – воздаст за зло врагам моим. Есть благопоспѣшество въ злыхъ мужеви и есть изобрѣтенiе на умаленiе (Сир. 20:9) – бывает успех человеку ко злу, а находка в потерю. Злая его ради (Сир. 22:30) – зло от него.

ЦС Зло́

- (ст. слав. ꙁъло) = 1) зло; 2) беда; 3) грех. Зъло зла зълѣе жена зъла. Изб. 1073 г. Оттоле въста зло. Новг. 1 л. 6702 г. Зълъ моихъ не прѣзьри. Мин. 1097 г. (Срезн.). Утѣшителiе золъ вси (Иов. 16:2) жалкие вы утешители. Зло, зло речетъ стяжаваяй и отшедъ тогда похвалится (Притч. 20:14) – дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отходит, то похваляется.

ЦС Зло́ба

- (κακία) – порок (1 Пет. 2:16); злоумышление, злодеяние (Суд. 20:3, 12); зло, бедствие (1 Мак. 10:46); вообще зло или растление нравственное (в ср. 2 н. чет. 1-го трип. п. 9, в ср. 3 н. на Г-ди воз. ст. 4); забота (Мф. 6:34), (κακόν), бедствие (1 Мак. 8:31) (Невостр.).

ЦС Злобѣ́совный и злоде́монскїй

= происходящий от наваждения злых духов, свойственный враждебным демонам, идолопоклонственный. Мин. мес. апр. 9. Прол. дек. 27.

ЦС Зловѣ́рный, зловѣ́рникъ

= содержащий богопротивное учение, неправую веру. Мин. мес. нояб. 24; февр. 10.

ЦС Злоглаго́ливый и злорѣчи́вый

= склонный к злоречию, к злословию. Прол. окт. 18. Ирм. гл. 6, песн. 9.

ЦС Злоде́монскїй

= происходящий от наваждения злых духов, свойственный злым духам. Мин. мес. февр. 12.

ЦС Злоко́знїе, злоко́зиство

= коварство, соединенное со злобою, злоухищрение. Прол. мая 18; Мин. мес. дек. 7.

ЦС Злолꙋчестбо

= злополучие (Сборн. конца XVII в., л. 33; сн. Опис. слав. рук. Моск. Синод. библ. отд. 2. Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Горск. и К. Невостр., стр. 246).

ЦС Злольсти́вый

= вводящий в обман, прельщающий, соблазнитель. Что льститеся злольстивии. Мин. 1096 г.

ЦС Зломꙋ́дренный

= относящийся к зломудрию, умствующий противное догматам веры или рассудку. Мин. мес. мая 26.

ЦС Злосла́вный

- (δυσκλεὴς) = бесчестный; (κακόδοξος), нечестивый; (δύσφημος), злоречивый (во 2 н. чет. по 3 н. Бог.) (Невостр.).

ЦС Злосло́вити

- (κακολογεῖν) = злословить, бранить, клеветать; проклинать (Исх. 21:16). Соответствующий евр. глагол значит хулить, клясть, уничтожать; проклинать.

ЦС Злосмра́дїе

= (βόρβορος), грязь, тина (Сен. 22. Фок. П. 6. Тр. 1; (τὸ δυσῶδες), дурной запах (Ию. 8 п. 8, 3).

ЦС Злострада́нїе́

= (κακουχία), строгая, суровая жизнь, (κακουχίαι) суровые подвиги (Пр. Ф. 27, 2); (κακοπάϑεια), ношение болезненных трудов, соединенных с неприятностями (2 Тим. 2:3).

ЦС Злострада́ти

= терпеть напасти, мучиться (2 Тим. 2:3 и 9:5). Отсюда злострадание – терпение напастей (Иак. 5:10). Сия от злострадания суть – сколько труда (Мал. 1:3).

ЦС Злостꙋжа́ти

= причинять досады, делать пакости; досадовать, изъявлять негодование, роптать на кого. Ефр. Сир. 419 на об.

ЦС Злоꙋмїе

= развратный ум, поползновение мыслей на худое. Розыск. 51 на об.; недобрый смысл. Афан. Слово 2.

ЦС Злоꙋмный

= безрассудный. Злоуменъ мужъ много отщетися, аще же губитель есть, и душу свою приложитъ (Притч. 19:19) – гневливый пусть терпит наказание; потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слав. текст взят с греч., прочие тексты здесь расходятся.

ЦС Злохꙋдо́жный, злохи́трый

- (κακότεχνος ) = искусный на зло, зломыслящий, зло (Прем. 1, 4, 15, 4).

ЦС Злочести́вый, злоче́стный

- (δυσσεβὴς) = нечестивый (и. 24 п. 6, 2, пр. д. 26, 2; в 1 нед. чет. стихов. слав.).

ЦС Злы́й

=1) злой, дурной, худой, порочный, грешный; 2) приносящий зло, вредный; 3) низкий, бесчестный; 4) бедственный; 5) тягостный; 6) насильственный; 7) жестокий. Въспомѧнемъсѧ отъ злаго пути своего. Пов. врем. л. 6601 г. О зълоѥ же диꙗволе и остроѥ ороужиѥ. Изб. 1073 г. Остахъ на злы дни. Житие Стеф. Перм. Зло ти тѣлу кромѣ головы. Слово о полк. Игор. Да не злою смертiю умреши. Нест. Бор. и Гл. И бѧше пожаръ зълъ. Новг. 1 л. 6702 г. Всякъ же золъ бываетъ въ поношенiи мужеви (Притч. 19:6) – всякий друг человеку, делающему подарки. Раны и сокрушенiя срѣтаютъ злыхъ, язвы же въ сокровищахъ чрева (Притч. 20:30) – раны от побоев – врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Приходящiи въ день золъ, приближающiися и прикасающiися субботамъ лживымъ (Ам. 6:3) – вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Еже исторгнути отъ руки злыя (Авв. 2:9) – чтобы обезопасить себя от руки несчастья. Злы дни – беды, несчастья в жизни. Прол. апр. 22.

Ру Змеи

- (др. рус.) = пушечный снаряд. Змѣи летячеи, и змѣи свертнои и прочiи снарядъ весь отволокоша. Соф. врем. 1553.

Ру Змиевидный посох

= архиерейский жезл, у которого верхняя часть или рукоятка имеет змеиные головы в виде украшения. В Византии такие пастырские посохи употреблялись в XIII веке (см. Гоара εὐχολόγιον sive ritual graecorum, Париж, 1647 года, стр. 314 и 115-116). Значение их видно из Мф. 10:16: будьте мудры, как змии. В Синодальной ризнице сохранился посох патриарха Никона, серебряный, с загнутыми к верху змеиными главами. Изображение этого жезла находится в Указатель еп. Саввы, 1863 г., л. 10, № 50. Не смотря на древность происхождения такой формы, посох Никона подвергся порицаниям раскольников, как не православный. В челобитной они пишут: «Никонъ, бывшiй патрiархъ, доспѣлъ святительскiе жезлы съ проклятыми змiями своимъ злоумышленiемъ». Но на подобное обвинение совершенно верно заметил патр. Иоаким: «прежде Никона здѣ были жезлы, имуще подобiе змiевидныхъ главъ, и нынѣ есть въ патрiаршей ризницѣ: единъ патрiарха Филарета Никитича жезлъ костяный; другiй присланный изъ Царьграда отъ вселенскаго патрiарха Пар ѳенiя Iосифу патр. московскому, сдѣланный въ лѣто 1650.» (Увет духовн. Моск. 1682 г., л. 222, 225-226).

ЦС Змі́й

- (ст. слав. ꙁмий, ꙁмой) = 1) змей; 2) дьявол; 3) медный змей Моисея (Чис. 21:9. 4 Цар. 18:4); 4) левиафан (Пс. 103:26); 5) всякая огромная рыба или морское чудовище (Пс. 14:7); 6) дракон (Пс. 90:13) (Власт.); 7) антихрист.

Ру Знакомитый

- Это слово от первого значения «знакомый, известный», перешло легко к значению знаменитого, пользующегося всеобщею известностью. Этот смысл соединен очень часто со словом «знакомитый» и в отечественных летописях (П. А. Лавровский4 сн. Изв. Ак. н., т. II, стр. 287).

ЦС Знамена́ю

- (σημαίνω) = повещаю, созываю к богослужению благовестом, или иначе (Уст. цер. и триод.).

ЦС Зна́менїе

- (σημεῖον) = чудо (1 Цар. 2, 34, 14, 14, 10); воинское знамя (в суб. 1 нд. чет. на хвал. ст. 2); (σύμβολον), символ, образ (в ср. 4 нд. чет. п 4 тр. 1). Знамением в глубину (Ис. 7:10-11) могло быть страшное землетрясение, вследствие которого разверзлись бы глубины земли (как было при Моисее – Чис. 16:30-33), а знамением в высоту какое-нибудь чудесное явление, бывшее или а) с неба, напр., необычайный град или дождь, подобный бывшему при Иисусе Навине (Нав. 10:10-11), необычайная молния с громом и градом, подобная бывшей в Египте при Моисее (Исх. 9:23), или неблаговременный дождь с громом, подобный бывшему при Самуиле (1 Цар. 12:17-18) или б) на небе, напр., необычайная тьма, подобная бывшей в Египте при Моисее (Исх. 10:22-23), остановка солнца и луны, подобная бывшей при Иисусе Навине (Нав. 10:12-14), необычайное обратное движение солнца, подобное бывшему при царе Езекии и пр. Исаии (Ис. 37:7-8) или другие подобные. Знамение крестное = изображение честного креста Господня, делаемое на разных предметах рукою с определенным сложением перстов, а также на челе – во освящение ума, на персех – во освящении сердца, на правом и лев. плечах – во освящение дел рук наших, - или рукою же, держащею какую-либо священную вещь (икону, евангелие, крест и проч.). Знамение Сына человеческого – крест Христов (Мф. 24:30). Знамение Пресвятые Богородицы – так называется 1) образ Божией Матери, который пишется с распростертыми руками, а против персей предвечный Младенец Иисус Христос; 2) праздник совершаемый 27 ноября по случаю победы новгородцев над суздальцами лета 6179 (1176). Знамения праздников – по уставу церковному праздники всего лета разделяются на великие, средние и малые; почему и служба положена каждому празднику особенная. Великих праздников знак ?; средних ? или ?; а малых С. : или :? Устав. Глав. 47.

Ру Знаменный напев или распев

= пение по знамениям (нотам), а не послуху. Древние ноты (знамения) сохранились в квадратных нотах православного обихода и в крюковых нотах старообрядцев.

ЦС Знаменова́ти

= подавать знак. Уст. церк. 15 обор. Знаменовавше камень с кустодиею – положивши на камень печать и приставивши ко гробу стражу. (Мф. 27:66); знаменовати (в иконописи) делать рисунок очерками. (Бусл.).

ЦС Знаменоно́сецъ

= схимник. Чет. Мин. янв. 6; воин, носящий знамя; чудотворец. Мин. мес. дек. 19; нояб.5.

ЦС Знаменосмотри́тель

- (τερατοσκόπος) = наблюдающий чудные, неестественные знамения и явления; заключающий суеверно о будущих событиях по небесным знамениям. (Вт. 18:11).

ЦС Знаменꙋ́ю

- (σημαίνω) = замечаю, отличаю каким-либо знаком (2 Мак. 2:1); запечатываю, скрываю, удаляю (3 Езд. 8:53). (Невостр.).

Ру Знамя

= клеймо, бортный участок: «и будучи намъ въ томъ Отрепьевскомъ ухожаѣ, въ своемъ знамени бортей съ медомъ непустошить и новодѣлъ дѣлать, а въ чужiе знамена не ходить». Ак. Юр. 212.

ЦС Зна́мѧ

- (τὸ σημεῖον) = знамя, знак, доказательство. (Чис. 21:8). Знамя о венечной пошлине – в старину то же значило, что после называлось память венечная. Стоглавн. гл. 68.

ЦС Зна́мѧ

= славянское название всякого знака вообще. См. Словарь, стр. 206. В церковном древнем пении знаменем назывались все безлинейные ноты, или крюки, столпы. Знамена становились непосредственно над слогами и словами текста песнопений в виде надстрочных знаков, или ударений. Нет никакого сомнения в том, что знамена, которыми писались первые нотные русские книги, были заимствованы из Греции; доказательство этому – в древнейших сохранившихся рукописях. Но несомненно также и то, что знамена, долго употреблявшиеся исключително для нотного письма, претерпели много изменений в своем начертании и конструкции и в конце концов получили чисто русский характер и должны быть считаемы «русскою» нотною системою. Существенное отличие знаменной системы от линейное состоит в том, что линейные ноты обозначают только высоту и продолжительность звука, а знамена безлинейные – и высоту, и продолжительность, и ритм, в то же время вполне точно и в высшей степени наглядно выражают внутренние основания построения напева, отдельные попевки, периоды мелодий и даже своеобразные оттенки исполнения (Слов. рус. церк. пения Преображенск., стр. 63-65).

ЦС Зна́нный

= известный, ведомый. Мин. мес. сент. 13; приятель, пользующийся благоволением (сен. 13, предпр. п. 1 тр. 3).

Ру Знатный войсковой товарищъ

- Это название было усвоено в Малороссии знатнейшим людям в войске. Название знатный войсковой товарищ или просто войсковой товарищ в Малороссии было в таком почтении, что отставной генеральный старшина и полковники не иначе назывались, как этим именем (Успенский «Опыт повеств. о древн. русс.», 1818 г., ч. II, стран. 751-752).

Ру Зобница или зобня

= древне-псковская единица меры сыпучих тел. Зобница разделялась на два позобенья и на четыре четвертки. Это ясно видно из сличения дешевых цен ржи 1466 года (18 денег зобница) и 1476 года (по 4 деньги четвертка), показывающего, что четвертка был действительно зобницы (П. С. Р. Л., IV, 250, 1476 «по полъ – 5 денгѣ четвертка ржи»). Зобница вошла в употребление в Пскове чуть ли еще не раньше коробьи: известия о ней идут уже от самого начала XIV столетия (П. С. Р. Л., IV, 184, 1314 г.). Но в своем первоначальном размере она не сохранилась до конца независимого существования Пскова. В 1459 году в ней последовало существенное изменение, именно размер ее был увеличен и к тому же при измерении стала употребляться палица, род позднейшего гребла, которое привешивалось к позобенью и которым насыпанный хлеб срезывался в уровень с краями (П. С. Р. Л., IV, 217, 1458 г.: «прибавиша Псковичи зобници, и палицу привишили къ позобенью»). Сравнение хлебных цен до перемены и после нее показывает, что увеличение было значительно, что зобница второй половины XV века превосходила первоначальную почти в 1 раза. Что же касается до вместимости зобницы, как новой, так и старой, то некоторое понятие о ней дает сравнение цены зобницы ржи с ценою Новгородской коробьи. Нормальная цена коробьи ржи составляла 10 новгородских денег. А так как средней ценой зобница ржи, за тот же период времени, стоила во Пскове около 20 псковских денег и так как псковские деньги были почти тождественны с новгородскими, то новая псковская зобница по объему была вдвое больше новгородской коробьи. Коробья же весила 7 московских пудов; поэтому зобница, будучи вдвое большею, должна была содержать в себе не менее 14 московских пудов. А отсюда не трудно уже вывести и вес старой зобницы ржи: будучи в 1 раза меньше новой, она содержала в себе 8 или круглым числом 8 московских пудов (См. Журн. Министерства народного просвещения, за 1894 год, апрель, стр. 387-389).

ЦС Зовꙋ́

- (см. Словарь, стр. 207) = возвещаю (Кан. 1 Введ. п. 3, тр. 4); явися зовый сущымъ на земли истина – явилась истина, возвещает он живущим на земле (Кан. 1 Введен. п. 4, тр. 1).

ЦС Зодїа́къ

- (греч. ζωδιακός (κύκλος) от ζῴδιον – животное) = мысленно проводимый на небе круг, разделяющийся на 12 частей, из которых каждая называется по имени находящегося в этой части созвездия, по большей части носящего название какого-либо животного.

Ру Золотая расправная палата

= учреждене древней Руси. Под ведомством этой палаты состояло все дворянство, списки которого она имела и по которым назначала дворян на различные должности. Ее можно сравнить с нынешним Сенатом. Золотая расправная палата собиралась если не ежедневно, то очень часто, так как того требовали многие обстоятельства. Государь призвал в эту палату только тех, кто ему казался наиболее способным и смышленым. В ней заседали и думные дьяки, из которых каждый докладывал о делах по своей должности и они же подписывали все указы. Члены этой палаты назывались думными людьми (Успенский, «Опыт повест. о древност. русск.», 1818 года, ч. I, стр. 313).

Ру Золотоноша

= город полтавской губ.; назван так или потому, что сюда прежде велено было сносить подати со всей Украины, или же потому, что протекающая здесь река подмывает берега и несет с собою блестящие кусочки колчедана (А. Сергеев в Древн. и нов. Рос., 1876 года, т. II, стр. 353).

Ру Золотыя ворота

= ворота, чрез которые ходят крестные ходы. Золотыми, по свидетельству Дюканжа, в больших городах назывались те ворота, чрез которые совершались крестные ходы и торжественные шествия, как в Константинополе porta aurea, πύλη χρυσῆ, по образцу которых сооружены были и в Киеве (Рус. по послов. Снегир., т. IV).

ЦС Зона́ра

= знаменитый византийский канонист. Его толкования правил апостольских, соборных и некоторых святых отцов греко-восточной церкви имеют и теперь большое значение в науке и жизни православной церкви.

ЦС Зорова́вель

- (халд. семя Вавилона, т. е. родившийся в Вавилоне) = сын Салафииля по усыновлении в силу закона ужичества (отец его по плоти Федайя, брат бездетного Салафииля, см. 1 Пар. 3:17-19 и Вт. 25:5-9); как происходивший из царского рода, он назначен был от Кира гражданским правителем возвратившихся из плена иудеев и вместе с первосвященником Иисусом, ободряемый прр. Аггеем и Захариею, не смотря на происки самарян, восстановил и освятил 2-й храм Иерусалимский. История его изложена в 1 кн. Ездры 3 - 6 гл. и 3 - 4 гл. 2 Ездры.

ЦС Зра́къ

= вид, лицо: (ϑέσις), наружность; (μορφὴ), внешний вид (Мк. 16:12). Зрак раба – немощнейшее состояние человеческой природы (Флп. 2:7).

ЦС Зрѣ́ти

- (ст. слав. ꙁьрѣти) = светить, блестеть, видеть. Зрети к смерти – быть при последнем издыхании. (Кан. молеб. во время бездождия). Зрети на кого – слушать кого (Ип. л.). Зрети на Володимерь - думать, как бы завладеть им. (Ип. л.). Зряще узрите – очами смотреть будете.

ЦС Зꙋ́бы слоно́вы

- (Иез. 27:16) = драгоценная слоновая кость, которая в древности была в великом употреблении на разные украшения, напр: на делание престолов царских и прочих великолепных вещей, а царь Соломон убирал костью из слонового клыка целые храмины, как видно в писании. В других же переводах поставлено черное дерево, по лат. ebenum lignum, которое растет в Эфиопии и Индии, и бывает красиво, тяжело, крепко, и тонет в воде. Плин. кн. 12, гл. 5.

Ру Зуфь

- (тат.) = шерстяная ткань, камлот разных цветов. Из нее шили опашни, кафтаны, однорядки, рукавицы, перщатые, подкладке у епанчей санных. «Опашень зуѳь лимона костомонка. – Кафтанъ Турской зуѳь бѣла Анбурская. – Верхи съ рукавицъ перщатыхъ зуѳь зелена» (Савваитов).

Ру Зычить

= желать, благоприятствовать. Польск. zyszyc komu (Сказ. кн. Курбского XVI в. изд. Устрялова).

Ру Зычный

= громкий; срав.: звучать, звучный = зычный (звук = зык), лат. sono – звучать, sonus – звук, звон и голос (Поэтич. воззр. славян на природу, А. Афанасьева, т. I, стр. 298).

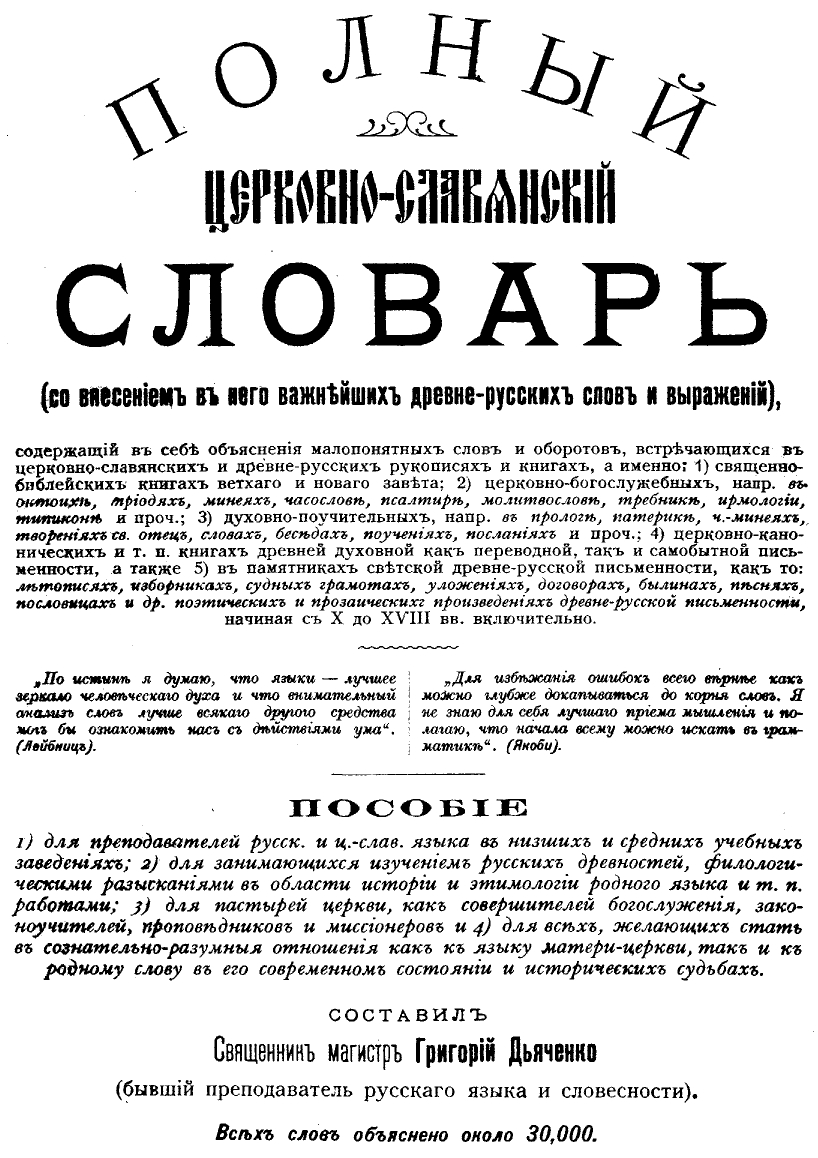

Предисл.

| А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | И | I | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Ѣ | Ю | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ | Прибавл. |

Подробнее ▼

Полный церковнославянский словарь

(с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений),

содержащий в себе объяснения малопонятных слов и оборотов, встречающихся в церковнославянских и древнерусских рукописях и книгах, а именно: 1) священно-библейских книгах Ветхого и Нового Завета; 2) церковно-богослужебных, напр. в октоихе, триодяхе, минеях, часослове, псалтире, молитвослове, требнике, ирмологии, типиконе и проч.; 3) духовно-поучительных, напр. в прологе, патерике, ч.-минеях, творениях св. отец, словах, беседах, поучениях, посланиях и проч.; 4) церковно-каноническихъ и т.п. книгах древней духовной как переводной, так и самобытной письменности, а также 5) в памятниках светской древнерусской письменности, как то: летописях, изборниках, судных грамотах, уложениях, договорах, былинах, песнях, пословицах и др. поэтических и прозаических произведениях древнерусской письменности, начиная с X до XVIII вв. включительно.

"По истине я думаю, что языки - лучшее зеркало человеческого духа и что внимательный анализ слов лучше вского другого средства мог бы ознакомить нас с действиями ума". (Лейбниц).

"Для избежания ошибок всего вернее как можно глубже докапываться до корня слов. Я не знаю для себя лучшего приема мышления и полагаю, что начала всему можно искать в грамматике". (Якоби).

Пособие

1) для преподавателей русск. и ц.-слав. языка; 2) для занимающихся изучением русских древностей, филологическими разысканиями в области истории и этимологии родного языка и т. п. работами; 3) для пастырей церкви, как совершителей богослужения, законоучителей, проповедников и миссионеров и 4) для всех, желающих стать в сознательно-разумные отношения как к языку матери-церкви, так и к родному слову в его современном состоянии и исторических судьбах.

Составил священник магистр Григорий Дьяченко

(бывший преподаватель русского языка и словесности)

Всех слов объяснено около 30,000