Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Сл Жа́гель

= ветрило. (Св. И. Злат., XVII в., л. 204 об.; Опис. слав. рукоп. Синод. библ. А. Горск. и Невост., отд. II; Пис. св. отц., стр. 142).

Ру Жагра

= железная или деревянная палка с железными ушками или щипцами на конце для вкладывания фитиля, которым при стрельбе из пищалей поджигался порох; пальник (Савваит.).

Сл Жадѣти или жадати

= 1) ?????, томиться желанием чего-либо; так в повести Флавия: жадахоу битисѧ с римлѧны (л. 96 об.); 2) ?????, страстно, сильно желать; так в житии Андрея цареградского: жадить лꙋкавый (Зап. И. А. Н. 34, 162). В летописях: «Видев же Мстислав Мстиславович пришедшую рать, изрядив полки свои против им, обои бо ещё жадахуть боя» (Ип. л.).

ЦС Жа́ждай

= жаждущий (Апок. 22:17). Се бо жаждай от любве насладитися, потщался еси от зверей снедень бытии, сего ради Богоносец нареклся еси Игнатие Богомудрие – желая насладиться от Его любви, ты восхотел быть съеденным от зверей, почему и назван Богоносцем, премудре Игнатие! Когда св. Игнатий был приведён в узах в Рим и осуждён на растерзание зверями, то, в ожидании мученичества, он молился Господу между прочим о том, чтобы звери не пощадили как-нибудь его, а растерзали так же, как растерзывали других. В растерзанном зверями сердце его, по свидетельству предания, верующие приметили отпечатанным имя Божье; почему он и назван Богоносцем. Конд. священномуч. Игнатию.

ЦС Жа́ло

= орудие, служащее к уязвлению; печаль. Жало греховное притупил, т.е. ослабил силу греха, людям легче стало спасать душу.

ЦС Жа́лованїе

= 1) действие жалующего, пожалование; 2) действие жалующегося, жалоба; 3) сетование, печаль.

Ру Жалованье

- Это слово, по происхождению своему от «жалеть», должно первоначально означать сожаление, соболезнование, ласку. Действительно, такое же значение находим в древних летописях. Переход отсюда к значению современному (известная плата за труд и исполнение обязанностей) слишком ясен, чтобы останавливаться на нем (П. А. Лавровский; сн. Извест. Ак. н., т. II, стр. 286).

ЦС Жа́лощами

= жалостно. В этой форме встречаем это слово в повести Флавия: украдоша бо мы тогда жалощами (л. 41). Ср. в еванг. XI-XII в радощами: възыграсѧ младенецъ радощами (Лук. 1:44); в поучении Мономаха: не розглядавше ленощами (Лавр. 237).

Сл Жарты

= кощунство (Зерцало дух. 1852 г., л. 133 об.; сн. Опис. слав. рук. Моск. Синод. библ., отд. 2-й. Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Горского и К. Невоструева, стр. 719).

Сл Жасость

= беспокойство. «Въ скорбѣ же и жасости и ѡбѣма велицѣ соущима ѡ си» (Рук. Румянц., № 276, л. 12а).

ЦС Жа́тва

= 1) время, в которое собирают хлеб, и самый сбор хлеба; 2) иногда в свящ. писании значит: люди, имеющие нужду в христианском просвещении (Матф. 9:37); 3) страшный суд, конец мира (Мф. 13:30, 39; сн. Еф. 6:17).

Ру Жбанъ, жбанчикъ

= род кружки, к верху в отношении дна несколько шире, с крышкою, рукоятью и носком, как у чайника (Метал. произв. до XVII в. Забелина; сн. Зап. Импер. Археол. общ., т. V, 1853 г., стр. 92).

ЦС Жва́нїе

= жевание, жвачка. Жвание отрыгающий или отрыгаяй (Левит. 11:6) = животное, которое жуёт жвачку, т.е. принявши в рот корм и проглотивши, опять отрыгает его, и во рту жуёт, покамест уварится совершенно.

Сл Жга

= жгучий ветер (καύσων). (Св. Григ. Богосл. с толк. Ник. Иракл., XIV в., л. 100; сн. Опис. слав. рукоп. Синод. библ. А. Горского и К. Невоструева, отд. II. Пис. св. отц., стр. 78).

Ру Же жъ

= 1) а, но; частица употребл. после местоим. тот и в конце некот. слов; 2) оттенок повеления: напр. смотри же.

Сл Жє́ги

= жжения, опаления. Григ. Наз. 3 на обор. Употребляется и в един. числе жегъ – зной, жар. Григ. Наз. 18.

ЦС Жего́мый или Жего́мъ

= которого огнём жгут. Так же значит одержимого огницей, горячкой (Мф. 8:14. Марк. 1:30).

ЦС Же́злъ

- (см. Словарь, стр. 179-180). «Не оставляетъ Христосъ жезла на жребiи Своемъ» = Христос не предает жезлу (в смысле наказания) Своего наследия. (Воскр. служб. Окт., гл. 2, антиф.).

ЦС Же́злъ

- (ῥάβδος) = розга, прут, палка, посох. Жезл – символ силы и власти (Лев. 27:32). На востоке жезлы делались чаще всего из акации, с закруглённым верхом. Для доказательства законности священничества Аарона (Числ. 17 гл.) было взято, вероятно, 13 жезлов от каждого колена по жезлу, так как вместо одного Иосифова колена были два колена – Ефрема и Манасии (Быт. 48:5). Жезлы сделаны были из миндального дерева, евр. шакед, т.е. дерево пробуждения; бодрствующий, страж, так как это дерево первое цветёт весной прелестным белым цветом. Жезл Ааронов указывает на то, что первосвященник должен был быть бодрствующим, живым, деятельным и благородным.

Ру Жезл архиерейский

= посох или трость особого устройства, именно к верху его приделываются змеевидные головы и посреди них крест и кроме сего у рукоятки для украшения привешивается обвивающий его (жезл) плат, так называемый сулок. Этот жезл вручается архиерею, как знак власти его управления свой паствой. «Жезл. Который держит архиерей, говорит Симерн Солунский, означает власть Св. Духа, утверждение и пасение людей, силу путеводить, непокоряющихся наказывать и находящихся далече собирать к себе». (Нов. Скриж. ч 1, гл. 4, §21). Змеевидные головы на жезле знаменуют мудрость архипастырской власти, а крест – что во имя и славу Христову архиерей должен пасти свою паству. «Сей жезл (Нов. Скриж.) не без причины называется у греков патерисса, в знак отеческого управления паствой». Жезл без рожков (змеевидных рожков) и сулка даётся архимандритам и игуменам, как знак власти их над обителью.

Ру Жезл и цвет от корене Иессеева

= И. Христос, божественный потомок по плоти, происшедший от племени Иессея, отца Давида (Ис. 11:1).

Ру Жезлъ правленiя

- Книга «Жезл правления, утверждения, наказания и казнения» написана по поручению собора 1666 г. (Христ. чтен. 1860 г., II, 485, прим. 4; Прав. обозр. 1887 г., т. II, прилож., стр. 15, прим. 15; Чт. общ. люб. дух. просв., 1886 г., № 6, стр. 611) иеромонахом Симеоном Полоцким, который был сначала учителем братской школы в Полоцке, а потом – воспитателем царевичей Алексея и Феодора Алексеевичей (Родосский, Опис. старопеч. кн. стр. 313). По рассмотрении собором 1667 г. Жезл правления состоит из 100 возобличений, в коих опровергаются челобитные суздальского попа Никиты Добрынина (Пустосвята) и попа Лазаря.

Ру Жезл правости

= там (т.е. в царстве Христове) чистая справедливость, там нет ничего прикровенного.

ЦС Же́злїе

- (μοχλός) = рычаг, батог (сен. 10 муч. п. 4 тр. 2); (?????), палки (ию. 23 п. 3:1. Пр. ф. 11:1, 15:1).

ЦС Жезлоно́сецъ

= служка, который во время архиерейского священнослужения держит посох архиерейский.

Ру Желѣзо

- (правильнее ниж. луж. зелезо, малор. зализо) = известный металл; санскр. çilaga = железо (çila – утес + ga - рожденный). (А. Гильфердинг); оковы; связание и заключение в тюрьму; судебное доказательство. (Судные грам.). (См. Словарь, стр. 180).

ЦС Жела́нїе

= любовь (Суб. чет. по 3 п. сед.); желание, страсть (Акаф. Бог. ик. 7); желаемое, вожделенное (глас 8 п. 3 осмогл. ирм. 1); похоть (Ав. 29 к 1 п. 7:11) (Невостр.).

ЦС Жела́ю

- (ἰάομαι мож. б. вм. ?????) = несусь стремлюсь (или вм. ἰάομαι), священствую; (или вм. ?????), желаю (тю. 18 п. 1:2); (?????), тоже (пр. д. 13:1. Ф. 5:1); (вм. ?????), скорблю (пр. д. 16:3); (?????), домогаюсь (пр. я. 11:2); (?????), люблю (я. 29 п. 4:3) (Невостр.).

Ру Желвь

= черепаха, земноводное животное. Бывали в древности стенобитные орудия, желвями называемые (Иезек. 26:8. Наум. 2:5). Отсюда прилагательное желвий – черепаший или черепаховый.

ЦС Желѣ́нїе

= плачь. В Златой цепи (Тр. лав. л. 26), а затем в Измарагде (Кирил. N 1115, гл. 84) приводится «слово св. Денисья о желеющих», направленное именно против плачей за умерших, где встречается, между прочим, такое место: дьявол учит желению (плачам) тому, а другие учат по мёртвым резатися, и давитися, и топитися в год, рка не един буду в муце вечной. И так отворять мнози человеци не токмо от поганых, но и от крестьян». (Злат. чепь, л. 27 об.)

ЦС Же́лтаѧ болѣ́знь

= болезнь, обнаруживающаяся жёлтым цветом поверхности тела и происходящая от примеси желчи к крови и другим сокам в человеческом теле (Иер. 30:6).

Сл Желтѣница

= шафран (Библия, XVI в., Притч. 7:14; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 1; Св. пис. А. Горского и К. Невоструева, Москва, 1855 г., стр. 72).

Сл Желѫдь

- (древ. слав.) = желудь (серб. желуд, чеш. ze(a)lud, пол. zoladz); срав. с литов. gile, лат. glan(d)s (= gulands) – желудь.

Сл Жєлчь

- ????? = желчь, очень горький напиток; гнев, ненависть, отвращение (Втор. 32:32). (Микл.).

Ру Жемокъ

= собственно: все сжатое, сдавленное, одного корня с словом комок; лакомство. Жемки делают маковые, ореховые и проч.

Ру Жемчуг

- др. слав. жємчюгъ = жемчуг, бисер. Он был самым обыкновенным и любимым украшением разных частей и принадлежностей одежд и утварей. В описях беспрестанно встречаются жемчуги: бурмицкий, кафимский, окатный или скатный, т.е. круглый, половинчатый, уголчатый или уродивый и зерна жемчужные. Жемчуга садились или низались в одну или несколько нитей, рефидью – клетками, рясой или в рясную – в виде решётки, в скизку – сплошь, фонариками – в виде сетки. Крупный жемчуг считался зёрнами, а мелкий и весом; напр. «в узле жемчюгу в трех прядех 108 золотников, да 539 зёрен жемчюгу скатново, 53 зерна больших и средних, да мелково жемчюгу 4 золотника» (Савваит.).

ЦС Жена́

- (συμβία) = супруга; (γυνή), женщина. В санскр. яз. жан – раждать; жани – мать (Матер. для ср. слов. изд. Акад. н., т. 2).

Ру Женихъ

= будущий супруг (см. Словарь, стр. 181). Слово жених стоит в родстве с жена, от санскр. джан – рождать, откуда джана – муж, джани – жена.

ЦС Жени́хъ

= под этим словом иногда разумеется Господь И. Христос, Жених церкви Своей и всякой души христианской (Песн. 4:9. Иона. 3:29. Мф. 25:1-13. Апок. 21:9).

ЦС Же́нство

= 1) женский пол; 2) свойство женщины; 3) то же, что женская, см. выше. Кирил. Иерус. оглаш. Мин. мес. сент. 24.

ЦС Женꙋ̀

- (?????) = преследую, гонюсь, стремлюсь (Лев. 26:7, 8, 17, 36). В санскр. яз. жанjа – война.

Сл Женци

= жнецы (Библия XVI в., Руф. 2:11; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 1. Св. Пис. А. Горского и К. Невоструева, Москва, 1855 г., стр. 26).

ЦС Жерато́къ

= пепел (Тов. 6:17, 8:2); жератокъ фимиамный горячая зола, или горячие угли для курения (Невостр.).

Сл Жератчанно

= огненного цвета (πυῤῥόν). (Св. Григ. Богосл. с толк. Ник. Иракл., XVII в., л. 95 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Синод. библ. А. Горского и Невоструева, отд. II. Пис. св. отц., стр. 96).

Ру Жеребей

= часть: «А оже ны Бог избавит, ослободит от орды, ино мне 2 жеребья, а те треть». Г. и Д. 1:56 1388г). А четвертой жеребий во всяком доходе имали (священники и даиконы) по государеву приговору. (Пск. Л. 191 л. 1551 г.). См. Жрєбїй.

Ру Жерело, жерло

- др. слав. жръло - ?????, guttur = горло, устье реки, гирло; верхнелужиц. zordlo – источник. (Слов. Восток. 1:127). «А Днепр втечет в Ионетьское море жерелом… Потече Волга на въсток, и втечет семьюдесят жерел в море Хвалисьское». (Лавр. 3). Около 1240 г., при нашествии татар на Смоленск, православным было «стонание велие, сетование и вопль; тогда наша мати земля жерлом восстоняше» (Очерки Буслаева 2:182).

Ру Жерехи

- (шерешпер) = сушеная мелкая привозная рыба, нанизанная на нитке. (Очерк. домашн. жизни и правил великор. народа, Костомарова; сн. Расходн. книг. патриарш. Приказа кушаньям, подававш. патр. Адриану, под редакц. Титова, стр. VIII).

ЦС Же́рновъ

- (μύλος) = камень, употребляемый для молотьбы (Исх. 11:5. Числ. 11:8. 2 Цар. 11:21. Апок. 18:21); Жернов осельский – большой мельничный жернов (Матф. 18:6. Лук. 17:2). Жернов получил название осельского, или ослиного, оттого, что был приводим в движение не руками человеческими, а посредством осла. По другим жерновом осельским называется нижний в мельнице жернов, большой и неподвижный, на котором вращается другой, меньший, движимый ослом и от того получивший имя осла. В том и другом случае жернов осельский значит большой, мельничный жернов, в противоположность малому ручному. (Невостр.).

ЦС Же́ртва

- (см. Словарь, стр. 181-182). – Жертва мертвых (Пс. 105, ст. 28). «Жертвами мертвых пророк именует так называемые у еллинов возлияния, которые имели они обычай приносить мертвым. Но не погрешить, кто и самых так называемых ими богов наименует мертвыми». (Блаж. Феодорит; сн. Замеч. на текст псалт. по перев. LXX прот. М. Боголюбского, стр. 219-220).

ЦС Же́ртва

- (θυσία) = жертвоприношение (О. 6:6, 3. Суд. 6:18); (?????), самая жертва (чет. 5 н. чет. на утр. бл.); (вм. ?????), фимиам (Ию. 29 к. 9 п. 3); всякое священнодействие, церковнослужение, обряд, общественное жертвоприношение. (Невостр.) Прежде чем сказать, в чём состояли жертвы, весьма полезно ознакомиться с этимологией этого слова. Жер-тв-а(-енн-ый), -тв-о-ва-ть, жр-ец-ъ, -ица, -еч-е-ск-ий (ст. сл. жьр- ѫ, жр-ѣ-ти богом, жръ-тв-а, жьр-ьць, -рц-а) ср. санскр. gar, girate (призывать, величать), gur-ti, лат. giriù, gir-ti (хвалить), gira (хвала), прус. girt-wei (хвалить), греч. (?????) (почётный подарок), лат. в gra-t-es (pl.) (благодарность). Вероятно сам Бог научил людей приносить жертвы (См. м. м. Филарета «Записки» на кн. Бытия, изд. 2, ч. I, стр. 120 и 133 – 34). Препоясание людей кожаными одеждами (Быт. 3:21) предполагает начало жертв ещё в раю, как знак особой милости Божьей к павшим людям; они указывали на страдания Сына Божия. (Ср. Лев. 27:11). В Быт. 35:14: жєртва - ?????, священное возлияние при заключении союзов и договоров. (Ср. Числ. 15:5). Жертвы имели значение дара и очистительного средства. По материалу они разделялись на заклаемые и бескровные. Относительно первых жертв нужно заметить следующее: для заклаемых жертв назначены животные: волы, овцы, козы мужского и женского пола, без недостатков, не моложе 8 дней и не старше, по преданию, 3 лет. Только Гедеон принёс в жертву 7-леьнего тельца (Судей 6:25). Из птиц приносились в жертву горлицы и голуби (Лев. 1 гл). Т.е. назначено для жертв только то, что составляет по преимуществу предмет пищи и занятий скотоводством (в Палестине и голуби употреблялись в пишу). Бескровные жертвы (Лев. 2:6, 12-13. Числ. 28). Имели следующие виды: 1) в виде простой муки, на которую возливался елей и полагался ладан; 2) из печи, т.е. хлебы, смешанные с елеем, и лепёшки, помазанные елеем; 3) со сковороды, т.е. сочни, замешанные на елее; 4) из горшка, т.е. похлёбка из пшеничной муки с елеем; 5) зёрна. Квасное ничего в жертву не приносилось, так как служило символом нечистоты, так как окисление происходит от брожения, а брожение есть то же, что разложение, почему в свящ. писании нечистое иногда называется закваской (Матф. 16:1). При бескровных жертвах употреблялись: ладан, как символ молитвы, возносящейся к небу; соль – символ крепости и завета человека с Богом (Лев. 2:13); вино – символ радости и веселья и елей – символ сердечного умиления. Всё сырое, как напр. виноград не приносилось в жертву. Виноград и мёд считалось символами чувственных удовольствий. Хлебные приношения не все сжигались, но только то, что мог взять священник в горсть, а остальное шло в пользу священников, которые ели во дворе скинии. Жертва Господеви – это выражение нередко означает казнь Божью на людей нечестивых (Ис. 34:6. Иер. 46:10; сн. Иез. гл. 21). Жертва Бескровная = то же, что евхаристия. Жертва Тела и Крови Христовых называется жертвой бескровной для отличия её от кровавых жертв ветхозаветных; ибо в евхаристии священнодействуется пречистое Тело и всечестная Кровь Господа нашего Иисуса Христа точно так же, как Он Сам благоизволил совершить то на Тайной вечере со Своими учениками прежде крестных Своих страданий и смерти.

ЦС Же́ртвенникъ

- τὸ θυσιαστήριον = алтарь, жертвенник. В первый раз о жертвеннике упоминается в Быт. 8:20. Жертвенники до построения скинии делались только из дерна или из земли. (Ср. Исх. 20:24, 25). В христианской церкви жертвенник есть тот освящённый стол, на котором приносится Богу жертва бескровная, т.е. тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов всего мира. По толкованию патриарха Гермогена, жертвенник означает вертеп, в котором родился Спаситель, и место горы Голгофы, где он был распят, так как во время совершения проскомидии бывает воспоминание и рождения Христова и его страданий.

ЦС Же́ртвенный

= относящийся к жертве; жертвенное время (?????) время священнодействия в литургии (пр. Я. 20:1); вино жертвенное (?????) – употреблявшееся при жертвоприношениях. (Невостр.).

Сл Жє́ртовникъ

= то же, что жертвенник. Иногда означает всю церковь, или алтарь. Матф. Вл. сост. К. гл. 8.

ЦС Же́стокъ

- (?????) = сухой, иссохший; твёрдый, крепкий, худой, тупой, жестокий, суровый, грубый (Быт. 49:3): «жєстокъ тєрпѣти и жєстокъ оупо́рникъ» = следовало бы сказать: «преимущество достоинства (нравственного) и преимущество силы (материальной), подобали бы тебе (т.е. Рувиму)». (Ср. Втор. 21:17).

ЦС Жесто́кїй

- (σκληρός) = жестокий, немилосердный (Быт. 21:11, 12. 1 Цар. 25:3. 2 Цар. 2:17. 3 Цар. 12:4. Суд. 2:19); тяжкий, трудный (Псал. 16:4).

ЦС Жестоковы́йный

- (σκληροτράχηλος) = имеющий жёсткую шею, упрямый, жестокосердный, бесчувственный (Исх. 34:9).

Сл Жестоковыѧ

= жестокосердие (Зерцало духовн. 1652 г., л. 87 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. библ. отд. II. Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А. Горского и К. Невоструева, стр. 717).

ЦС Жестоколи́чный

= бесстыдный, имеющий бесстыдные глаза (Иезек. 2:4; см. толков. блаж. Феодорита на это место).

ЦС Жестокосерде́чный

= имеющий жестокое сердце, безжалостный, немилосердный, нечувствительный. Прол. июля 20.

ЦС Же́стость

= о погоде: суровость (Ис. 4:6); о дороге: неровность, негладкость, жесткость. Мин. мес. нв. 8.

Ру Жива

= богиня весны древних славян, названная так потому, что приходом своим животворит – воскрешает умирающую на зиму природу, дает земле плодородие, растит нивы и пажити. Жива есть сокращенная форма имени Живана или Живена, пол. Zeiwonia. (D. Muth. 733), и значит: «дающая жизнь».

ЦС Живи́тельный

= способствующий к сохранению здравия, восстановляющий здравие, оживляющий. Мин. мес. март. 11.

ЦС Живи́ти

- (ζωογονέω) = оставить в живых, сберегать, спасать (Исх. 1:17. Суд. 8:19. 4 Цар. 7:4. Лук. 17:33); оживлять, давать новую жизнь (1 Цар. 2:6); ободрять, придавать бодрости, подкреплять.

ЦС Живи́тисѧ

= получать силы к продолжению жизни; оживляться, оживотворяться. Святым Духом всяка душа живится. Гл. 4, антиф. 3.

ЦС Живодѣ́йственный, животво́рный

= способствующий к восставлению жизненных сил; оживляющий. Прол. нояб. 13; авг. 6.

ЦС Живоже́ртвенный

= составляющий живую жертву; это прилагательное постановлено вместо существительного в вел. сред. на повеч. трип. 8 тр. 1. (Невостр.).

ЦС Живомꙋ́жнѧѧ

= у которой в живых муж находится. Прол. март. 17: живомужняя вдова. Так в слезах говорила о себе невеста Алексея, человека Божия; ибо у неё хотя и не умер муж, но удалился от неё в первую ночь брачную.

Ру Животъ

- (см. Словарь, стр. 184). – От санскр. джив – живу, джива – живой, образуются два слова, одно с суффиксом т: дживита – наше живот а другое с суффиксом н: дживана – жизнь; слог ана собственно имеет смысл латинского ficus, что видно из санскритского прилагательного дживана – дающий жизнь. (Буслаев, О влиян. христ. на слав. яз., 1848 г., стр. 61-62). Взять кого-либо въ животы – тоже, что усыновить, принять вместо дочери (говоря о девице), усвоить что себе.

Сл Животъ

- (?????) = жизнь, органическое существование, бытие в союзе души и тела. В древнейших переводных памятниках XI-XIII вв., читаем: лєто живота нашего съкончаємъ = ????? (Панд. Ант. XI в. л. 2); вечная, блаженная жизнь. Тєсєнъ ноутъ въводѧи въ животъ - ???????? (Мф. 7:4). В произведениях литературно-повествовательной дружинной школы слово это сказывается в том же смысле; так в летописях: «наши думаша: оже дамы сим (Половцам) живот (Лавр. стр. 347). В житии Антония Печерского говорится, что он «ископа пещеру, в ней же сконча живот свой (Е. Барсов т. III).

Ру Живот

= имение, пожитки, преимущественно домашний скот. Деревни псковские земли грабили и живот секли, да и дворы жгли христианские. Пск. лет. л. 194, 1558 г. Велел (вел. князь) посадников окликати и животы опечатать (Там же л. 163, 1484 г.) (Дюв); утроба.

ЦС Животворе́нїе

- (ζωοποιία) = оживотворение, оживление, воскрешение (в пон. ваий к. 2 п. 8 тр. 1). (Невостр.).

ЦС Животвори́ти

= даровать жизнь, оживить, воскресить из мёртвых (Рим. 8:11. 2 Кор. 3:6). Отсюда происходит причастие: Животворящий и Животворящ (Рим. 4:17. 1 Кор. 15:45).

ЦС Животекꙋ́щїй

- (ζωήῤῥυτος) = то же, что животочный, источающий жизнь (в пят. Сам. утр. на стих. п. 1 и 3).

ЦС Животодарова́тельный

- (ζωοδώρητος) = дарующий жизнь, способный даровать жизнь (в пят. 4 н. чет. п. 1 тр. 2).

ЦС Животоесте́ственный

- (φυσίζωος) = живительный, нужный для продолжения жизни (Синак. в вел. суб.); в другом месте это слово переведено естественный (в вел. суб. канн. п. 5, тр. 3). (Невостр.).

ЦС Живоꙋловлѧ́ю

- (ζωγρέω) = уловляю для жизни, или для оживления (Сен. 26, Бог. канн. 2 п. 8 тр. 1).

ЦС Живꙋ́

= живу, обитаю, провожу с кем время (Пр. Я. 4:4 к.); (?????) Тов. 5:6); (?????) проживаю, довольствуюсь (Пр. Я. 5:3. 2 Макк 5:27); (?????), ещё живу (Пр. Я. 11:2 к. См. 4 Макк. 6:2); (?????) живу аз – род клятвы, клянусь собою (Иез. 33:4); (?????), обращаюсь, живу; (?????), веду образ жизни. (Невостр.).

Сл Живый

= живущий, существующий, живый; живъ Господь, аще падетъ власъ главы его на землю; живъ Господь и жива душа твоя, - род клятвы, - клянусь Господом и твоей жизнью, или тобой самим (1 Цар. 2:2. 4. 6. 20:3. 25:26. Бысть человекъ в душу живу (Быт. 2:7) т.е. человек стал живым или одушевлённым существом. Душа́ жива́ѧ означает не только духовно телесное, личное человеческое существо, но вообще всякое живое и движущееся существо (Ср. Быт. 9:3-5, 16. Лев. 17:11. 14). Живый и независтный источниче ни в чём не завидующий другим и ни в ком невозбуждающий зависти, по безмерному и для всякого всегда готовому обилию своих вод – источник. Мол. Киевск. изд. стр. 80. Живущие в Кидаре – кидаряне, потомки Кидара или Кедара, одного из сыновей Измаила (Быт. 25:13), кочевавшие в пустыне между Палестиной и Вавилонией. Этим именем иногда называются все вообще аравитяне и язык кидарский у раввинов означает язык арабский вообще (Ис. 42:11). Живущие на камени – жители Петры, главного города в каменистой Аравии (Ис. 42:11).

Сл Жигати, жиꙁаги

- (древ. слав.) = жечь (чешс. zeci, zici, zihati, польс. zegac, zglisko – костер для сожжении покойников).

ЦС Жидови́нъ

= иудей по рождение (Иоан. 4:9. и 18:35. Деян. 21:39). Отсюда жидовство, т.е. жизнь по иудейскому закону и глаг. жидовствовати – жить по-иудейски.

ЦС Жизнода́рный, жизнода́тельный, жизнотвори́вый, жизнотво́рный и жизното́чный

= дарующий жизнь, преимущественно безмерную, блаженную.

Сл Жизнь

= иногда: достаток, имущество, всё добытое жизнью. Веспасиан Антиоху: «дасть жизнь црьску и пребытье обильное (пов. Флав. л. 264). В Слове о полку Игореве: погибашеть жизнь Дажь – божа внука, т.е. имущество, состояние.

Ру Жиковина, жуковина

= перстень. Это слово, по замечанию Карамзина, часто употреблялось в грамотах XV и XIV века, особенно в крымских. В старинной русской сказке о Девгении говорится: «бе на стратиге злат крест прадеда его многоценен и у сынов его жуковины многоценны с драгым камением». (Савваитов).

ЦС Жи́ла

- (νεῦρον) = жила (Ис. 48:4. Пр. Д. 14:2 ср. М. 31:1); жилыречныя, - потоки речные (3 Ездр. 13:44. 47); жилы говяжии, также воловыя – верёвки, или бичи из воловьих жил (Нояб. 11 муч. на Г-ди воз. ст. 1 п. 3 тр. 1) (Невостр.). Иногда значит: жеребёнок.

Ру Жилейка

= древнерусский и современный музыкальный инструмент. Жилейка делалась из древесной коры и состояла из двух трубочек. На этих трубочках чрез верхние отверстия их играли вместе. Она и доселе употребляется пастухами (Труды перв. Археол. съезда в Москве, т. II, стр. 472).

Ру Жильцы

= так назывались дети боярские и дети дьячьи и подьяческие. «Чин их таков: для походу и для всякого дела, спят на царском дворе, человек по 40 и болши, и посылают их во всякие посылки; а будет их числом с 2 000 человек. Да и всем боярским и околничих и думных людей детем первая служба бывает при царском дворе, такова ж, толко по породе своей одни з другими не ровны». (Котош. О России, изд. 2. Стр. 21) (Савваитов).

Сл Жиръ

= 1) ????? – корм, пажить; в книге пророков: на жироу блазѣ напасꙋ ѩ - ????? (Иез. 34:14); 2) в «Житии Андрея цареградского» читается слово жирѧва, в соответствии греческому ?????, victus – житье-бытье и самая заживность: на сємъ в нашєи жирѧвѣ - ????? (Зап. И. А. Н. т. 34, кн. 2, стр. 169). (Е. Барсов, т. III), 3) обилие, богатство (Буслаев).

Сл Жировати

= 1) пребывать в спокойствии, отдыхать; 2) пресыщаться; 3) жить в довольстве, иметь безбедную оседлость, вообще жить. «И не смеяху людье жировати в домех, но по полью живяхуть. (Новг. л. 1:22). 4) о рыбе: гулять по поемным местам; 5) о звере: лежать на одном месте, будучи сытым; неистовствовать (Прол. апр. 30); заражать (Февр. 15, п. 5:1. 19 п. 4:3) (Невостр.). (Сн. Матер. для сравнит. словаря, изд. Ак. н.т. II).

Ру Житейскiе мужи

= сословие древней Руси. Название «житейские мужи» находим в следующем месте Никоновской летописи, в котором рассказывается об отъезде тверского князя Александра Михайловича в Орду по требованию хана Узбека: «мати же его (Александра) и бояре, и гости, и житейскiе мужи унимаша его много»… «Имя «житейскiе», говорит Карамзин, (И. Г. Р., т. IV, при. 306), означало тоже, что люди житьи или, прежде, огнищане въ Новѣгородѣ».

ЦС Жи́тельство

- (πολιτεία) = общество, жизнь, или известное её устройство (2 Макк. 8:18); гражданство, гражданское общество (2 Мак. 13:14); образ жизни, строгая жизнь (5 н. чет. на Г. в. 2); известное событие в жизни, особенно судебное дело, процесс (Син. в в 3 н. чет.) (Невостр.). Тезоименитому Твоему новому жительству – новому жительству (христианскому), Тебе соименному (Христос, христиане). Молитв. Киев. изд. стр. 99.

ЦС Жи́тельствовати

= жить, проводить, поступать (1 Петр. 1:17; Гал. 2:14); (?????), обращаться, обходить кругом, как в хороводе (Суб. Акаф. 1 четв. п. 7 тр. 1. Нояб. 12. Иоан. п. 1. тр. 2).

ЦС Жи́ти

= (цер. слов) = жить (серб. живсти, чешс. zivu, польс. zywc); срав. с производн. от gei, givo, санскр. giv, giti – житие, литов. giventi – жить, gaivus – бодрый, gaivinti – восстанавливать силы. См. в Словаре, стр. 184 живꙋ́.

ЦС Житїе́

- (πολίτευμα) = жительство, место жительства (О. 5, Г. в. 1); (?????), обращение (Ав. 1 на Г. в. сл.); (?????), жизнь, образ жизни (Ию. 5 п. 6:2); (?????), тоже (Ию. 5 п. 8:3. И. 17 п. 4:1. О. 29 к. 2 акр.); настоящая земная жизнь; житие тленное (?????), жизнь временная (И. 28 п. 1:2); мир (И. 18 п. 9:1). (Невостр.).

ЦС Жи́тница

- (τὰ γεννήματα) = плоды земные и древесные (Ав. 3 п. 5:1); (?????) всё, куда что-либо складывается: кладовая, магазин, амбар, шкаф (Втор. 28:5).

Ру Житные дворы

= учреждение древней Руси. Житные дворы были заведены на Руси великим князем Иоанном Васильевичем; они находились во всех городах и назначались для запаса хлеба; его заготовляли тогда на три года затем, чтобы в год продавать одну треть его, а на место проданного закупать столько же на торгах и в деревнях. Если же случался неурожай, то, продав две доли, третью пополняли свежим. Царь Борис Феодорович, вследствие бывшего в России великого голода, приказал готовить хлеба в запас на четыре года. Впоследствии житные дворы были переименованы в житный приказ, который затем был соединен со стрелецким приказом и, наконец, переименован провиантскою канцеляриею (Успенский, «Опыт повест. о древ. рус.», 1818 г., ч. I, стр. 303).

Сл Жито

= зерновой хлеб; слово праславянское; Пикте роднит его с санскр. sitya, çitya – зерно и греч. σῖτος – хлеб (I, 261), Фик же с лит. geits хлеб (W. II, 729); болгар. жито, серб. жито (Будилович: «Первоб. славян.»).

Ру Житовабство

= порча или колдовство всякого рода житом, или над житом производимая. Потребн. Филар. лист. 145.

Ру Житые или житейскiе (см. выше) люди

= так назывались люди зажиточные или старожилы. Из них жаловались и в бояре.

Сл Жлѣдба

= пеня (Библия XVI в., Исх. 21:22, сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Син. Библ. Отд. 1, св. пис., А. Горского и К. Невоструева, Москва 1853 г., стр. 15).

Сл Жлѣсти

- (древ. слав.) = платить, платить штраф; это слово Фик связывает (от ghéldho) с нем. gelte, готск. gild – пошлина, подать.

Сл Жлъчь и ꙁлъчь

- (древ. слав.) = желчь (малор. жолч, слов. zelc, zelhek – горек, польс. zolc, чешс. zluc); срав. с производн. от корня ghel, ghol, ghe: греч. κόλος, κολὴ - желчь, гнев, нем. Galle – желчь.

Сл Жлѩ (или точнее жьлѩ - жєлѩ)

- (?????) = печаль, спутница мёртвых по мифологии древних славян. В древнейших переводных памятниках нередко является это слово: днїє жєлѧ – (?????) (Быт. 50:3) жєлѧ вєлика – (?????) (ib. 11; Опис. Син. библ. ч. 1:15) жєлєю – (?????) (Вар. 4:23). В Киевском летописном сказании о походе Игоря (П. С. Р. Л. П. 129 – 134); и тако: в день воскресения Христова… в радости место (Господь) наведе на ны плачь и во веселья место желю на рече Каялы. В Слове о полку Игореве: и жьля поскочи по русской земле, смагу мычучи. Смага, которую разносила желя по русской земле, есть пепел; поэтому, в данном месте отражаются черты языческого погребального ритуала, и как карина есть вопленица, жрица смерти, кличущая клич победный, так желя есть вестница мертвых, разносящая весть и погребальный пепел о павшем Игоревом войске. Вопленица вступала в свои права тотчас же по смерти покойника, желя же заканчивала погребальный ритуал, разнося сетование по родным и знакомым, вместе с погребальным пеплом. Как первая до ныне во многих местах зовётся вытея, вытница, так последняя желея, жальница. На назначение её указывает пословица: «не мила гостья желея, а ворота на-стеж». (Даль; сн. Е. Барсова, т. III).

Ру Жолдаки

= военные чины в Малороссии; над ними начальствовал хорунжий и другие старшины. Жолдаки носили казацкие темно-синие мундиры с красными отворотами и красное полукафтанье. Эта рота держала караул в генеральной войсковой канцелярии и других присутственных местах Малороссии и при генерал-губернаторе графе Румянцеве – Задунайском была обращена в регулярную пехотную роту, названную фузелерною, впоследствии помещенную в штатную новгород – северскую губернскую роту (Успен. «Опыт повест. о древ. русск.», 1818 г., ч. II, стр. 722).

Сл Жрѣба

- (из жербѧ) = жеребенок (малор. жеребец, белор. жеребе, серб. ждребе, польск. zrebiç, чешс. zribe u hribe, hrebec); срав. с производн. от корня gerbh, grebh, gurebh – зачинать, греч. βρέφος – новорожденный, санскр. garbha – молодое животное.

ЦС Жре́бїй

- (κλῆρος) = часть, доля, участь, осколок, лик, сонм, собрание (Н. мяс. на хвал. 1); (?????), удел, участок (С. 13:2 п. 16). Выражение «ввергать или метать жребий» весьма не редко читается в древнейших славяно-русских переводах: раздѣлїша рїзы ѥго мєташа жрєбьѧ о нѧ – (?????) (Марк. 16:24. Лук. 23:34). Жребий служит выражением судьбы, которая судит и рядит, а потому греческое (?????) переводилось словом рѧдъ; так в Карпин. апостоле XIII – XIV вв (Деян. 1:17). В произведениях Киевской литературно-повествовательной дружинной школы выражение это также является нередко. «И реша старци и боляре: мечем жребий на отрока и девицю»; на него же падёт, того зарежем богом (Лавр. стр. 80). При решении дел церковных – жребий также служил решающим голосом. Когда возник спор между князьями, где поставить раку новоявленных Бориса и Глеба, митрополит с собором епископов предложил метнуть жребий «да где изволита мученика, ту я поставим». «И положи Володимер свой жребий (он хотел поставить раку посреди церкви), а Давыд и Олег свой на святой трапезе и вынося жребий Давыдов и Ольгов, и поставиша я в комару, где ныне лежита». Но если в христианскую эпоху жребий служил выражением воли Божьей, то в языческую он служил решающим голосом именно судьбы, правящей жизнью и делами человеческими (Е. Барсов, т. III). В стар. слав. яз. слово жребий писалось жребий, осколок, часть, удел. (См. Срезнев. Исслед. о яз. богослуж. др. слав.).

ЦС Жребодаѧ́нїе

- (Псалт. 77, ст. 55) = наследие (Замеч. на текст псалт. по пер. 70, прот. М. Боголюбск., стр. 162). Ср. Словарь, стр. 187.

Сл Жрѣти

- (древ. слав.) = приносить жертву; санскр. ghr – сиять, откуда gharmas (употреб. в Ведах) – жертва. В причинной форме корень ghr значит жечь (заставлять блестеть); ему соответствует словац. гореть. Gharma значит еще жар, что указывает на древность обряда сжигания жертв (А. Гильфердинг).

ЦС Жре́цъ

= священнослужитель, священник, важнейший сановник (2 Пар. 20:26); приноситель жертвы, ст. сл. жерц, от жрети-жерти. Это слово одного корня со словом горети. Это указывает, что при жертвоприношениях употреблялся огонь. Что жрец был жертвоприноситель, это показывает самое его название, хотя впрочем оно употребительно только в старославянском и русском. Другое название жреца в смысле жертвоприносителя есть «колдун»: для объяснения этого слова, кроме многого другого, служит и то, что в хорутанском наречии «калдовати» до сих пор значит приносить жертву, «калдовавц» - жрец, а «калдовница» или «калдовище» - жертвенник. Жрецы были и гадателями, истолкователями прорицаний: Нестор рассказывает о волхвах, отгадавших смерть Олегу; хроника лаутербергская о ворожее, пророчившей победу Владиславу тонконогому; жизнеописатели св. Оттона бамбергского о жреце, совершавшего гадания конём в Штетине. (Срезневск.).

ЦС Жре́цъ вели́кїй

= первосвященник (ὁ ἀρχιερεύς) (?????). В ветхозаветных книгах название Первосвященник встречается в первый раз в истории царствования иудейского царя Иоаса (4 Цар. 12:10. 2 Парал. 24:6), а ранее называется просто священником или помазанным священником. Первосвященнику принадлежит высшая степень приближения к Богу, это видно из того, что один только он мог входить во Святое Святых, он только приносил жертву за грехи народа (Лев. 4:16), совершал служение в день очищения. Он же носил грехи посвящаемых (Исх. 28:38), т.е. жертв. В отношении к народу первосвященник был представителем всего народа, потому его грехи вменялись всему народу (Лев. 4:3), жертва за его грехи была так же за грехи всего народа. Первосвященник должен был отличаться высшей чистотой; он должен был избегать всякого повода к нечистоте. Он не должен был обнаруживать печаль при каких бы то ни было обстоятельствах; ему запрещены знаки траура: раздирание одежд и обнажение головы. Посвящение в первосвященника отличалось возложением особых одежд и помазанием мира. Помазание первосвященника отличалось от помазания священников: оно было изобильнее, почему о помазании первосвященника сказано «елей был вылит на голову» (Исх. 29:7. Лев. 8:12), и первосвященник называется «священником помазанным» (Лев. 4:3). Обязанности первосвященника были сходны с обязанностями священников, с той лишь разницей, что один первосвященник в день очищения приносил искупительную жертву за народ и входил во Святое Святых. Новопосвящённые первосвященники и священники семь дней не должны были выходить из скинии (Лев. 8:35; 10:7). Это указывало на необходимость твёрдого пребывания в освящении (7 дней означают полноту) и на необходимость желания делать всё, что бы не восхотел Бог (Кирилл Александрийский). В 7 дней совершалось полное посвящение в воспоминание сотворения Богом мира в 7 дней. Первосвященник и священники по прошествии семи дней приносили жертвы от себя и от народа. Первосвященник прообразовал Иисуса Христа (Пс. 109); а священники также – священство Христа, а равно всех членов церкви (Исайи 4:3. 1 Петра 2:9; Апок. 1:6).

ЦС Жрꙋ̀

- (θύω) = закалаю, приношу жертву (Пр. Н. 29:1. Я. 16:3); (?????), приношу в жертву; (?????), пожираю, истребляю (1 Кор. 15:54. 2 Кор. 5:4); (?????), приношу жертву (2 Ездр. 5:66); (?????), приношу в жертву (М. 18 к. 2 п. 9:1); жрен бываю, соделываюсь жертвой (2 Тим. 4:6); спасительная тебе жрут (?????), приносят тебе жертву благодарности за спасение (в суб. 1 н. четыр. 1 к. п. 7 Бог.); жрети жертву (?????), приносить жертву, или совершать жертвоприношение (чет. 6 н. чет. на утр. блаж. 1) (Невостр.); Жрет агнца крестовидно, глаголя: жрется Агнец Божий…Во время проскомидии священник, вырезав из первой просфоры среднюю её часть (агнца), оборачивает эту часть печатью вниз и разрезывает её на части крестовидно (+), говоря: жрется (режется, закалывается) Агнец Божий и проч. Жрети богом – приносить жертву богам (Ип. л.).

Ру Жуки, жучки

= род небольших ножек на оборотной стороне книги, размещённых по углам и бокам; случалось, что жучки делались и на верхней доске книги. Жуки бывали разной формы и величины, устраивались из меди, серебра и других твёрдых веществ; количество их на разных книгах было неодинаково: на одной 4 жука, на других 6, 7, 9 и бол. Между книгами кашинского Троицкого мон. 1630 г. значатся: Евангелие толковое, «на исподней доске 3 жуки… Устав в десть писмяной, на верхней доске жуки с травами». В Хутынском мон. 1636 г. «Устав письменной в коже красной», «жучки треугольные резные» (См. Труды моск. арх. общ., 1874 г., т. IV, вып. 2).

ЦС Жꙋ́пелъ

- (θεῖον, sulphur) = прежде наз. камы или камык горящь – сера (Быт. 19:24. Втор. 29:23. Иов. 18:15. Пс. 10:6. Иса. 30:33. 34:9. 3 Мк., 2:5. Апок. 14:10). В древн. лет. встречается жюполь (Бусл.).

Сл Жю́жели

= жуки (κάνϑαροι). (Св. Афан. Алек. XV в. л. 189; сн. Опис. слав. рук. Синод. биб. А. Горск. и Невостр. Отд. 2, пис. св. от. 38).

Сл Жѧдати

- (древ. слав.) = желать, ожидать, жаждать; польск. жѫдаць – желать; санскр. gadh – желать (Микуцкий).

Сл Жѧло

- (древ. слав.) = жало (малор. жалыця, польск. zadlo, серб. жалац); жалить Миклошич связывает с жьнѫ, жѧти; Бецценбергер сравнивает с лот. dsenulis – жало, ирск. gein – клин; Фик соединяет с литов. gélti, gilti – колоть, жалить, gelonis – жало, латыш. dzelt – колоть, жалить, и полагает что d в zadlo вызвано звуком n. (А. Буд.: «Первоб. слав.»).

Сл Жѧлобанїѥ

= печаль, скорбь (τὸ πένϑος). (Св. Кир. Иер. кон. 12 в. или нач. 13 в. л. 157; сн. Опис. слав. рук. Синод. биб. А. Горск. и Невостр. Отд. 2, пис. св. от. стр. 54).

Предисл.

| А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | И | I | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Ѣ | Ю | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ | Прибавл. |

Подробнее ▼

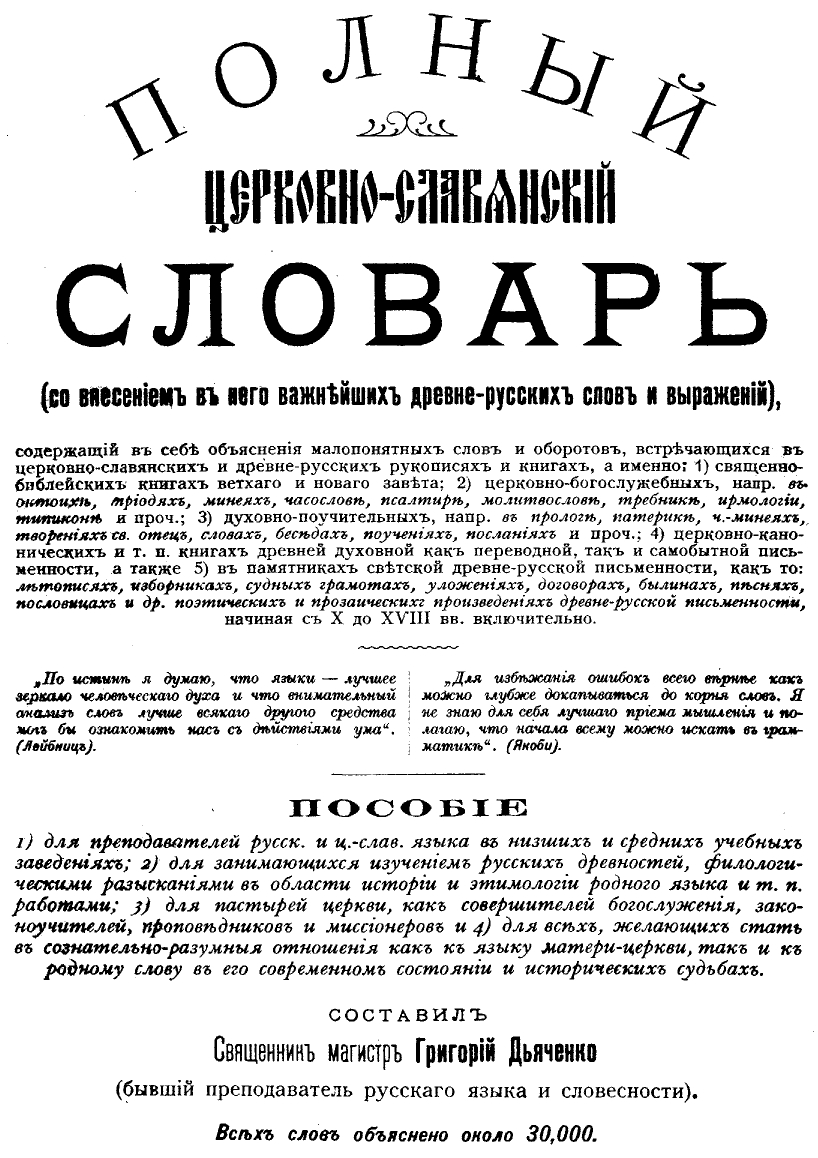

Полный церковнославянский словарь

(с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений),

содержащий в себе объяснения малопонятных слов и оборотов, встречающихся в церковнославянских и древнерусских рукописях и книгах, а именно: 1) священно-библейских книгах Ветхого и Нового Завета; 2) церковно-богослужебных, напр. в октоихе, триодяхе, минеях, часослове, псалтире, молитвослове, требнике, ирмологии, типиконе и проч.; 3) духовно-поучительных, напр. в прологе, патерике, ч.-минеях, творениях св. отец, словах, беседах, поучениях, посланиях и проч.; 4) церковно-каноническихъ и т.п. книгах древней духовной как переводной, так и самобытной письменности, а также 5) в памятниках светской древнерусской письменности, как то: летописях, изборниках, судных грамотах, уложениях, договорах, былинах, песнях, пословицах и др. поэтических и прозаических произведениях древнерусской письменности, начиная с X до XVIII вв. включительно.

"По истине я думаю, что языки - лучшее зеркало человеческого духа и что внимательный анализ слов лучше вского другого средства мог бы ознакомить нас с действиями ума". (Лейбниц).

"Для избежания ошибок всего вернее как можно глубже докапываться до корня слов. Я не знаю для себя лучшего приема мышления и полагаю, что начала всему можно искать в грамматике". (Якоби).

Пособие

1) для преподавателей русск. и ц.-слав. языка; 2) для занимающихся изучением русских древностей, филологическими разысканиями в области истории и этимологии родного языка и т. п. работами; 3) для пастырей церкви, как совершителей богослужения, законоучителей, проповедников и миссионеров и 4) для всех, желающих стать в сознательно-разумные отношения как к языку матери-церкви, так и к родному слову в его современном состоянии и исторических судьбах.

Составил священник магистр Григорий Дьяченко

(бывший преподаватель русского языка и словесности)

Всех слов объяснено около 30,000