Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Предисл.

| А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | И | I | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Ѣ | Ю | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ | Прибавл. |

Подробнее ▼

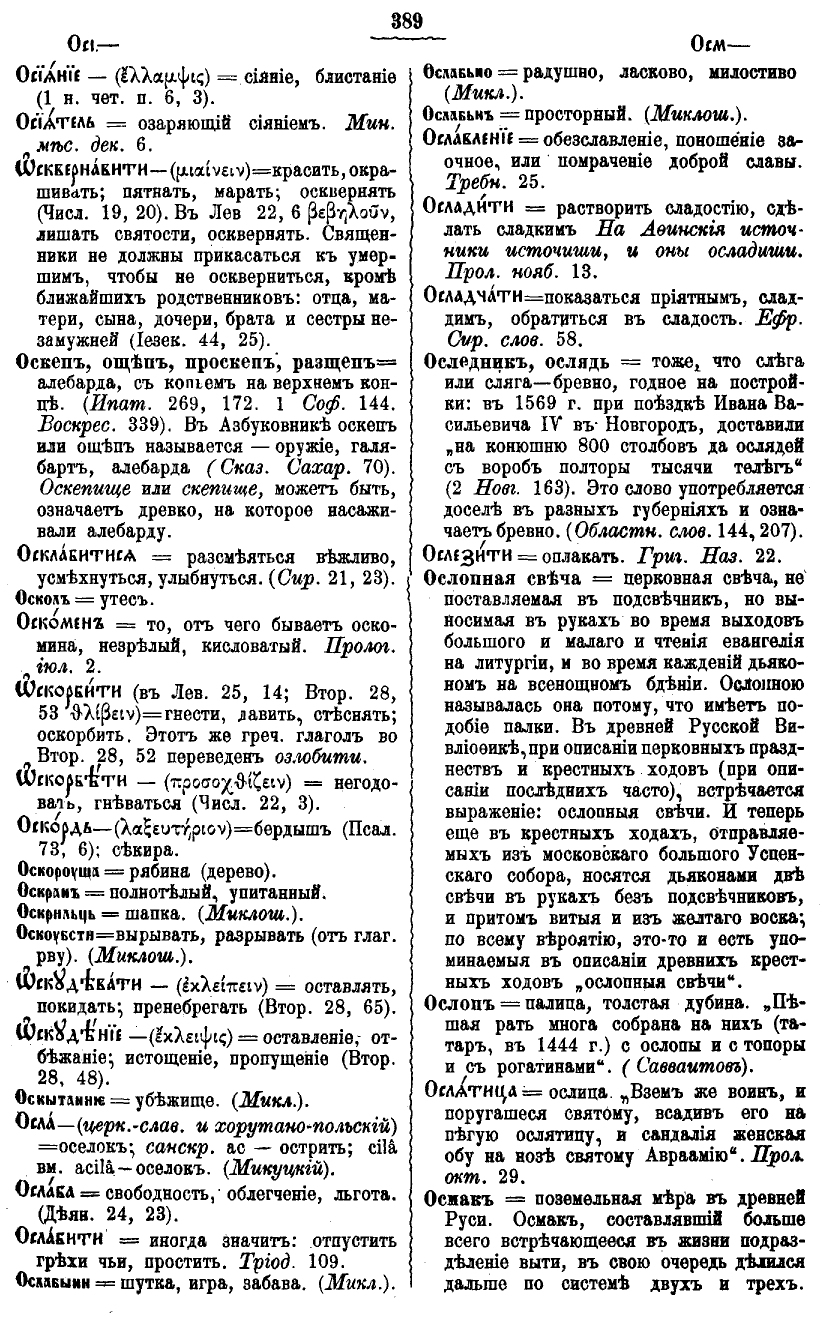

ЦС Ѡ҆скверна́вити

— (μιαμίνειν) = красить, окрашивать; пятнать, марать; осквернять (Числ.19:20). В Лев.22:6 βεβηλοῦν, лишать святости, осквернять. Священники не должны прикасаться к умершим, чтобы не оскверниться, кроме ближайших родственников: отца, матери, сына, дочери, брата и сестры незамужней (Иез.44:25).

Ру Оскеп, ощеп, проскеп, разщеп

= алебарда, с копьем на верхнем конце. (Ипат. 269, 172. 1 Соф. 144. Воскрес. 339). В Азбуковнике оскеп или ощеп называется – оружие, галябарт, алебарда (Сказ. Сахар. 70). Оскепище или скепище, может быть, означает древко, на которое насаживали алебарду.

ЦС Ѡ҆скорби́ти

— (в Лев.25:14; Втор.28:53 θλίβειν) = гнести, давить, стеснять; оскорбить. Этот же греч. глагол во Втор.28:52 переведен озлобити.

ЦС Осла̀

— (церк.-слав. и хорутано-польский) = оселок; санскр. ас – острить; cila вм. acila - оселок. (Микуцкий).

ЦС Ослади́ти

= растворить сладостью, сделать сладким. На Афинские источники источиши, и они осладиши. Пролог, Ноябрь, 13.

Ру Оследник, ослядь

= тоже, что слега или сляга – бревно. годное на постройки; в 1569 г. при поездке Ивана Васильевича IV в Новгород, доставили «на конюшню 800 столбов да ослядей с вороб полторы тысячи телег» (2 Новг. 163). Это слово употребляется доселе в разных губерниях и означает бревно. (Областн. слов. 144, 207).

Ру Ослопная свеча

= церковная свеча, не поставляемая в подсвечник, но выносимая в руках во время выходов большого и малого и чтения Евангелия на Литургии. и во время каждений дьяконом на всенощном бдении. Ослопною называлась она потому. что имеет подобие палки. В древней Русской Вивлиофике, при описании церковных празднеств и крестных ходов (при описании последних часто), встречается выражение: ослопные свечи. И теперь еще в крестных ходах. отправляемых из московского большого Успенского собора. носятся дьяконами две свечи в руках без подсвечников, и притом витые и из желтого воска; по всему вероятию, это-то и есть упоминаемые в описании древних крестных ходов «ослопные свечи».

Ру Ослоп

= палица, толстая дубина. «Пешая рать многа собрана на них (татар, в 1444 г.) с ослопы и с топоры, и с рогатинами». (Савваитов).

ЦС Ослѧ́тица

= ослица. «Взем же воин, и поругашеся святому, всадив его на пегую ослятицу. и сандалия женская обу на нозе святому Авраамию». Пролог, Октябрь, 29.

Ру Осмак

= поземельная мера в древней Руси. Осмак, составлявший больше всего встречающееся в жизни подразделение выти, в свою очередь делился дальше по системе двух и трех. Восьмая часть его впоследствии встречается под названием лех. (Бел. Вивл., II, прил. 24, 1669 год: «а в осмаке де у них имеется по осми лехов»). Некоторую неясность в этой системе образует единица, носившая название малой чети выти (А. Ю. 236). Но это, собственно, было не что иное, как 1/38 выти. Памятники показывают вообще, что под малой четью подразумевалась обыкновенно 1/8 большой чети, следовательно, 1/38 исходной единицы, в данном случае выти. А затем и положительные данные, заимствованные из подразделения обжи, приводят к таком уже результату. Юридически памятник начал XVII столетия с двух жеребьев, каждый размером в четь без малой чети и без полмалой чети, полагет оброку 32 алтына на год. (А. Ю. Б., II, 57, 1615 года: «дер. Борку, дв. Филка Икнатьев с детми на чети (обжи) без малой чети и без полмалой чети… да Тимошко Григорьева с детьми на чети без малой чети и без полмалой чети… А оброчных денег с той деревни против Заболотских волостей (стр. 53: « и те деньги собираются с Заболотских волостей с крестьян обжи по рублю по 30 алтын по 4 деньги 32 алтына на год»). Но если 32 алт. = ¼ обжи – (Х+Х/2) + ¼ обжи - (Х+ Х/2), то 156 ден. = ½ обжи – 3Х; иначе 3Х= ½ обжи – 156 ден., а так как с пол-обжи шло 192 ден., откуда:3Х = 36 ден., Х= 12 ден. А так как с обжи шло 384 деньги, то 12 денег должны были идти с 1/32 обжи. То же должно было иметь место и относительно выти. (Подробнее см. в Журн. м. Н. пр., 1894 г. апрель, стр. 413-414).