Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Предисл.

| А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | И | I | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Ѣ | Ю | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ | Прибавл. |

Подробнее ▼

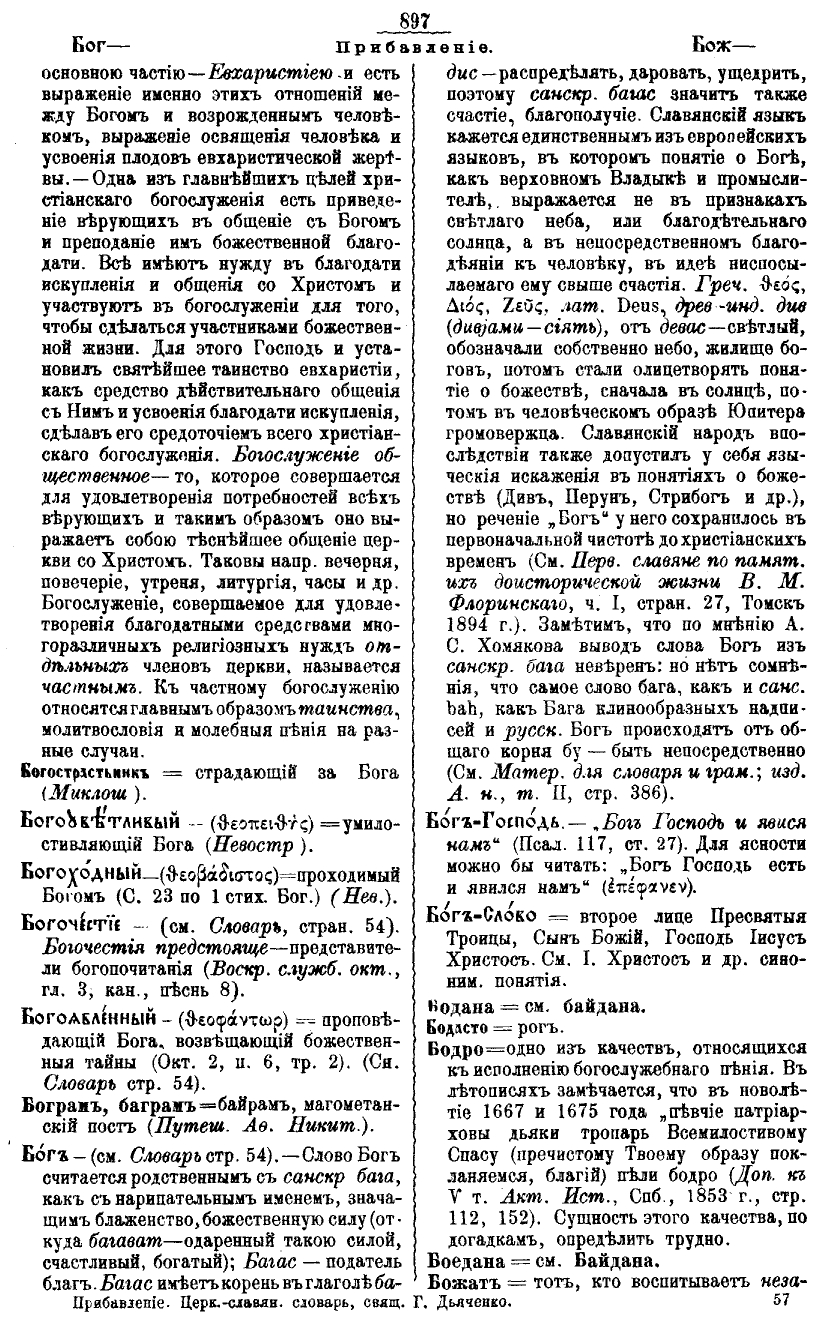

ЦС Богоче́стїе

- (см. Словарь, стран. 54). Богочестiя предстояще – представители богопочитания (Воскр. служб. окт., гл. 3, кан., песнь 8).

ЦС Богоѧвле́нный

- (ϑεοφάντωρ) = проповедающий Бога, возвещающий божественные тайны (Окт. 2, п. 6, тр. 2). (См. Словарь, стр. 54).

ЦС Бо́гъ

- (см. Словарь, стр. 54). – Слово Бог считается родственным с санскр. бага, как с нарицательным именем, значащим блаженство, божественную силу (откуда багават – одаренный такою силой, счастливый, богатый); Багас – податель благ. Багас имеет корень в глаголе бадис – распределять, даровать, ущедрить, поэтому санскр. багас значит также счастье, благополучие. Славянский язык кажется единственным из европейских языков, в котором понятие о Боге, как верховном Владыке и промыслителе, выражается не в признаках светлого неба, или благодетельного солнца, а в непосредственном благодеянии к человеку, в идее ниспосылаемого ему свыше счастья. греч. ϑεός, Διός, Ζεῦς, лат. Deus, древ. инд. див (дивjами - сиять), от девас – светлый, обозначали собственно небо, жилище богов, потом стали олицетворять понятие о божестве, сначала в солнце, потом в человеческом образе Юпитера громовержца. Славянский народ впоследствии также допустил у себя языческие искажения в понятиях о божестве (Див, Перун, Стрибог и др.), но речение «Бог» у него сохранилось в первоначальной чистоте до христианских времен (См. Перв. славяне по памят. их доисторической жизни В. М. Флоринского, ч. I, стр. 27, Томск 1894 г.). Заметим, что по мнению А. С. Хомякова вывод слова Бог из санскр. бага неверен: но нет сомнения, что самое слово бага, как и санс. bah, как Бага клинообразных надписей и русск. Бог происходят от общего корня бу – быть непосредственно (См. Матер. для словаря и грамм.; изд. А. н., т. II, стр. 386).

ЦС Бо́гъ-Госпо́дь

- «Богъ Господь и явися намъ» (Псал. 117, ст. 27). Для ясности можно бы читать: «Бог Господь есть и явился нам» (ἐπέφανεν).

ЦС Бо́гъ-Сло́во

= второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, Господь Иисус Христос. См. И. Христос и др. синоним. Понятия.

Ру Бодро

= одно из качеств, относящихся к исполнению богослужебного пения. В летописях замечается, что в новолетие 1667 и 1675 года «пѣвчие патрiарховы дьяки тропарь Всемилостивому Спасу (пречистому Твоему образу покланяемся, благий) пѣли бодро» (Доп. к V т. Акт. Ист., Спб., 1853 г., стр. 112, 152). Сущность этого качества, по догадкам, определить трудно.

Ру Божать

= тот, кто воспитывает незаконнорожденных, иногда, просто, крестный отец. Наприм.: «родился у вечеръ, а утрясь божатъ забожилъ его у купели». Следовательно здесь божатъ означает человека, принявшего на себя клятвенную ответственность (божбу) при крещении, за младенца. Слово это менее употребительно слова божатко. В деловом столбце 1658 года, принадлежавшем рязанскому помещику, князю Николаю Григорьевичу Волконскому (села Лесок), между прочим сказано: «а по нагорью тоя Павловки (реки) идетъ полѣсокъ, что данъ былъ съ иными угодьи на рязанскую божатую избу съ клетями, како еще и при князѣ Олзѣ было на старой Рязани» и проч. Из этой выписки нельзя ли заключить того, что при князе Олеге рязанском Рязань имела уже понятие о домах убогих, устроенных собственно для детей, или младенцев, т. е. о домах воспитательных? (Опыт русск. простонарод. словот. Макарова, стр. 29).