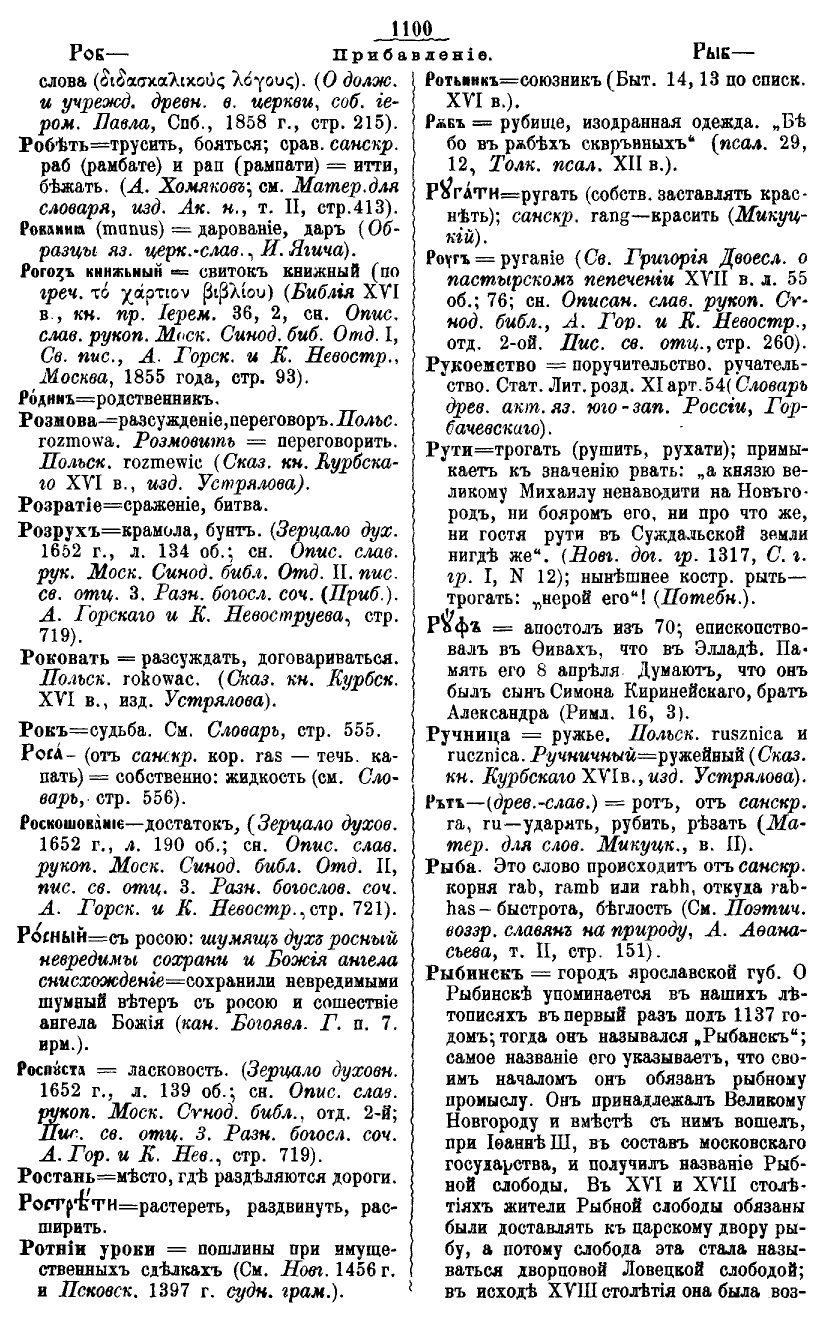

Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Предисл.

| А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | И | I | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Ѣ | Ю | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ | Прибавл. |

Подробнее ▼

Ру Робѣть

= трусить, бояться; срав. санскр. раб (рамбате) и рап (рампати) = идти, бежать. (А. Хомяков; см. Матер. для словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 413).

Сл Рогоꙁъ книжьный

= свиток книжный (по греч. τό χάρτιον βιβλίου) (Библия XVI в., кн. пр. Иер. 36:2, сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. биб. Отд. I, Св. пис., А. Горск. и К. Невостр., Москва, 1855 года, стр. 93).

Ру Розмова

= рассуждение, переговор. Польс. rozmowa. Розмовить = переговорить. Польск. rozmewic (Сказ. кн. Курбского XVI в., изд. Устрялова).

Ру Розрухъ

= крамола, бунт. (Зерцало дух. 1652 г., л. 134 об.; сн. Опис. слав. рук. Моск. Синод. библ. Отд. II. пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (Приб.). А. Горского и К. Невоструева, стр. 719).

Ру Роковать

= рассуждать, договариваться. Польск. rokowac. (Сказ. кн. Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

Сл Роскошова̀ние

- достаток (Зерцало духов. 1652 г., л. 190 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II, пис. св. отц. 3. Разн. богослов. соч. А. Горск. и К. Невостр., стр. 721).

ЦС Ро́сный

= с росою: шумящъ духъ росный невредимы сохрани и Божiя ангела снисхожденiе = сохранили невредимыми шумный ветер с росою и сошествие ангела Божия (кан. Богоявл. Г. п. 7. ирм.).

Сл Роспꙋста

= ласковость. (Зерцало духовн. 1652 г., л. 139 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 2-й; Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Гор. и К. Нев., стр. 719).

Ру Ротнiи уроки

= пошлины при имущественных сделках (См. Новг. 1456 г. и Псковск. 1397 г. судн. грам.).

Сл Роугъ

= ругание (Св. Григория Двоесл. о пастырском попечении XVII в. л. 55 об.; 76; сн. Описан. слав. рукоп. Синод. библ., А. Гор. и К. Невостр., отд. 2-ой. Пис. св. отц., стр. 260).

Ру Рукоемство

= поручительство, ручательство. Стат. Лит. розд. XI арт. 54 (Словарь древ. акт. яз. юго-зап. России, Горбачевского.

Ру Рути

= трогать (рушить, рухати); примыкает к значению рвать: «а князю великому Михаилу ненаводити на Новъгородъ, ни бояромъ его, ни про что же, ни гостя рути въ Суждальской земли нигдѣ же». (Новг. дог. Гр. 1317, С. г. гр. I, N 12); нынешнее костр. рыть – трогать: «нерой его»! (Потебн.)

ЦС Рꙋ́фъ

= апостол из 70; епископствовал в Фивах, что в Элладе. Память его 8 апреля. Думают, что он был сын Симона Киринейского, брат Александра (Рим. 16:3).

Ру Ручница

= ружье. Польск. rusznica и rucznica. Ручничный – ружейный (Сказ. кн. Курбского XVI в., изд. Устрялова).

Сл Рътъ

- (древ. слав.) = рот, от санскр. ra, ru – ударять, рубить, резать (Матер. для слов. Микуцк., в. II).

Ру Рыба

- Это слово происходит от санскр. корня rab, ramb или rabh, откуда rabhas – быстрота, беглость (См. Поэтич. воззр. славян на природу, А. Афанасьева, т. II, стр. 151).

Ру Рыбинскъ

= город ярославской губ. О Рыбинске упоминается в наших летописях в первый раз под 1137 годом; тогда он назывался «Рыбанск»; самое название его указывает, что своим начало он обязан рыбному промыслу. Он принадлежал Великому Новгороду и вместе с ним вошел, при Иоанне III, в состав московского государства, и получил название Рыбной слободы. В XVI и XVII столетиях жители Рыбной слободы обязаны были доставлять к царскому двору рыбу, а потому слобода эта стала называться дворцовой Ловецкой слободой; в исходе XVIII столетия она была возведена на степень уездного города (А. Сергеев, в Древн. и новой России, 1876 г., т. II, стр. 352).