Полный церковнославянский словарь прот. Григория Дьяченко

- Search

- Pages

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Ꙁ | И | І | К | Л | М | Н | О | Ѻ | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѿ | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ѣ | Ю | Ꙗ | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ

Предисл.

| А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | И | I | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Ѣ | Ю | Я | Ѥ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ | Прибавл. |

Подробнее ▼

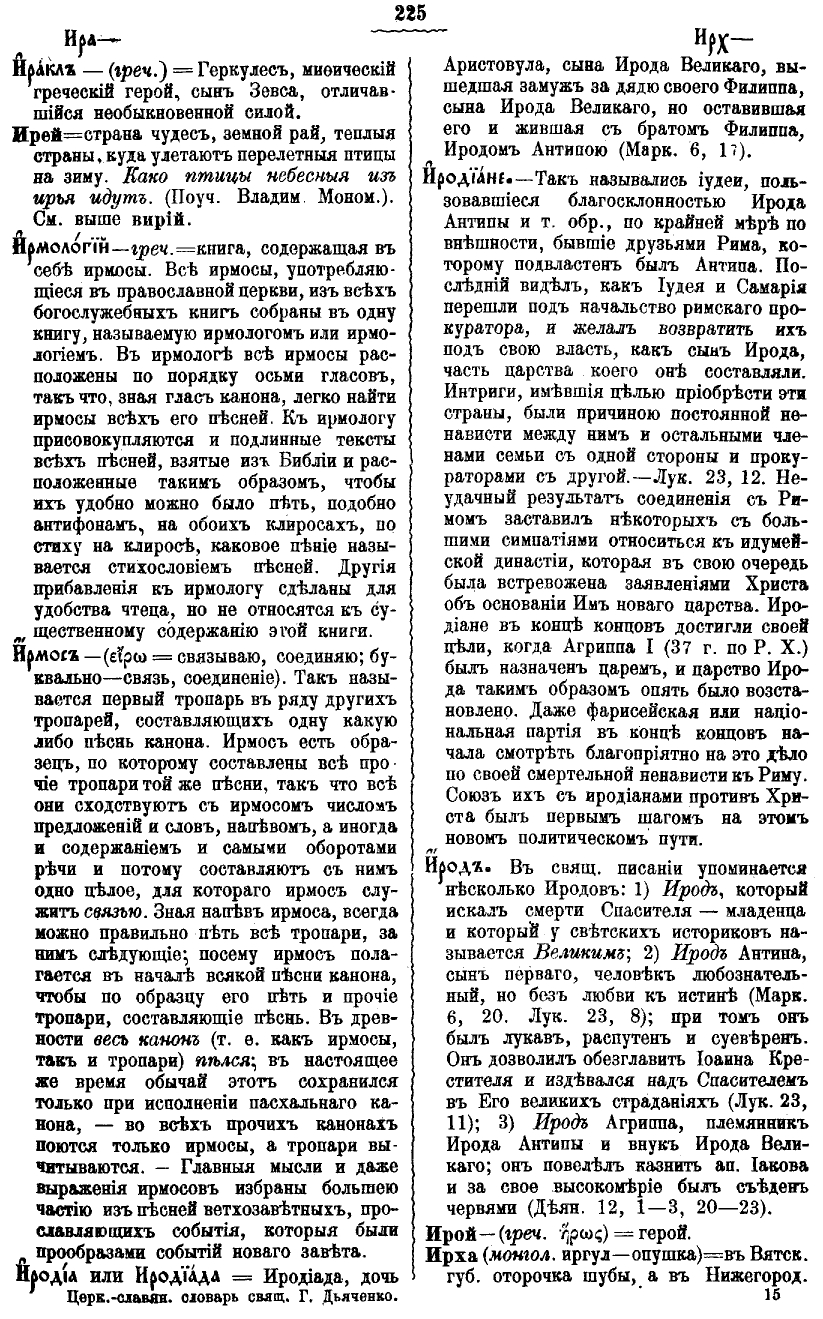

ЦС Ира́клъ

– (греч.) = Геркулес, мифический греческий герой, сын Зевса, отличавшийся необыкновенной силой.

Ру Ирей

= страна чудес, земной рай, теплые страны, куда улетают перелетные птицы на зиму. Како птицы небесные из ирья идут. (Поуч. Владим. Моном.). См. выше вирiй.

ЦС И҆рмоло́гїй

– греч. = книга, содержащая в себе ирмосы. Все ирмосы, употребляющиеся в православной церкви, из всех богослужебных книг собраны в одну книгу, называемую ирмологом или ирмологием. В ирмологе все ирмосы расположены по порядку осьми гласов, так что, зная глас канона, легко найти ирмосы всех его песней. К ирмологу присовокупляются и подлинные тексты всех песней, взятые из Библии и расположенные таким образом, чтобы их удобно можно было петь, подобно антифонам, на обоих клиросах, по стиху на клиросе, каковое пение называется стихословием песней. Другие прибавления к ирмологу сделаны для удобства чтеца, но не относятся к существенному содержанию этой книги.

ЦС И́рмосъ

– (????? = связываю, соединяю; буквально связь, соединение). Так называется первый тропарь в ряду других тропарей, составляющих одну какую-либо песнь канона. Ирмос есть образец, по которому составлены все прочие тропари той же песни, так что все они сходствуют с ирмосом числом предложений и слов, напевом, а иногда и содержанием и самыми оборотами речи и потому составляют с ним одно целое, для которого ирмос служит связью. Зная напев ирмоса, всегда можно правильно петь все тропари, за ним следующие; посему ирмос полагается в начале всякой песни каона, чтобы по образцу его петь и прочие тропари, составляющие песнь. В древности весь канон (т. е. как ирмосы, так и тропари) пелся; в настоящее же время обычай этот сохранился только при исполнении пасхального канона, – во всех прочих канонах поются только ирмосы, а тропари вычитываются. – Главные мысли и даже выражения ирмосов избраны большею частию из песней ветхозаветных, прославляющих события, которые были прообразами события нового завета.

ЦС Иродїа или И҆родїа́да

= Иродиада, дочь Аристовула, сына Ирода Великого, вышедшая замуж за дядю своего Филиппа, сына Ирода Великого, но оставившая его и жившая с братом Филиппа, Иродом Антипою (Мк. 6:1).

ЦС И҆родїа́не.

– Так назывались иудеи, пользовавшиеся благосклонностью Ирода Антипы и т. обр., по крайней мере по внешности, бывшие друзьями Рима, которому подвластен был Антипа. Последний видел, как Иудея и Самария перешли под начальство римского прокуратора, и желал возвратить их под свою власть, как сын Ирода, часть царства коего оне составляли. Интриги, имевшие целью приобрести эти страны, были причиною постоянной ненависти между ним и остальными членами семьи с одной стороны и прокураторами с другой. – Лк. 23:12. Неудачный результат соединения с Римом заставил некоторых с большими симпатиями относиться к идумейской династии, которая в свою очередь была встревожена заявлениями Христа об основании Им нового царства. Иродиане в конце концов достигли своей цели, когда Агриппа I (37 г. по Р.Х.) был назначен царем, и царство Ирода таким образом опять было восстановлено. Даже фарисейская или национальная партия в конце концов начала смотреть благоприятно на это дело по своей смертельной ненависти к Риму. Союз их с иродианами простив Христа был первым политическим шагом на этом новом политическом пути.

ЦС И́родъ.

В свящ. писании упоминается несколько Иродов: 1) Ирод, который искал смерти Спасителя-младенца и который у светских историков называется Великим; 2) Ирод Антипа, сын первого, человек любознательный, но без любви к истине (Мк. 6:20. Лк. 23:11); 3) Ирод Агриппа, племянник Ирода Антипы и внук Ирода Великого; он повелел казнить ап. Иакова и за свое высокомерие был съеден червями (Деян. 12:1-3, 20-23).

Ру Ирха

(монгол. иргул – опушка) = в Вятск. губ. оторочка шубы, а в Нижегород. ветхая кожа с шерстью (Обл. слов. 75); баранья, козлиная или оленья шкура, выделанная на подобие замши. В 1615 г. сшиты шапки придворному дураку Мосяге и дурочке, «да на прибавку пошло 2 кошки, цена 4 алтына 2 ден., да две ирхи – 6 алт. 2 ден.» (Дом быть цариць, в прил. 53, Забелина). Ирха употреблялась часто на покрышки книг. В описи половины XVII в. означены следующие книги с тако оболочкой: Троицк. Серг. монаст. «книга в полдесть письменная – житие чудотворца Корнилия под ирхою. (См. Труды моск. археол. общ. 1874 г., т. IV, вып. 2). Иршаный – сделанный из ирхи. «Рукавки иршаныя, немецкое дело; запястье шито золотом». (См. еще в Корн. Шимкевича).